0513 配管

考え方と注意

- ✓ 始点、終点(From-To)を意識すること(流れ方向もチェックする)ラインリストで表示されるFrom-Toは、 流れ方向で表記されます。

- ✓ 流体名、クラス、ラインNo.を設定してください。クラスの設定されていない場合、配管の部品情報の確認ができません。エラーとなり、干渉チェック、図面作成ができません。

- ✓ 1ラインのポイント数は28ポイントまで。28ポイント目で必ず別図処理をしてください。28以上の入力した場合、30ポイントまでしか入力できません。

- ✓ 断熱を設定した場合、ボタンで表示(単線/シェーディング)/非表示を指示できます。

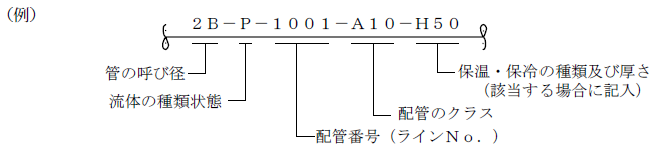

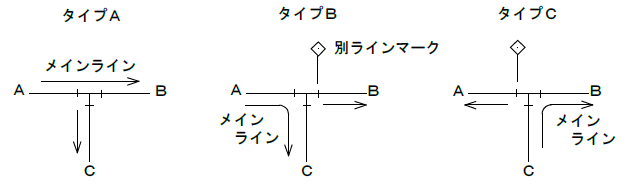

ラインマーク

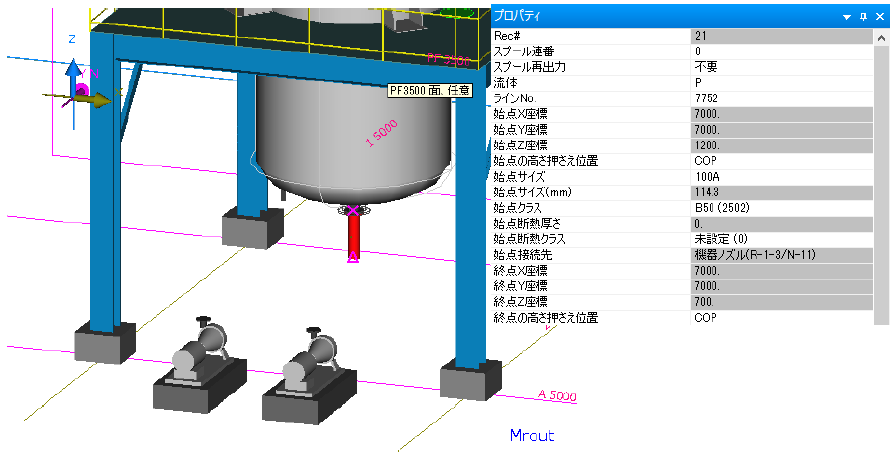

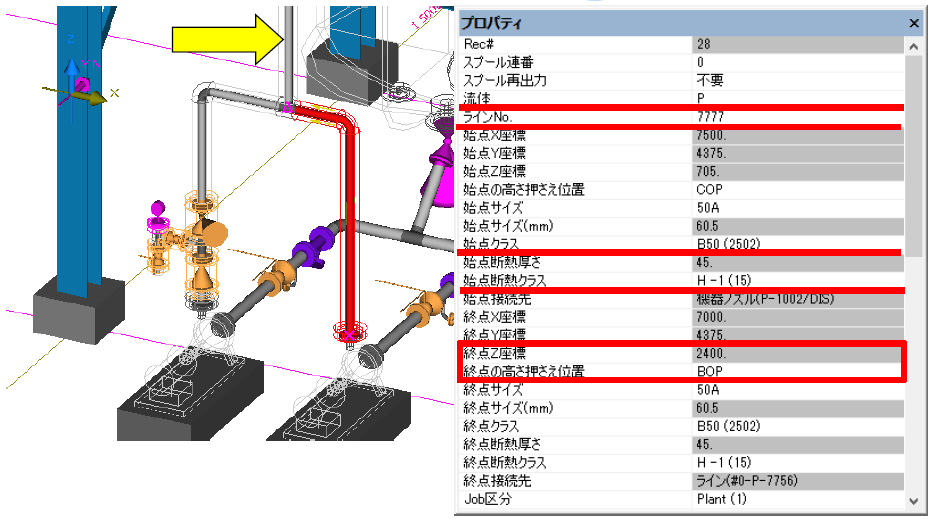

配管を入力後、情報はプロパティウィンドウを確認、修正をします。

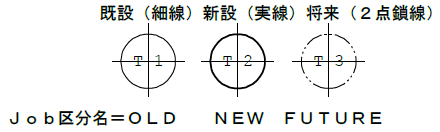

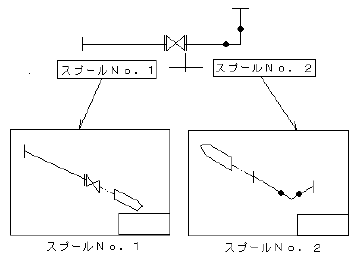

組図(配管図)やスプール図には、下図例のようなラインマークを表示できます。

呼び径、ラインNo.などの表示順番は、各図面のラインマークに対してレイヤ設定があり、フラグで設定します。フラグには1~8の固定タイプと、表示順番をユニークに設定可能な、フラグ9があります。

9を選択した場合はUser定義ラインマークの設定設定が必要で、02 プラント属性定義( EYESPEC )で設定しました。

3Dモデル入力( Mrout )での配管は、「流体-ラインNo.」で判別しています。流体の設定が異なれば、同じラインNo.でも構いませんが、ラインNo.は同じにならない、正の値(プラスNo.)ので設定します。ラインNo.は1~32700の範囲の“数字”です。

10と設定した場合、User定義ラインマークの設定で010(3桁)または0010(4桁)と表現は設定で変更します。

ラインマーク表記は010(3桁)が標準で、4桁の場合はUser定義ラインマークで設定します。

分岐ラインを作成した場合は、別ラインとなります。下図参照。

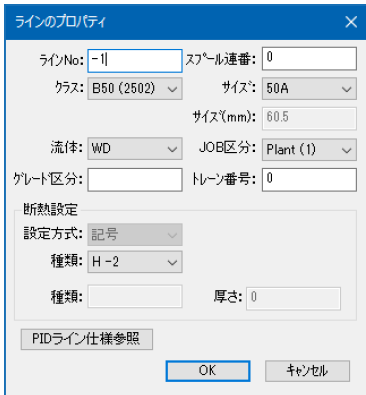

ラインNo.を持たない(母管に付属するライン)の場合はラインNo.に「-1」を入力します。自動で空いているマイナスラインを設定します。常に「-1」を入力すると考えてください。保存時に母管と同じスプール連番に変更され保存します。

入力 1

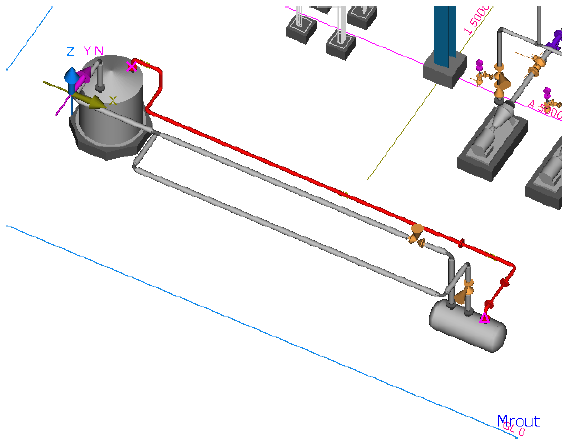

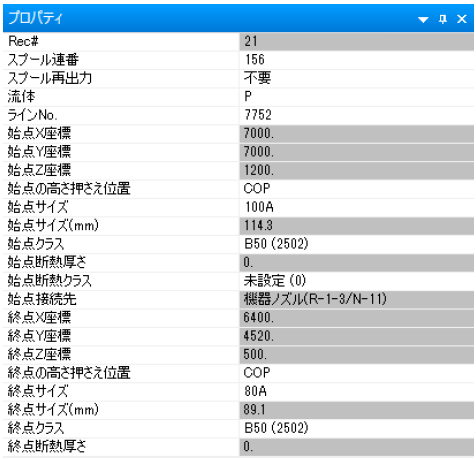

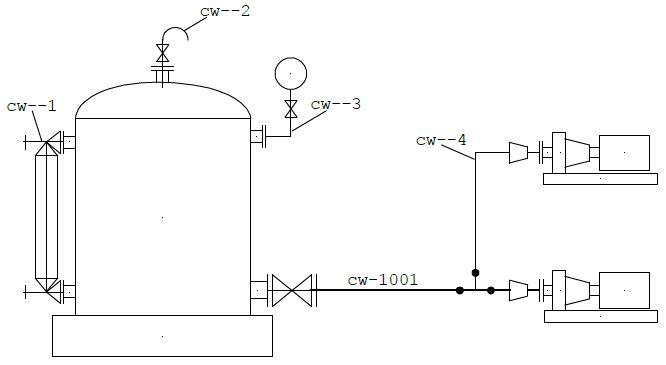

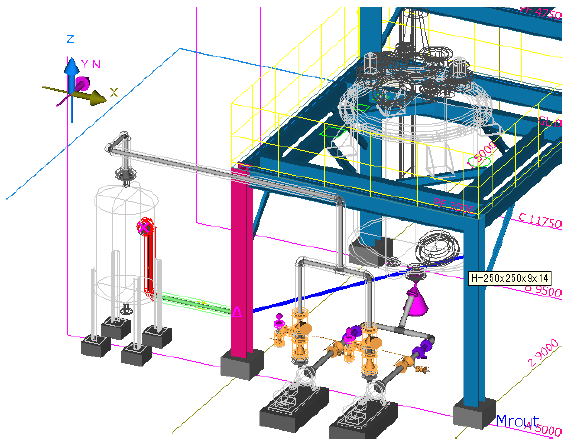

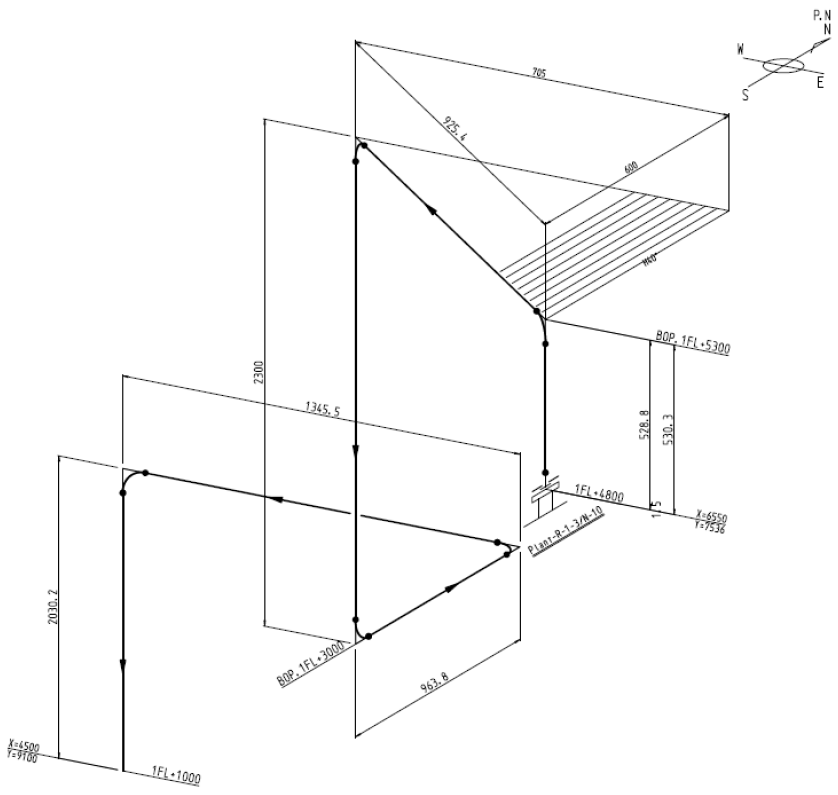

別紙([資料]Folder)の「スプール図編集出力&組図面編集出サンプル.pdf」内の図番 Tutorial – 0156 の図面を参照して、機器ノズルから配管を作成します。

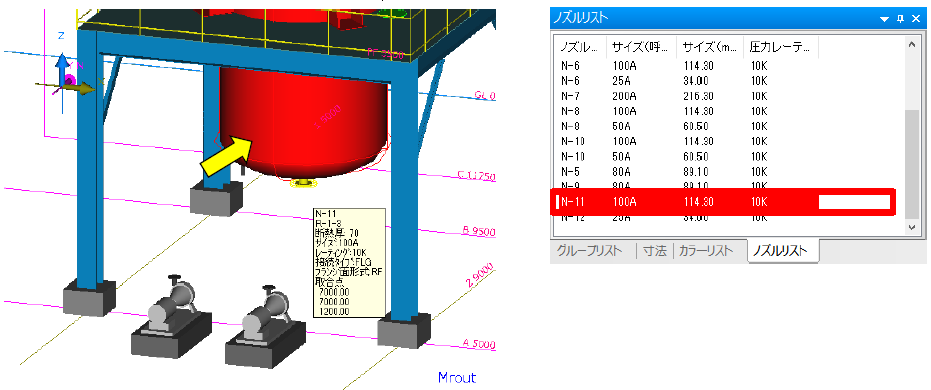

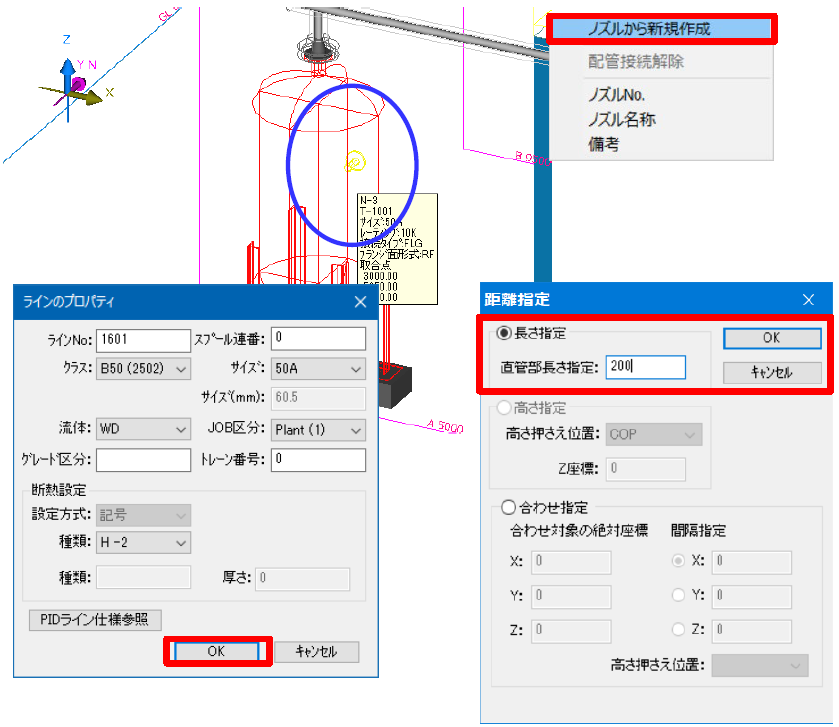

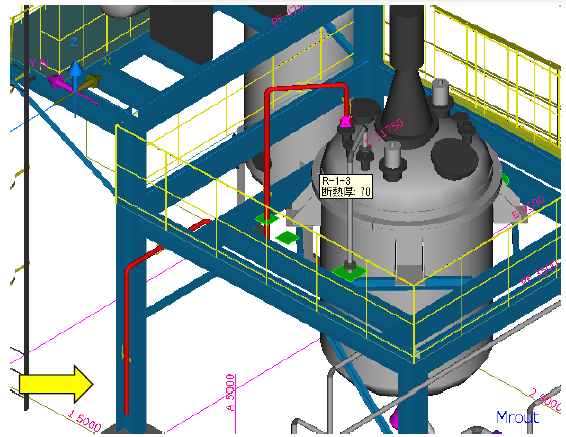

機器 R-1-3 ノズルNo.11を二次選択します。

ノズルリストウィンドウからも選択が可能です。機器 R-1-3を選択し、ノズルNo.を選択する事も可能です。

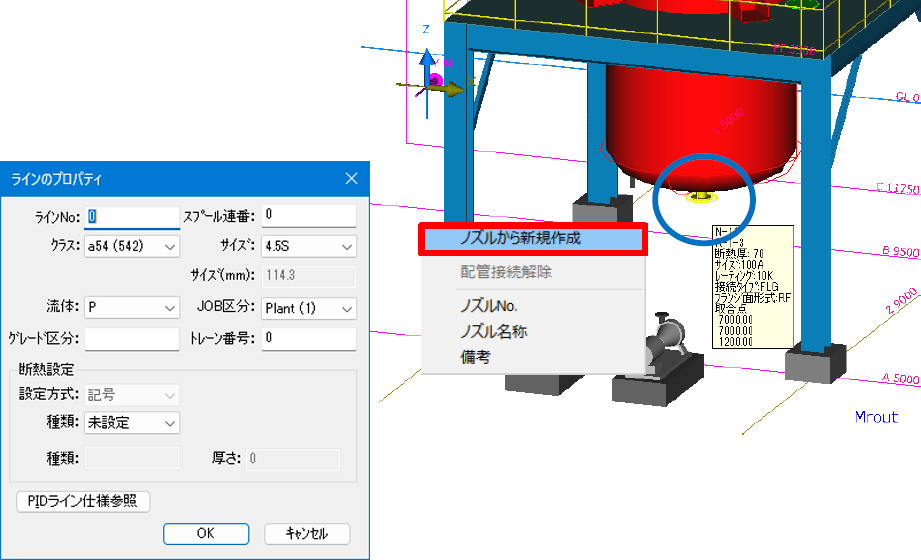

選択ができましたら、マウス右クリックから[ノズルから新規作成]を選択します。

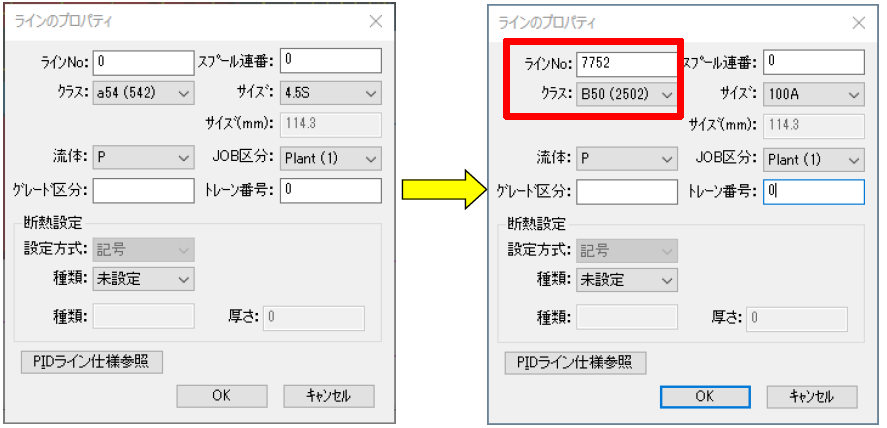

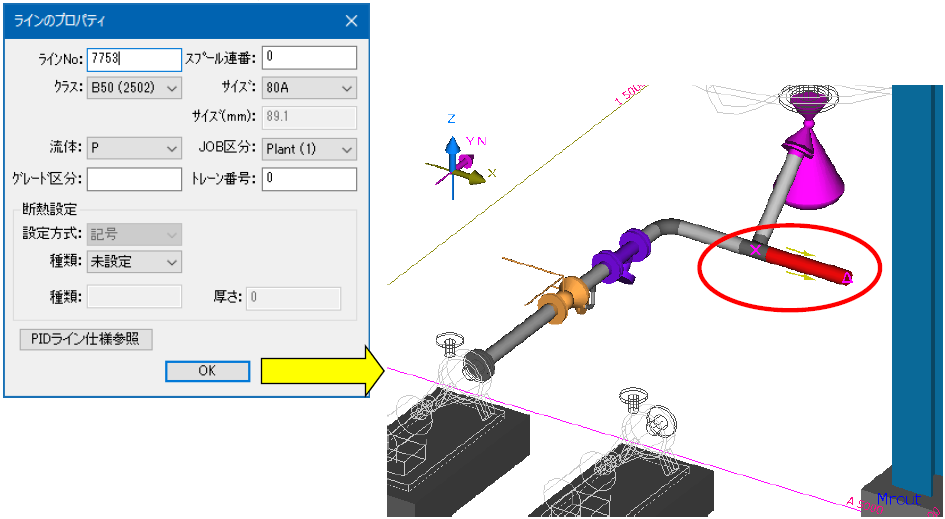

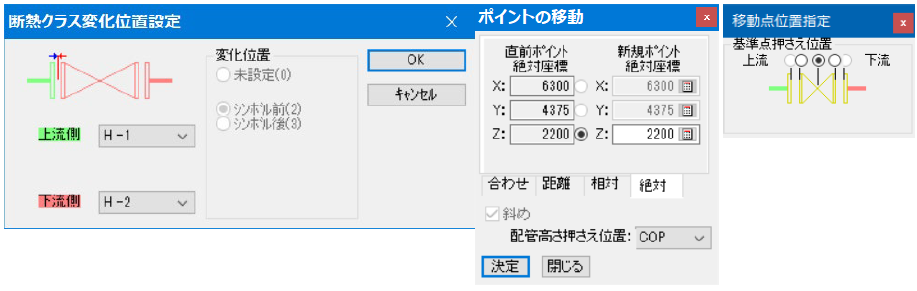

ラインのプロパティダイアログが表示されます。

下右図のようにライン情報を設定します。設定後、[OK]をクリックします。

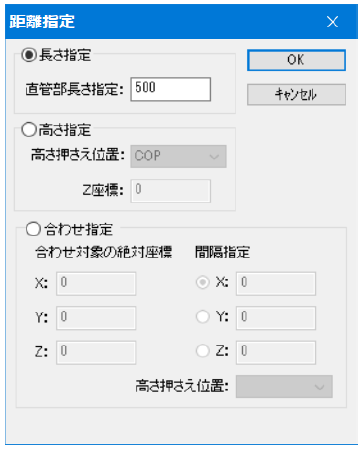

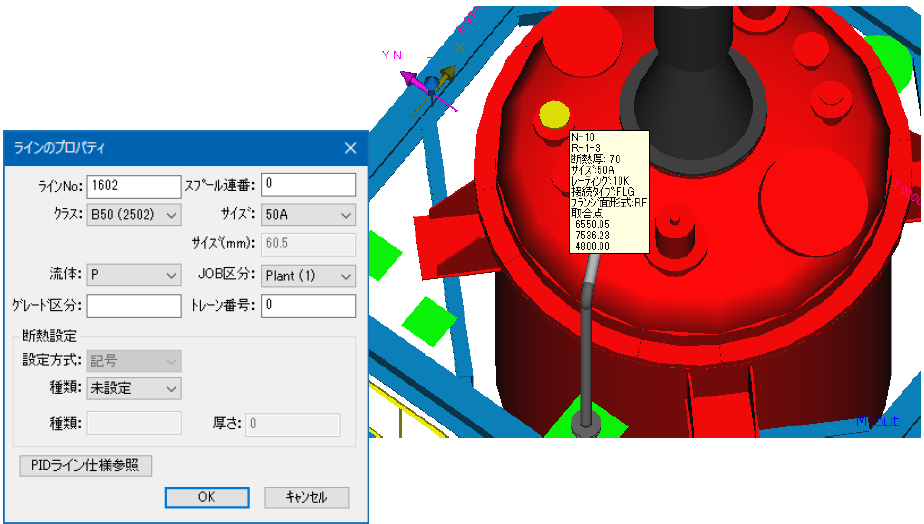

[OK]をクリックすると、距離指定ダイアログが表示されます。最初の設定はコチラから行います。

距離指定ダイアログが表示されます。3種類の指定方法から用途に合わせて選んでください。今回は図のように設定してください。設定後、[OK]をクリックします。

シュー高さは、断熱厚さによって以下の様に決定されます。『D.BのCNSTで管理』

| 断熱厚さ | シュー高さ |

| 0から75mm | 100mm |

| 76から125mm | 150mm |

| 126から175mm | 200mm |

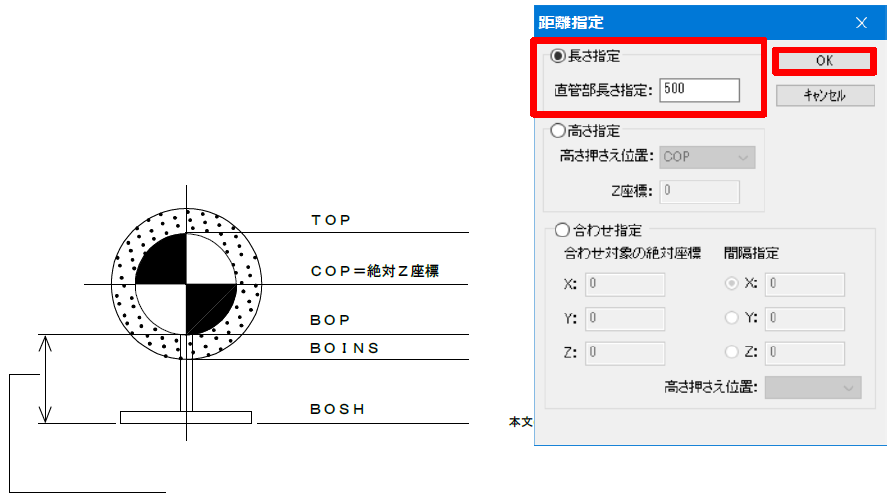

- BOINS(Bottom Of INSulation)は配管に断熱がある場合、断熱のボトムで押えた配管高さの事。

- BOSH(Bottom Of Shoe)は配管にシューが取り付く場合、シューのボトムで押えた配管高さの事。

高さの設定を、BOIHS,BOSHで設定した場合、「TOB」表記となります。

例 3B(外径89.1) 断熱厚75mmの場合BOSH5000でレベル指定すると、配管中心(COP)では

89.1+100+5000=5144.55 となります。

注意

- BOSHはあくまでも配管レベルをシュー高さを考慮した高さにする指定で、シューそのものは発生しません。

- 図面に配管高さをBOPで表示する場合は、配管時に BOPで配管高さを押さえてください。

ラインが追加されました。情報はプロパティウィンドウで確認できます。

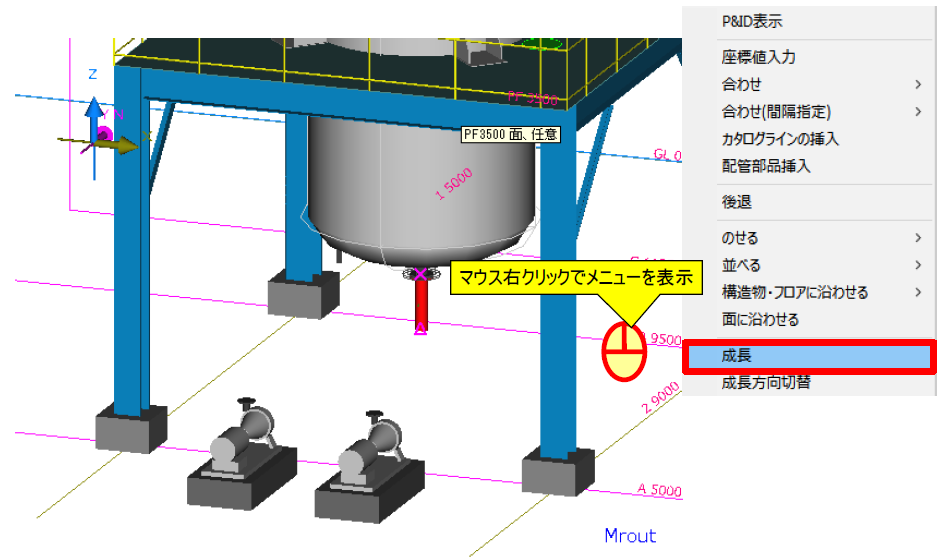

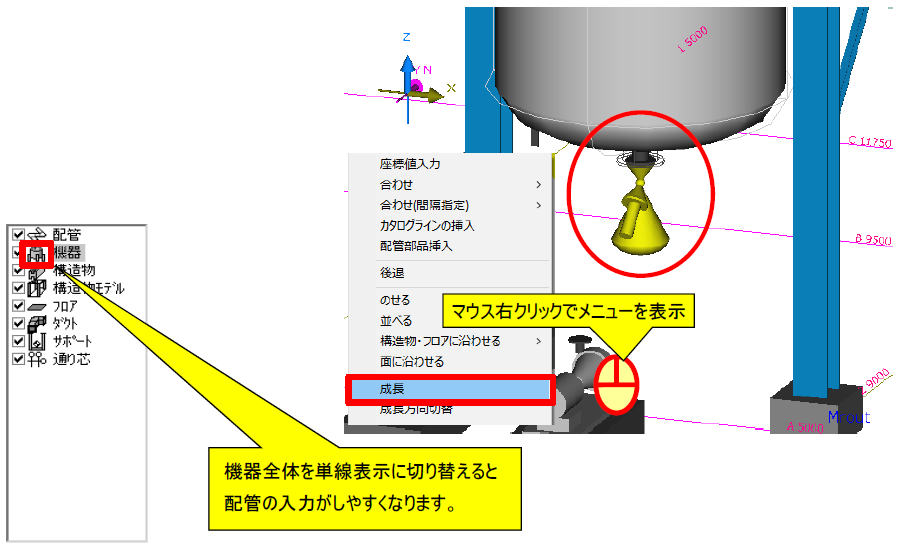

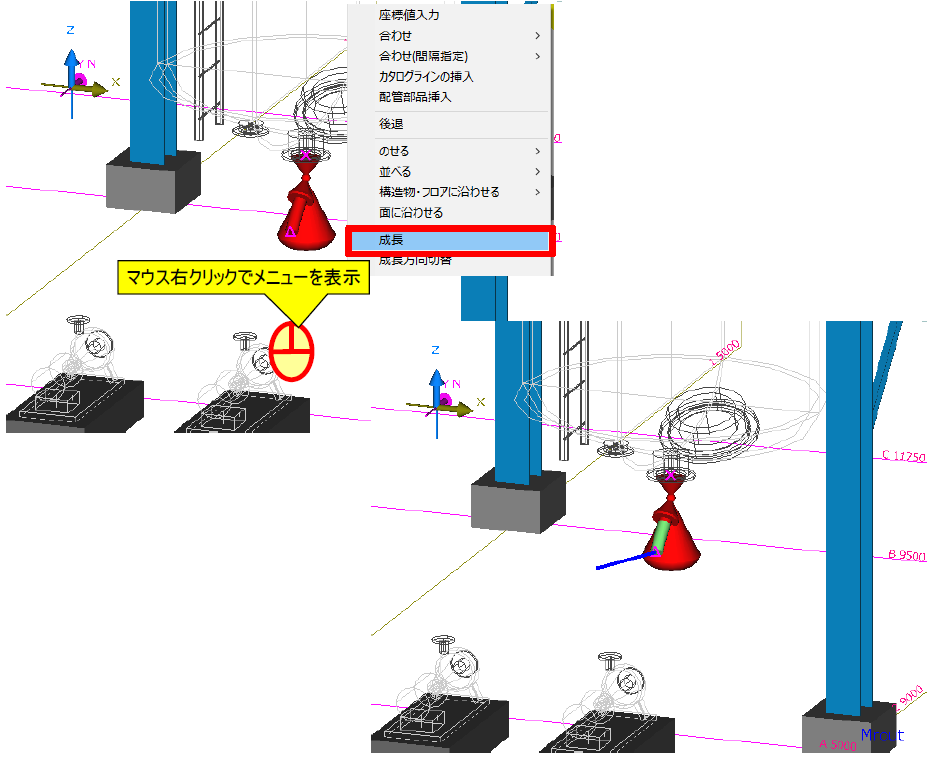

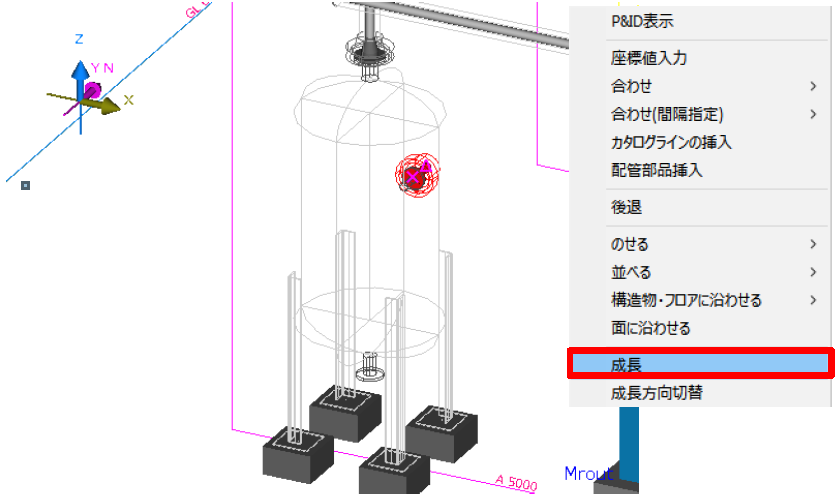

ラインを延長します。ラインを一次選択し、マウス右クリックから[成長]を選択します。

(一次選択した位置に近い方の端点が成長点となります。)

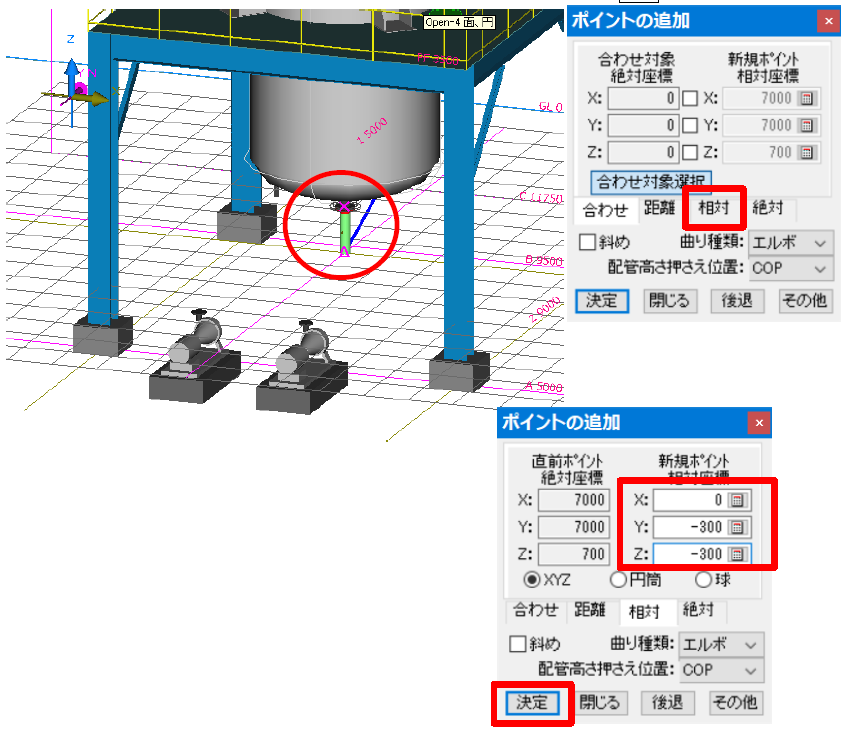

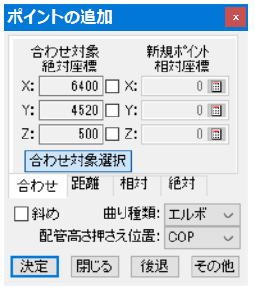

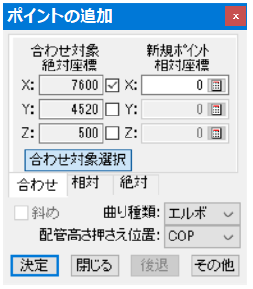

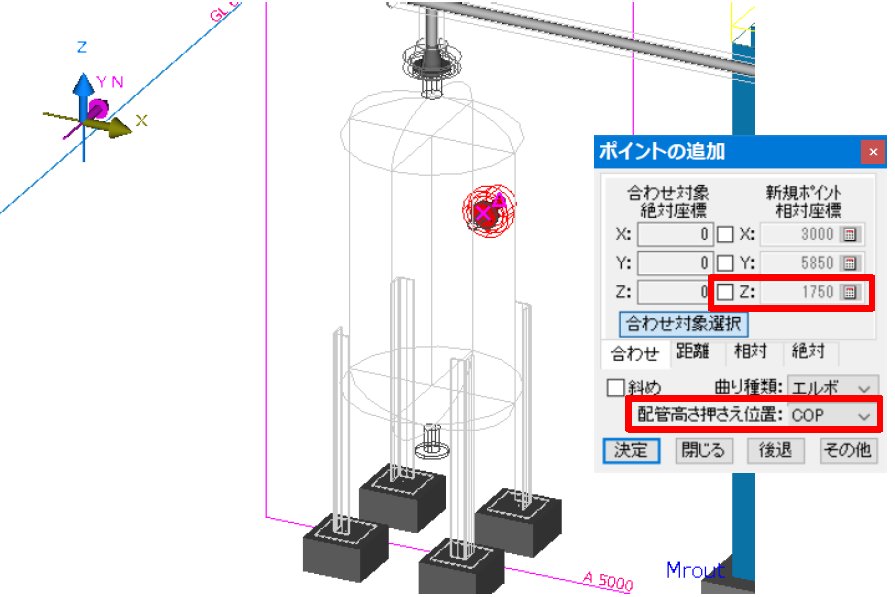

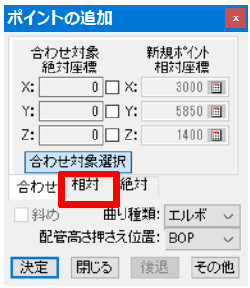

成長点からラインが伸びて、成長モードになります。ポイントの追加ダイアログで[相対]をクリックします。

Y:-300、Z:-300 と入力し、[決定]ボタンをクリックすると、配管が延長されます。

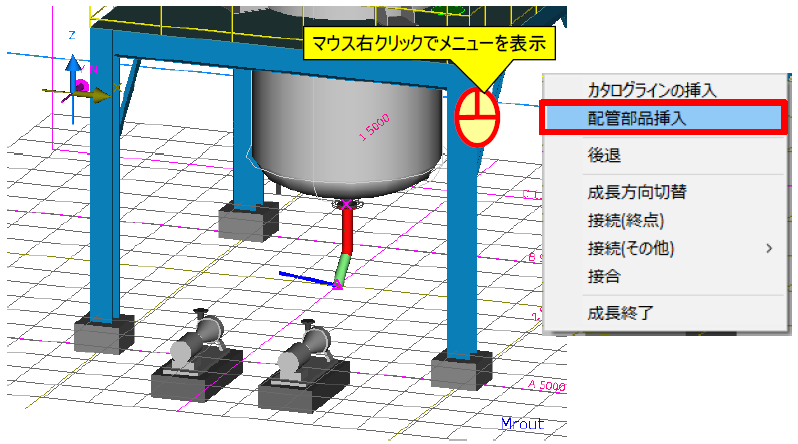

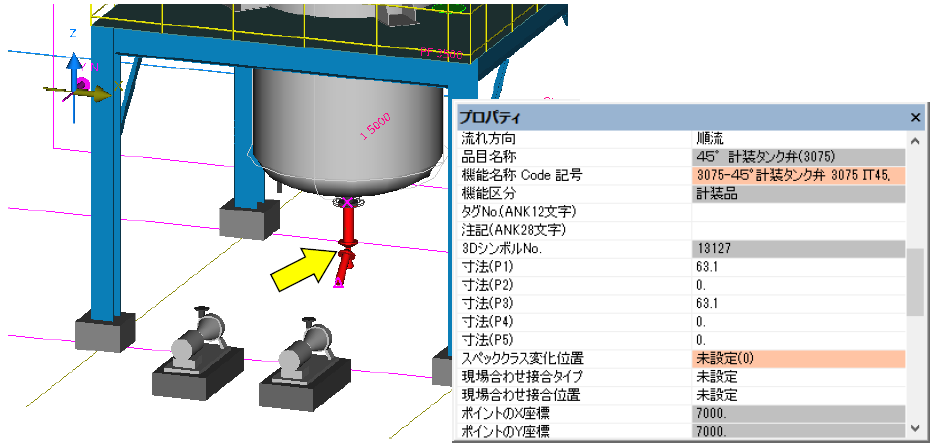

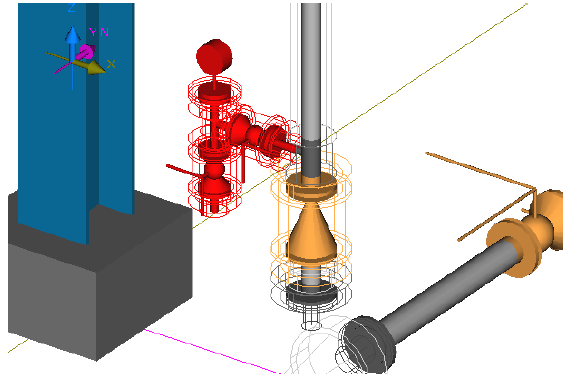

曲り部に45度計装タンク弁を配置します。

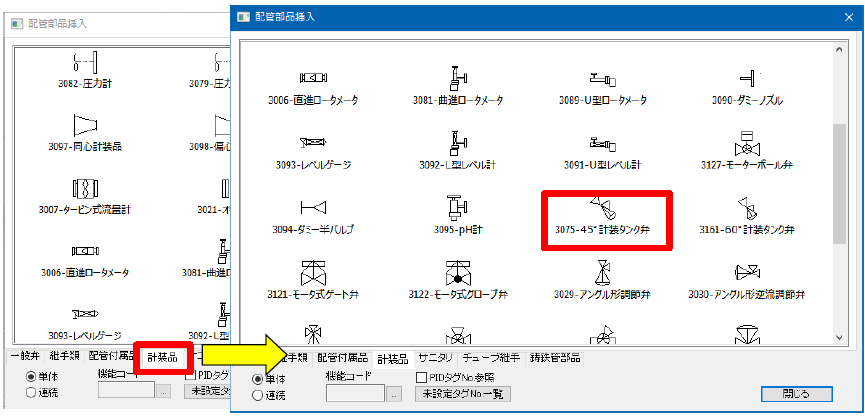

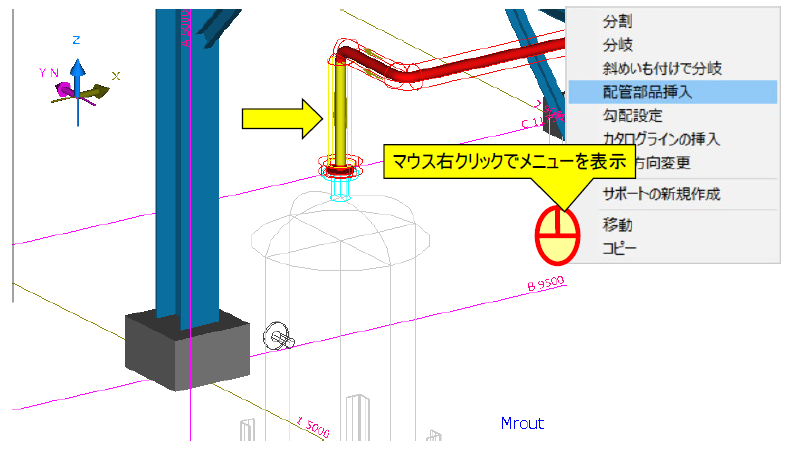

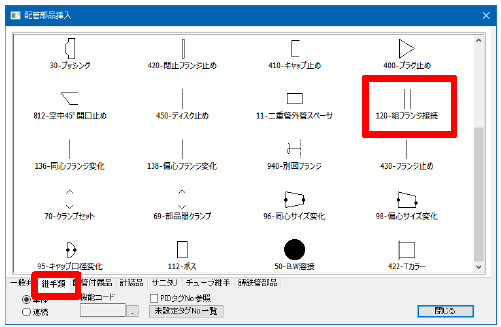

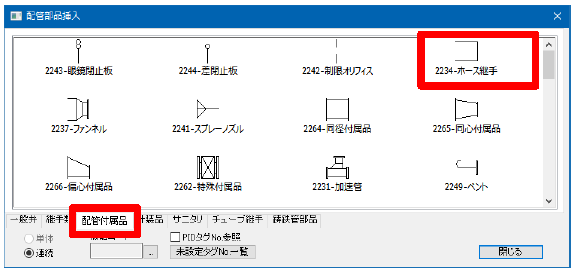

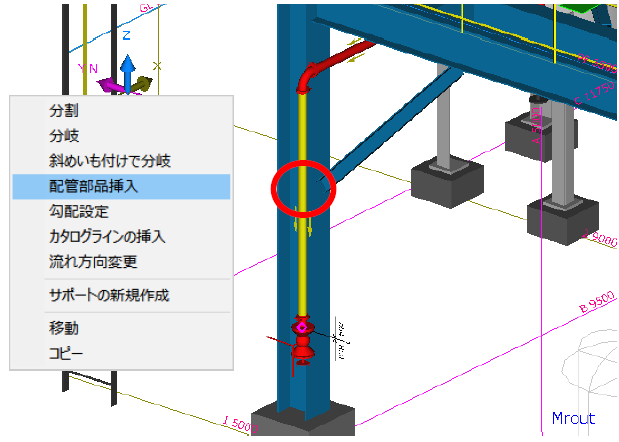

画面でマウス右クリックから[配管部品挿入]を選択してください。

配管部品挿入ダイアログで、タブを計装品に切り替えます。

「3075-45°計装タンク弁」を選択します。

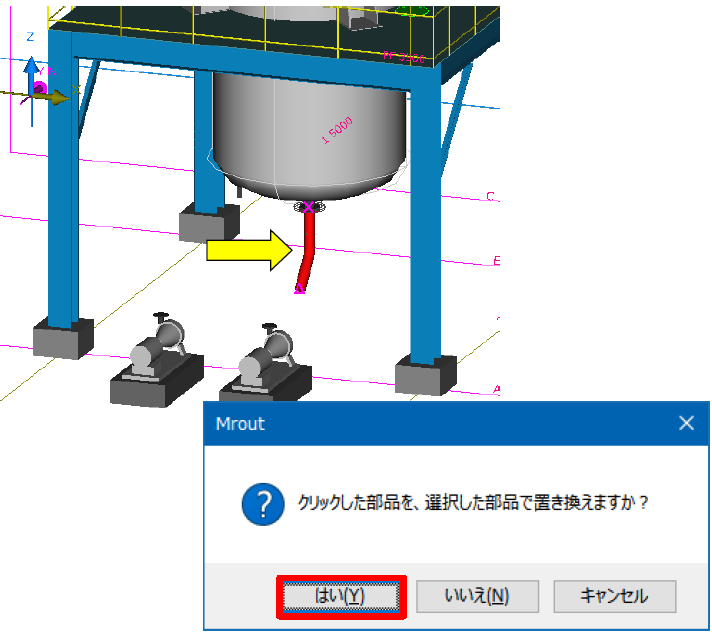

45°計装タンク弁を入力したい場所である、曲り部の45度エルボをクリックします。ダイアログで、[はい(Y)]をクリックします

上記のようなメッセージが表示されます。部品を入替えるので[はい(Y)]をクリックしてください。

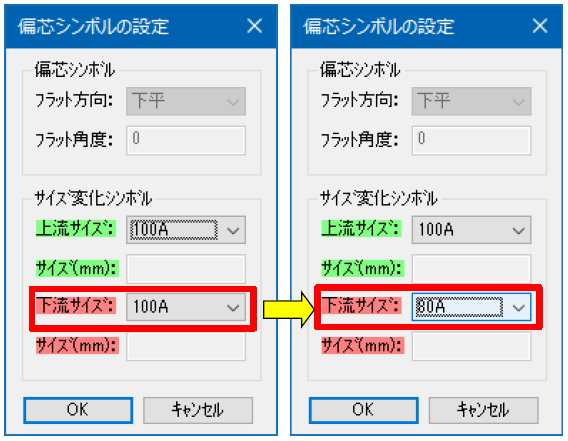

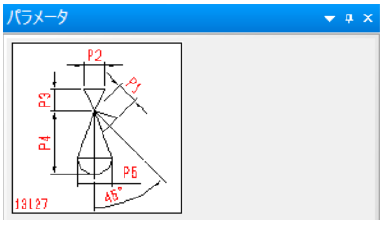

45°計装タンク弁はサイズ変化部品です。

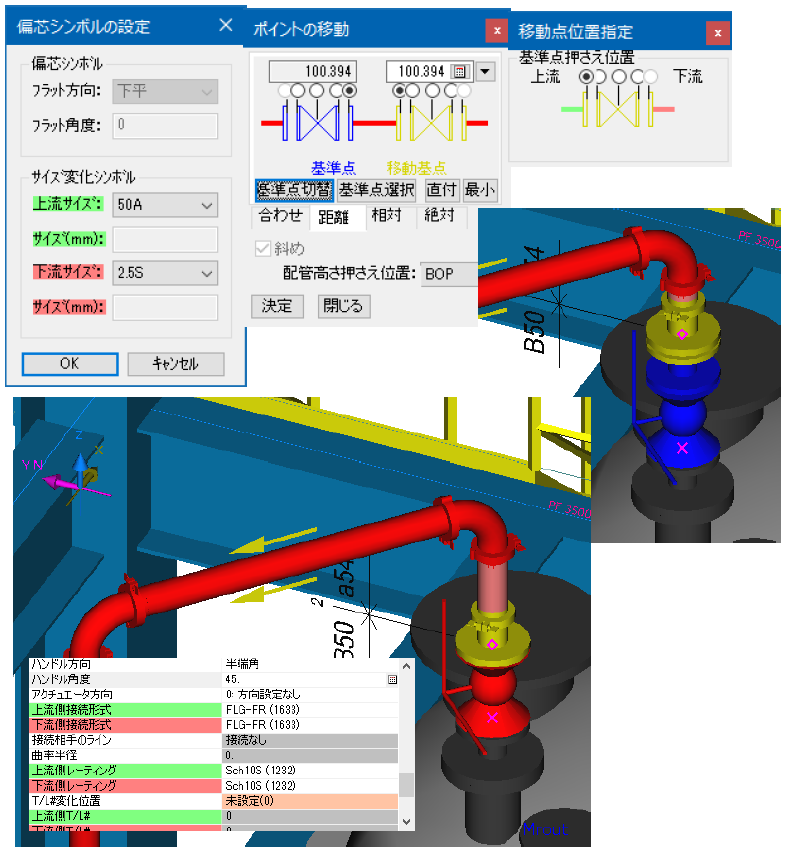

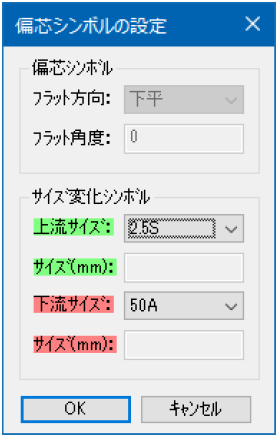

偏芯シンボルの設定ダイアログが表示されます。下流側サイズを80Aに設定し、[OK]をクリックしてください。

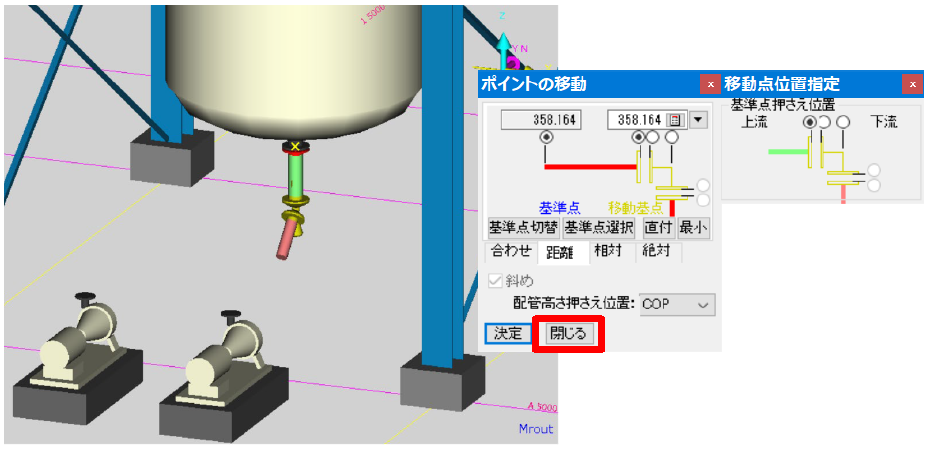

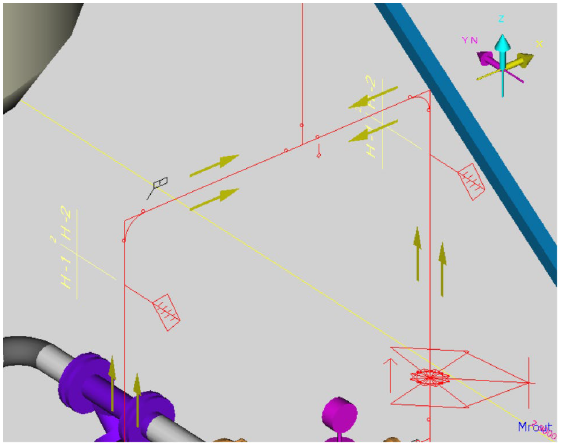

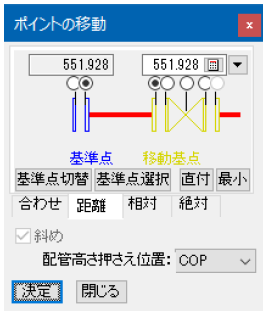

画面の通りサイズが変化したのと同時に、ポイントの移動ダイアログが表示されます。

ポイントの移動ダイアログは、今回、何も変更しません。そのまま[閉じる]をクリックしてください。

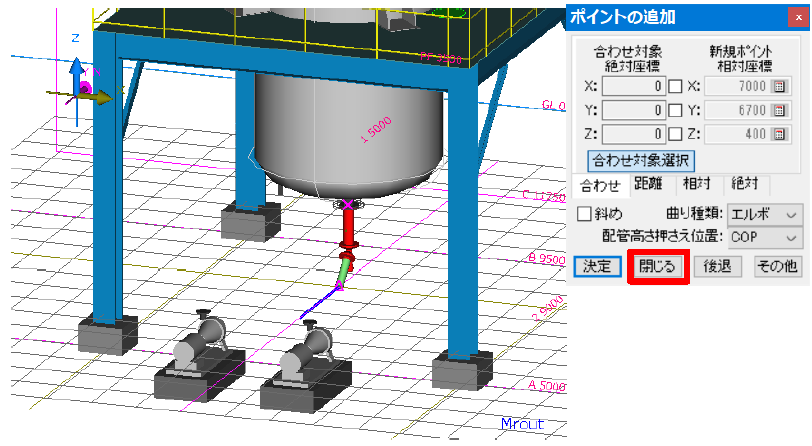

ポイントの追加ダイアログが表示されます。先ほど入力した部品の情報を確認します。[閉じる]ボタンをクリックします。

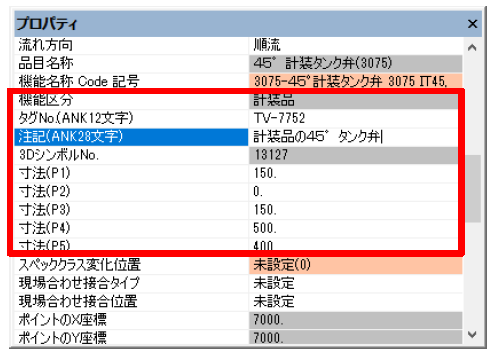

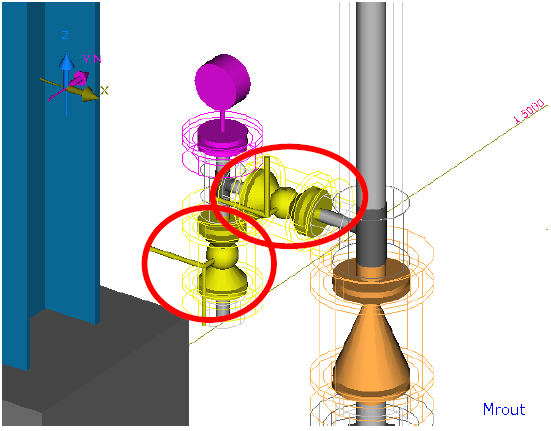

先ほど入力した「3075-45°計装タンク弁」を二次選択し、計装タンク弁の情報を修正していきます。

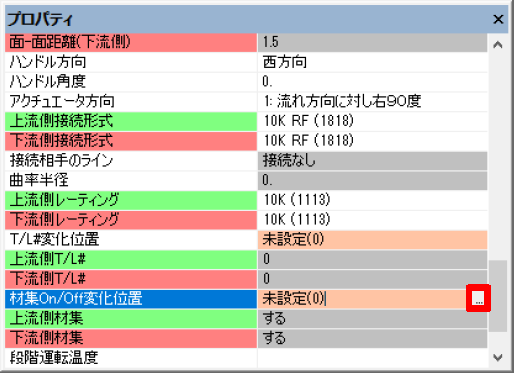

45°計装タンク弁を二次選択後プロパティウィンドウを確認します。

設定します。

タグNo.の設定->TV-7752

寸法(P1)から寸法(P5)を設定します。

注記も設定します。

“計装品の45°タンク弁”

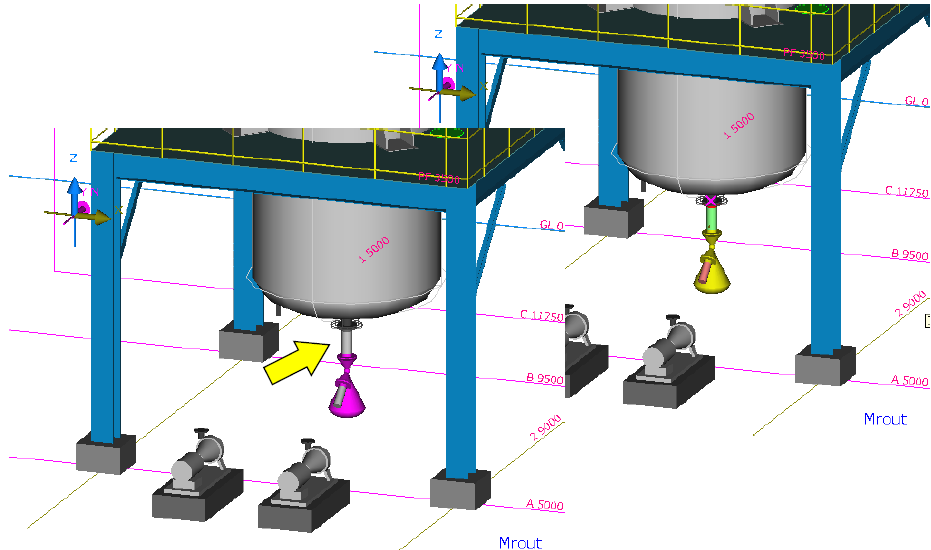

下図のように計装品が設定されました。

画面からクリックで選択が解除されます。

解除してください。

右図が解除された状態です。

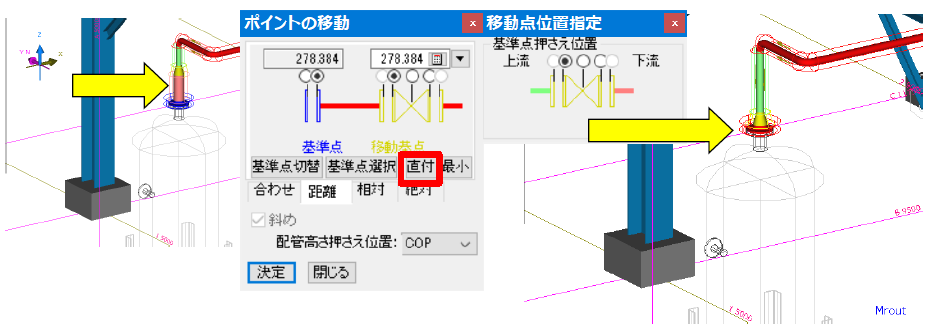

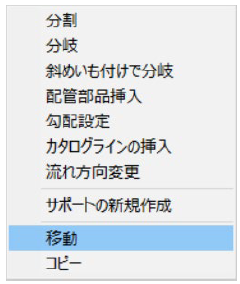

矢印の部分の短管が不要なので、移動して短管を消します。ラインを一次選択してください。

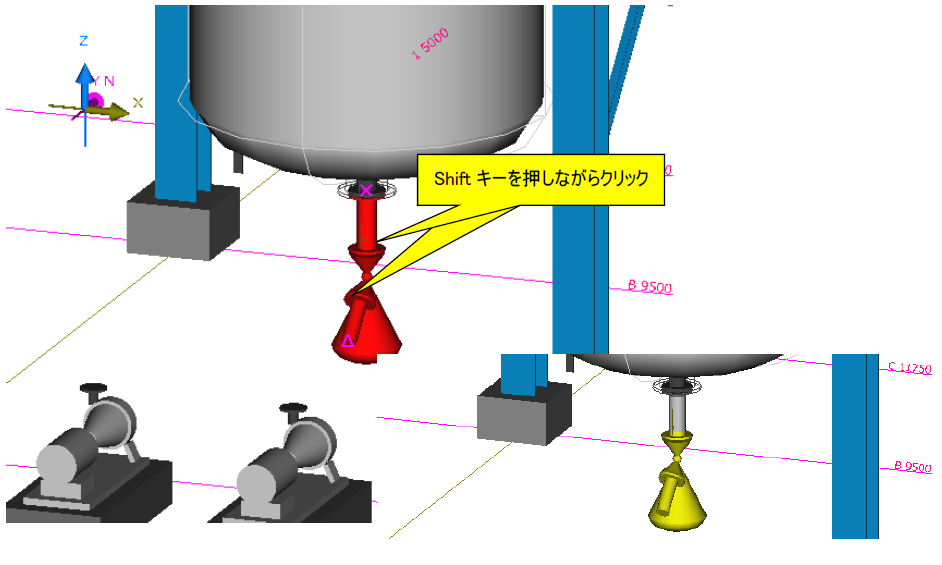

計装弁をクリックし、[Shift]キーを押しながら下流側の配管をクリックします。

右下の図のように選択されているか確認します。

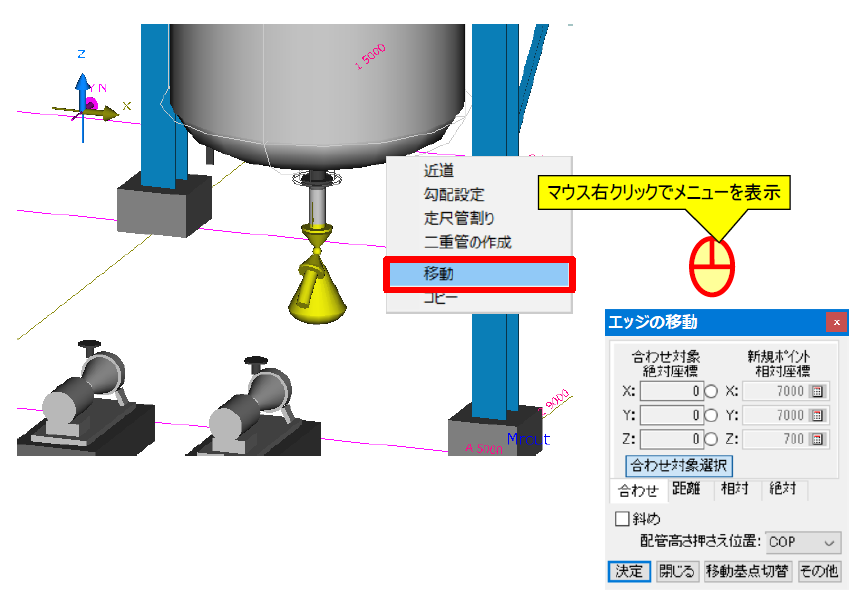

選択されていれば、今度は、マウス右クリックメニューから[移動]を選択します。

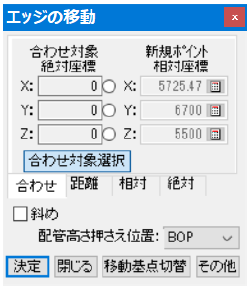

エッジの移動ダイアログが表示されます。

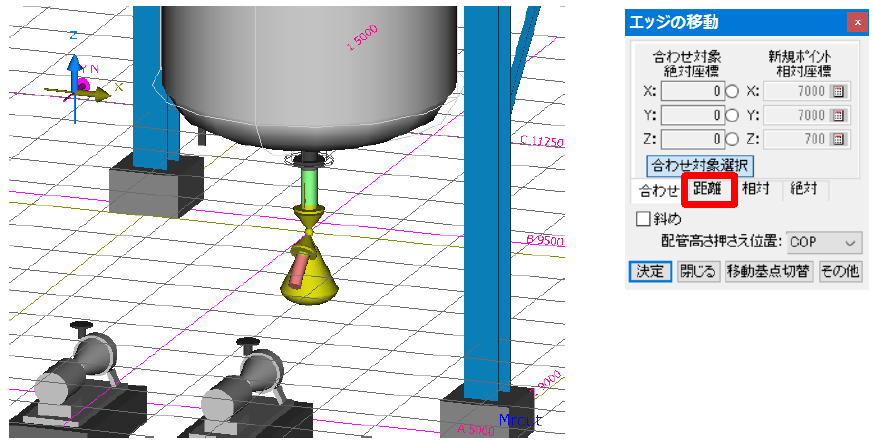

エッジの移動ダイアログより、[距離]をクリックします。

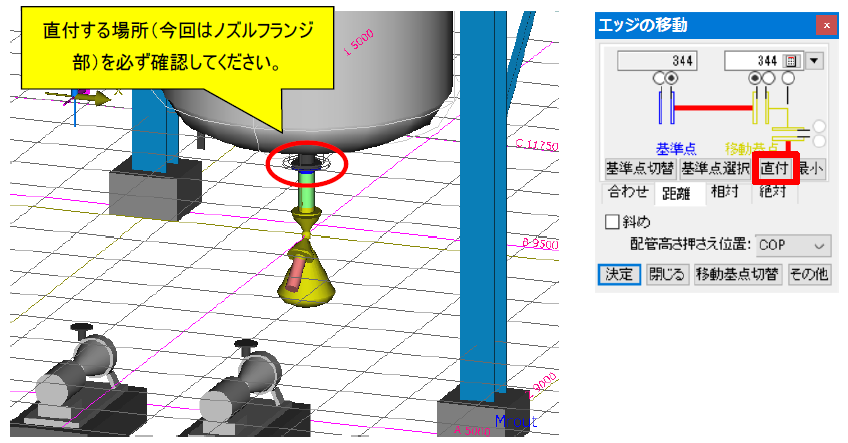

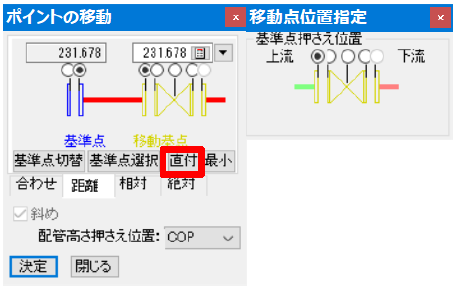

直付をクリックしてください。移動され短管がなくなります。

全体的に移動されている事を確認してください。

短管がなくなりました。

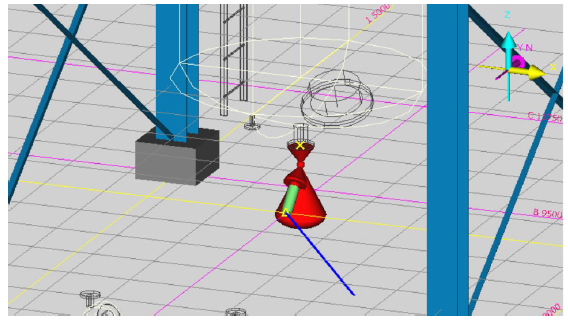

ラインを延長します。一次選択し、マウス右クリックから[成長]を選択します。

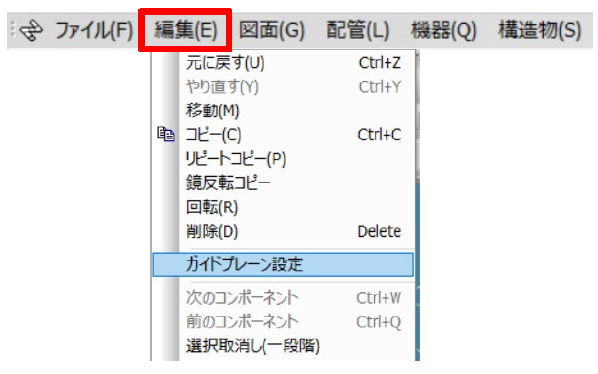

画面にグリッドが表示されています。こちらを非表示にする方法は

こちらの赤枠で非表示になりますが、この設定は、3Dモデル入力( Mrout )を起動するたびに設定が必要になります。今回は次回から表示されないように設定を変更します。

ポイントの追加ダイアログで[閉じる]をクリックします。ポイント追加が解除されます。

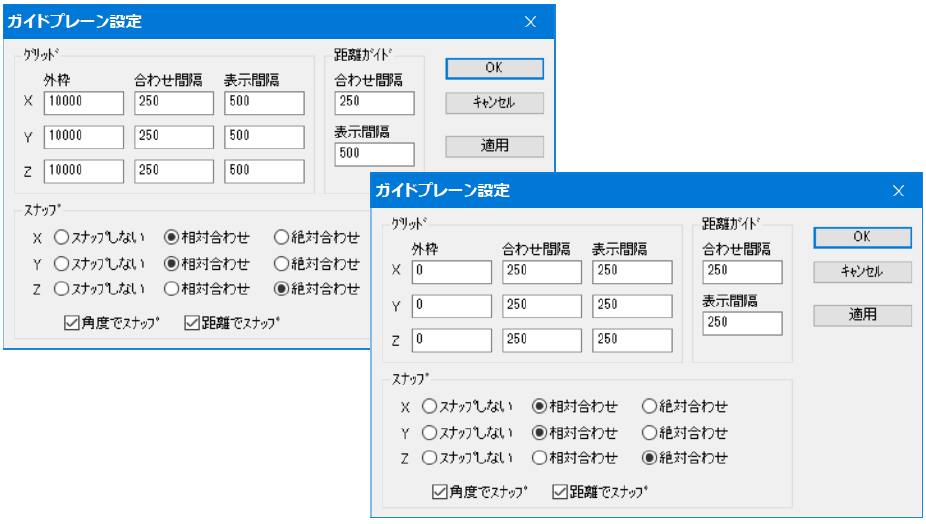

こちらの設定通り、ガイドプレーン設定を表示させてください。

ガイドプレーン設定画面が表示されます。

こちらを設定します。

右図のように設定してください。

完了したらOKをクリックします。

これで、外枠を”0”にしましたので、次回からは、グリッドが非表示になります。

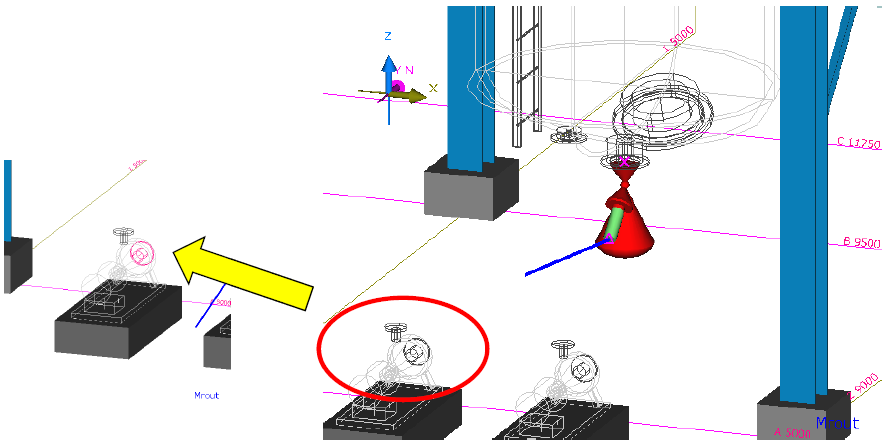

配管を一時選択し、マウス右クリックメニューより、成長をクリックしてください。

成長方向は、クリック箇所に近い先端が成長方向になります。成長方向を変更する場合は、右クリックメニューの [成長方向切替]を選択して下さい。

機器P-1001 / SUC.ノズルをクリックします。

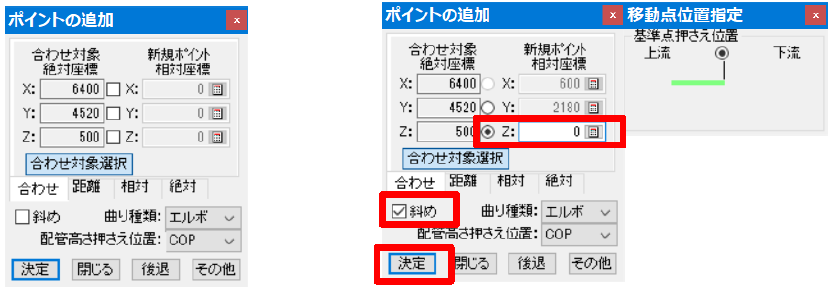

ポイントの追加ダイアログで、

斜めに[レ]チェックし、相対座標Zにチェックします。ダイアログの設定内容を確認し、 [決定]ボタンをクリックしてください。

斜めにラインを延長する場合はチェックをONにして下さい。ラインが延長されます。

配管を延長します。

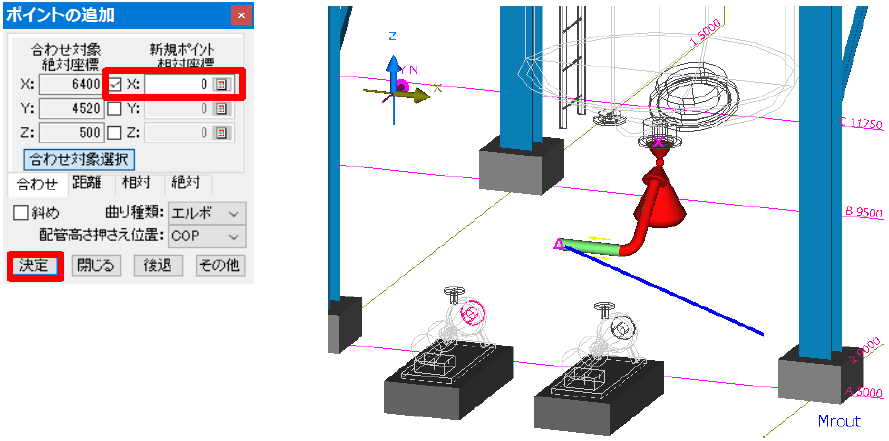

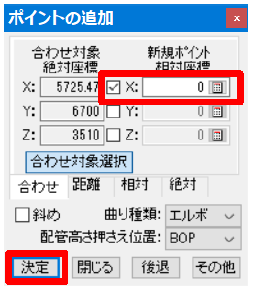

X座標がP-1001 / SUC.ノズルと同じになるようにします。

P-1001 / SUC.をマウスクリックします。ポイントの追加ダイアログがこちらと同じ設定になっている事を確認してください。

確認ができましたらXにチェックを入れて、[決定]をクリックします。配管の曲りが増えて延長されました。

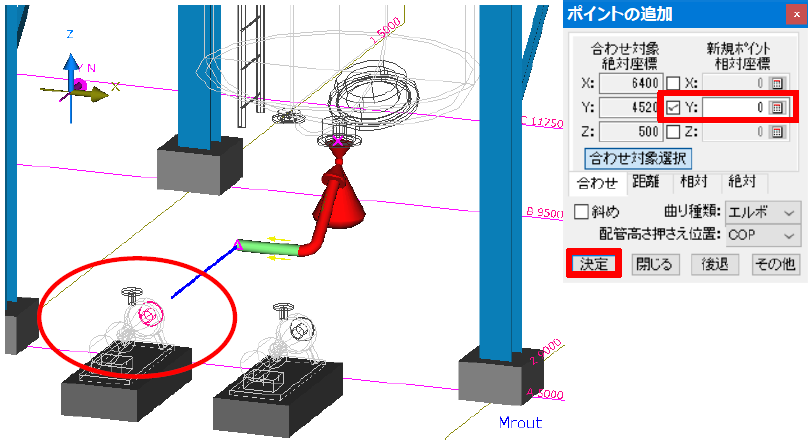

同じように[合わせ]を利用し、Y座標がP-1001 / SUC.ノズルと同じになるようにします。もう一度P-1001 / SUC.ノズルをクリックして、ポイントの追加を下図と同じように設定してから、[決定]をクリックしてください。

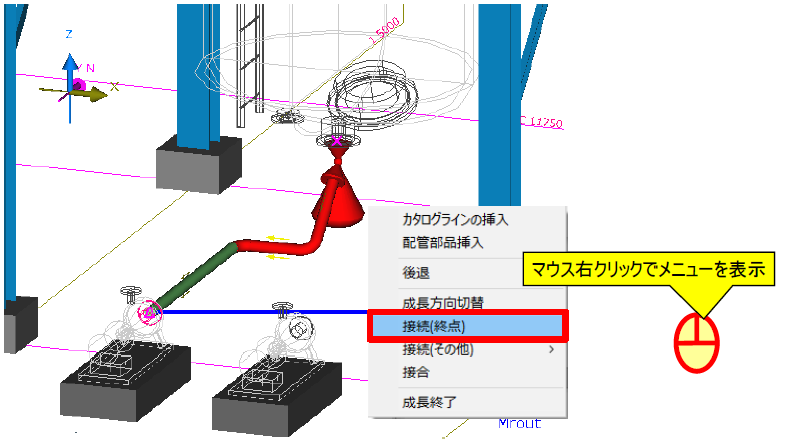

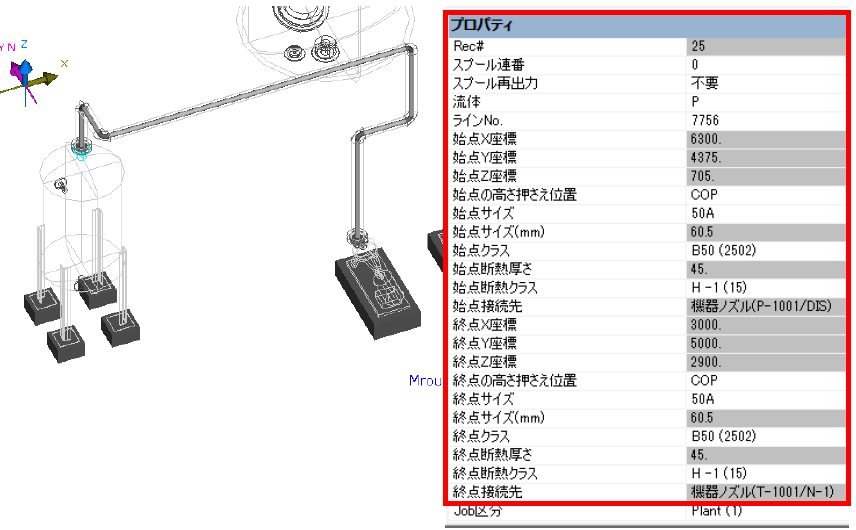

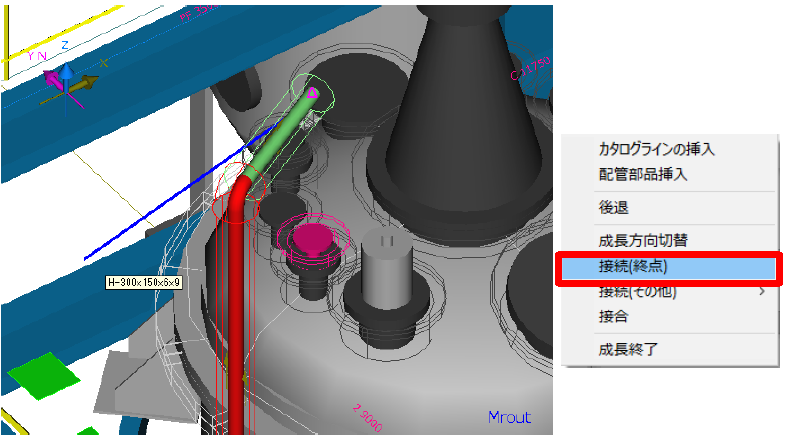

配管がY方向に延長されました。次にP-1001 / SUC.ノズルに配管を接続します。モデル画面で、マウス右クリックから[接続(終点)]を選択します。

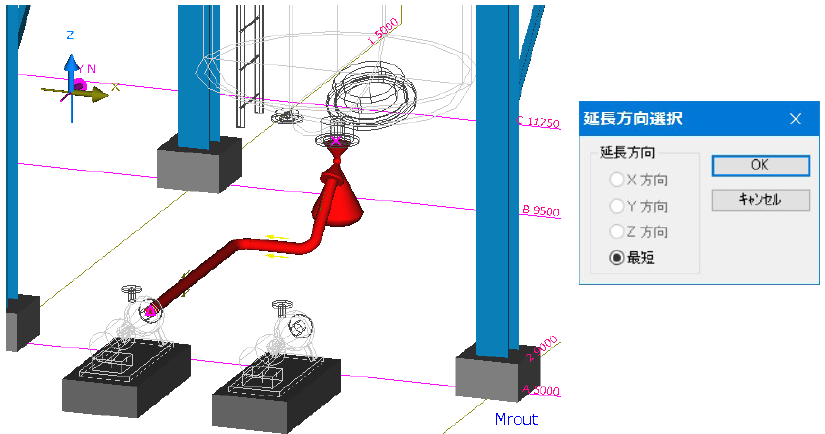

P-1001 / SUC.ノズルを選択します。成長方向選択ダイアログで [最短]が選択されていることを確認し、[OK]をクリックします。

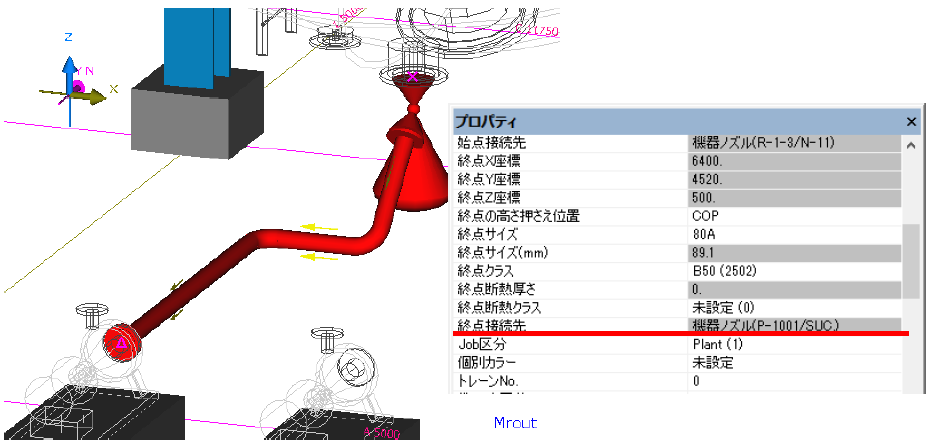

相フランジが発生し、配管がノズル接続されました。

プロパティウィンドウの終点接続先を確認してください。

終点接続先に表示されました。

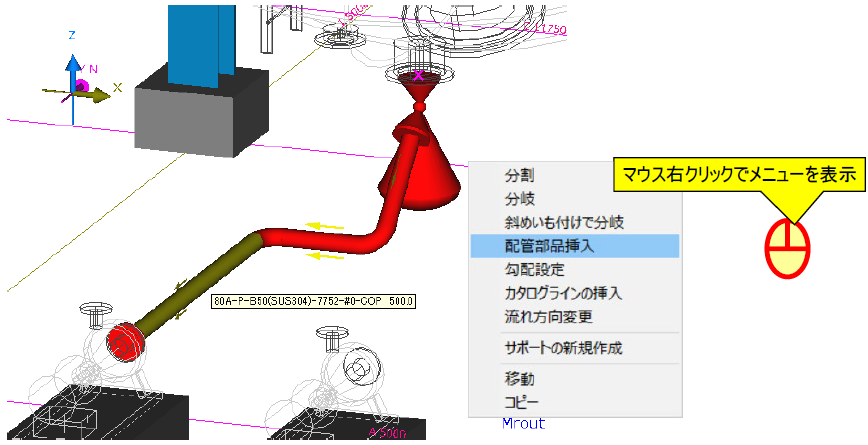

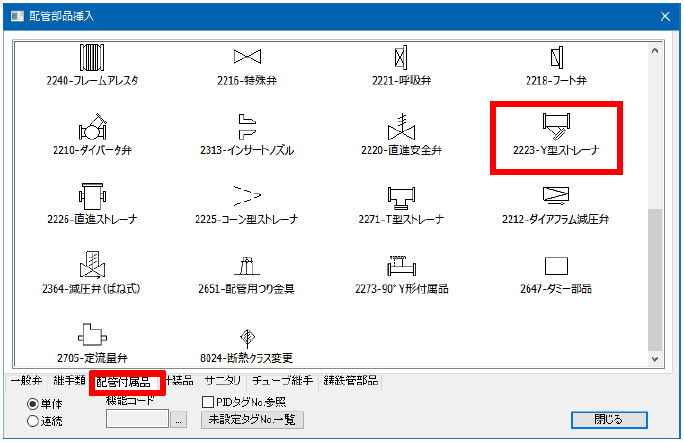

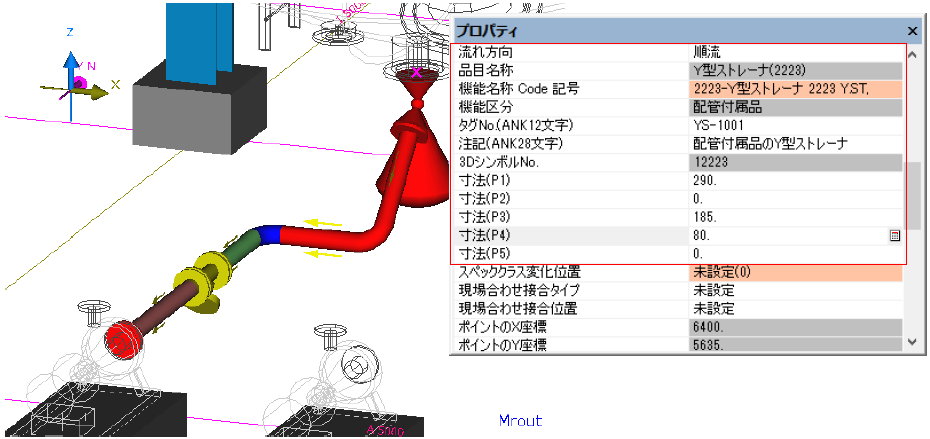

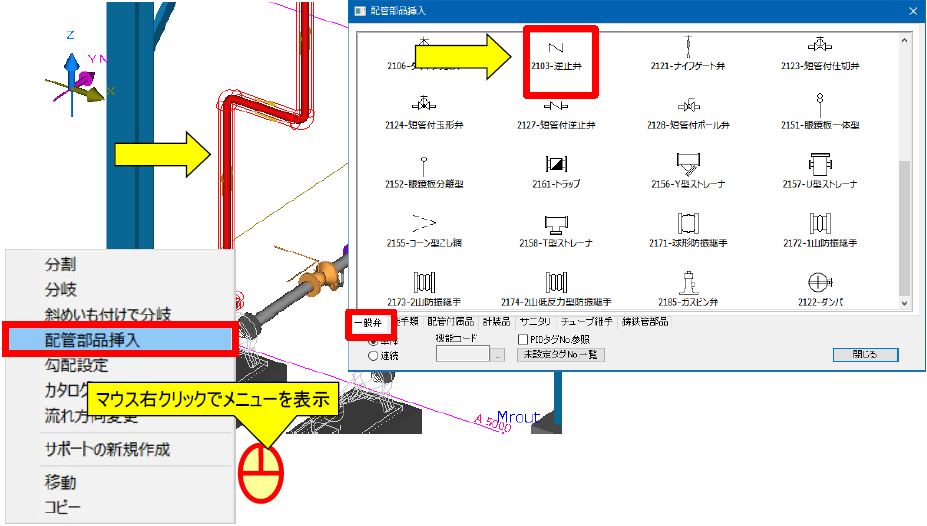

作成した配管にYストレーナ(配管部品)を入力します。

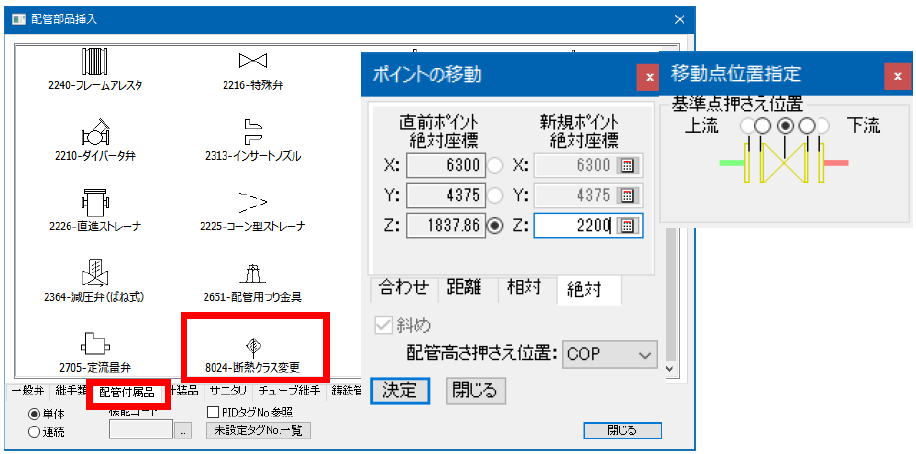

入力する配管ラインを二次選択し、マウス右クリックから[配管部品挿入]を選択します。

配管部品挿入ダイアログで、[配管付属品]タブにある「Y型ストレーナ」を選択します。配管を二次選択した付近にY型ストレーナが配置されます。

下図のプロパティウィンドウのようにタグNo.と注記、パラメータを設定してください。

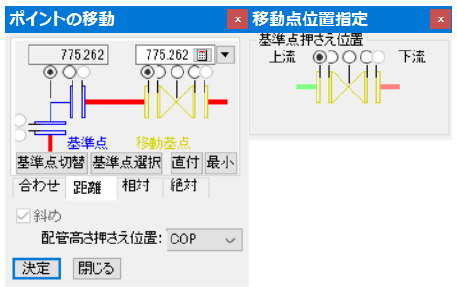

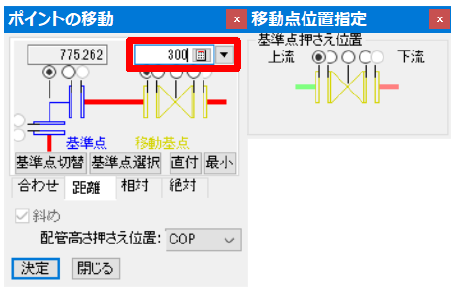

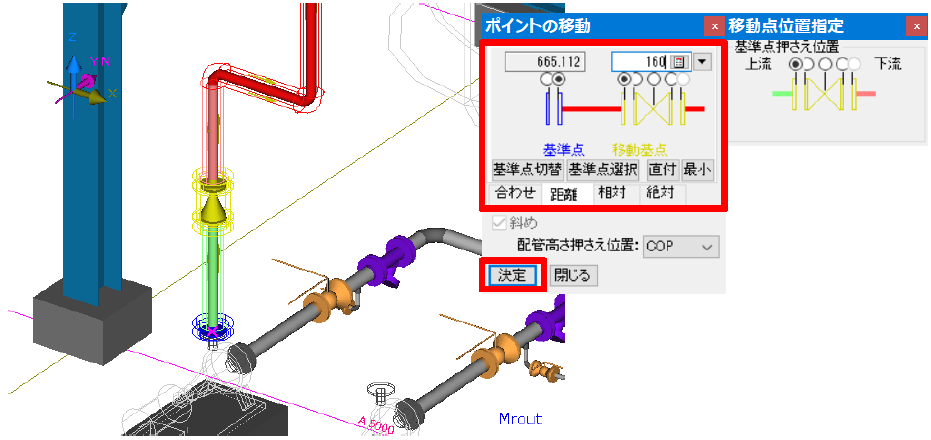

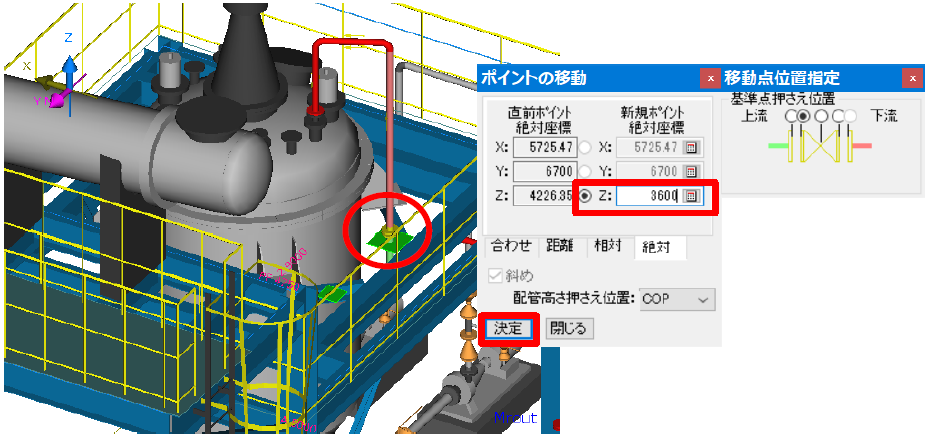

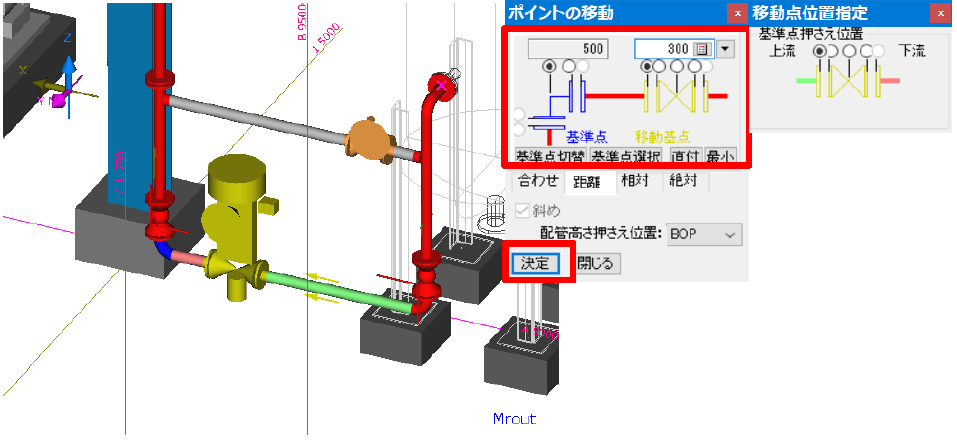

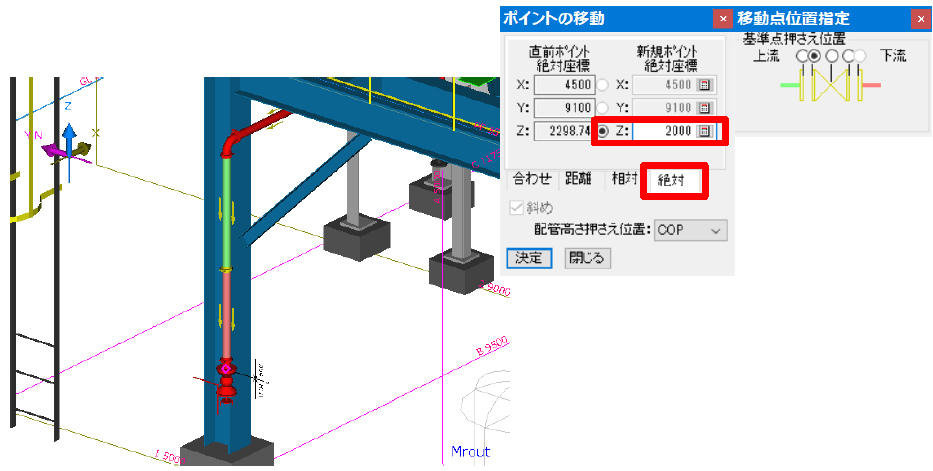

ポイントの移動ダイアログを確認します。

こちらは配管を二次選択した箇所によって情報が変わります。例として確認してください。

こちらを以下のように設定します。

基準点押さえ位置も注意してください。

300 になっている事を確認して[決定]をクリックします。

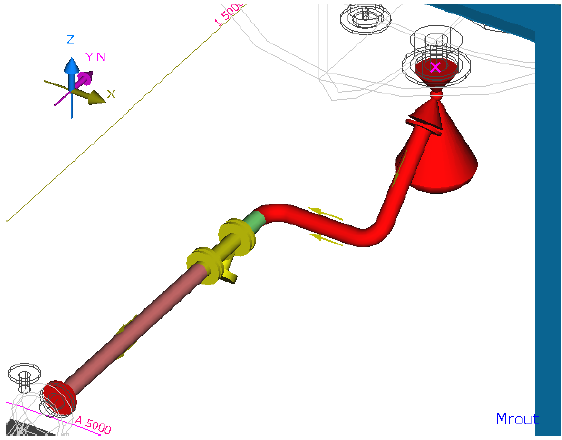

移動されました。

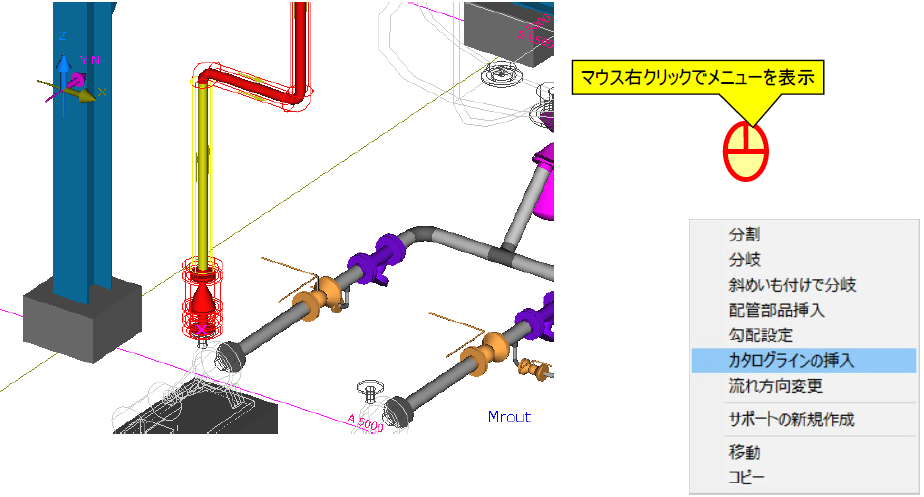

カタログ入力

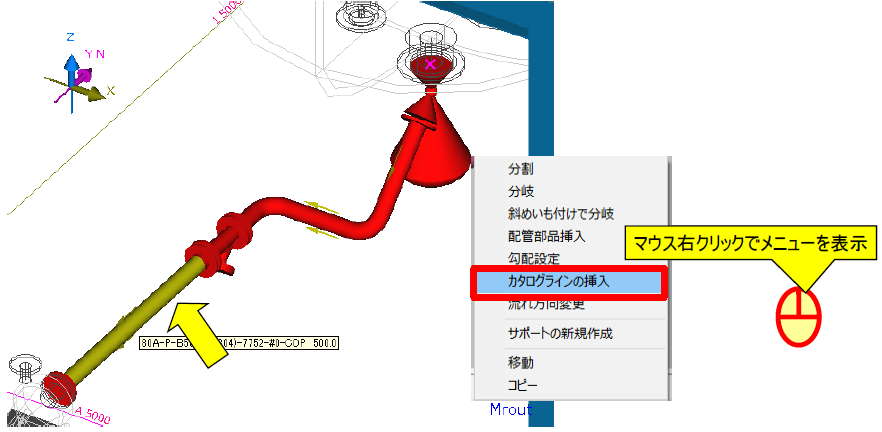

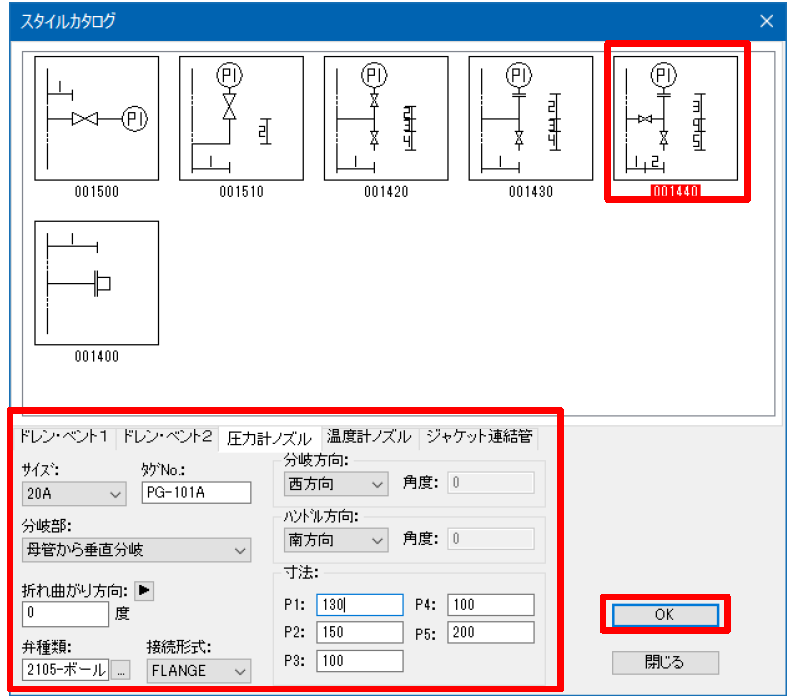

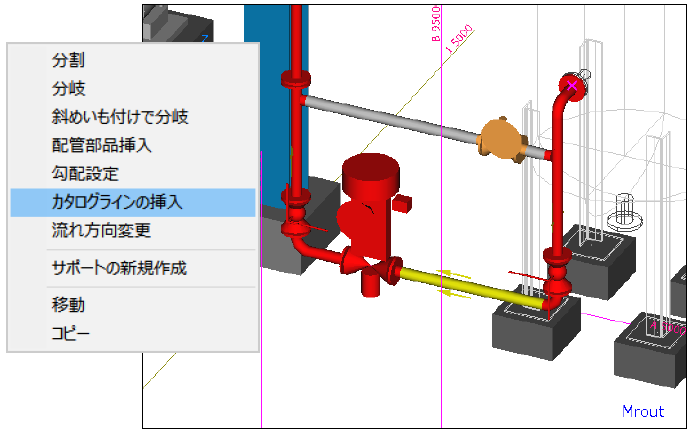

「Yストレーナ」の下流側にドレン配管を追加します。配管の矢印部を二次選択し、マウス右クリックから[カタログラインの挿入]を選択します。

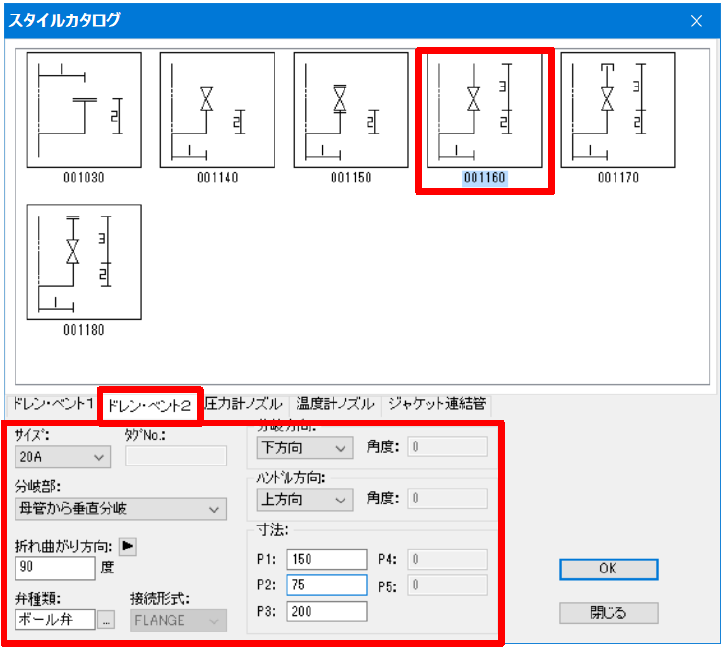

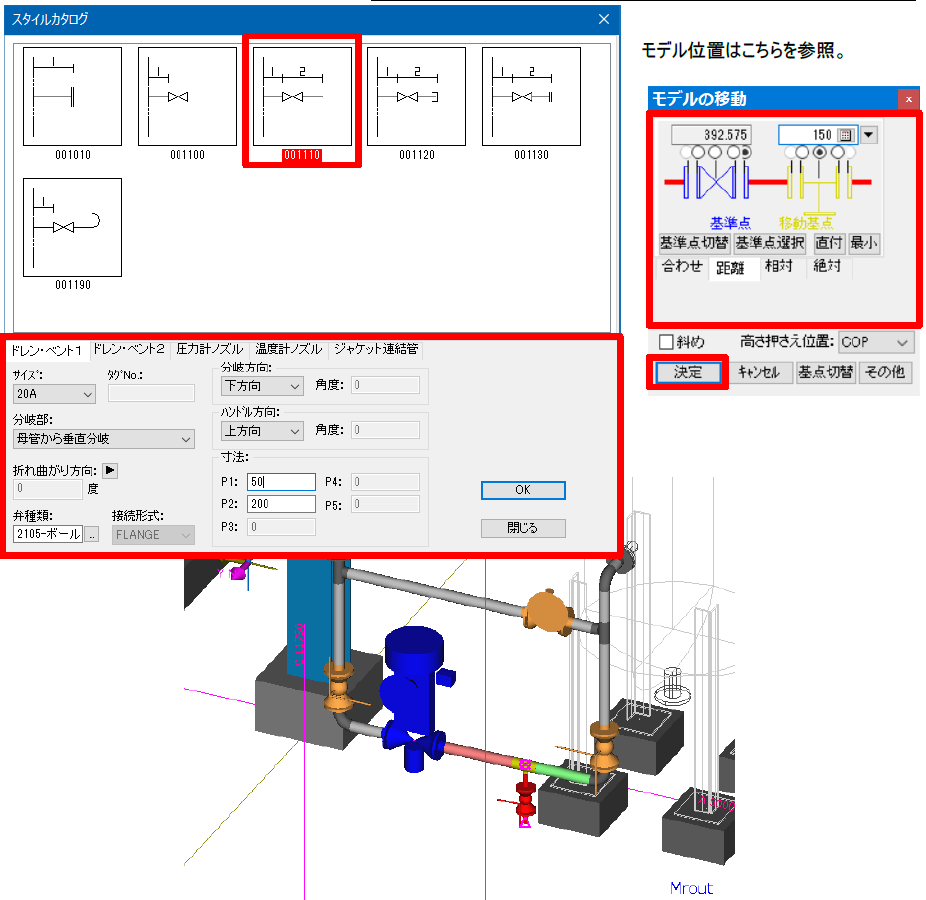

スタイルカタログのダイアログが表示されます。タブから[ドレンベント2]を選んでから[001160]を選択してください。サイズなどの配置情報は図のように設定します。

注意

カタログライン入力時に弁種類を変更するとLu内にある、JISCATのデータが上書きされます。弁以外を選択すると次回入力時に選択不可になるため、一般弁以外を選択しない様にして下さい。

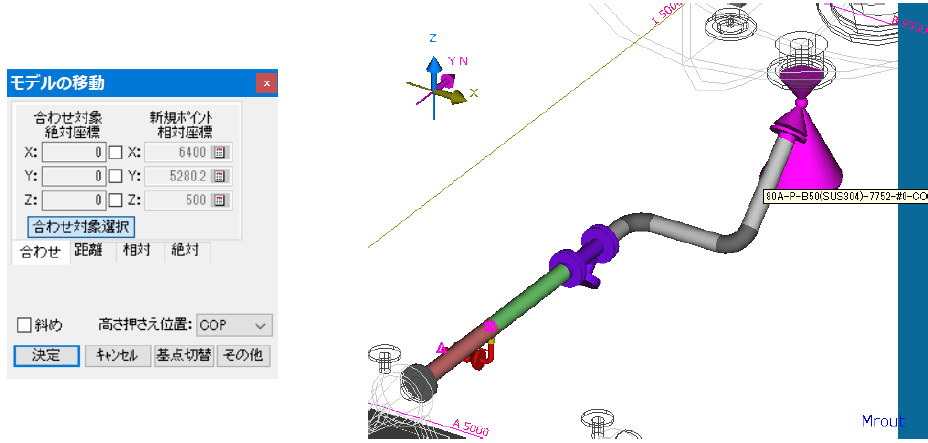

[OK]ボタンをクリックすると配管にドレンラインが追加されます。

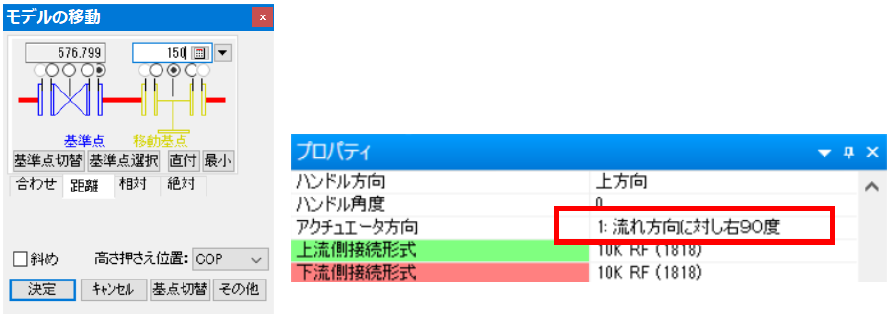

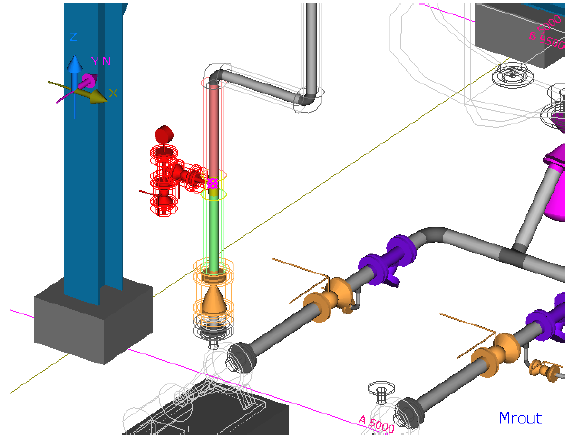

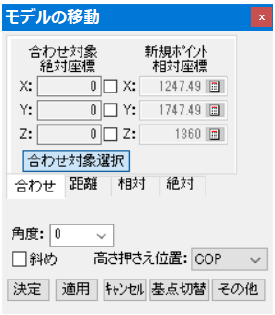

画面のようにドレンラインが追加され、モデルの移動ダイアログが表示されます。

モデルの移動ダイアログのタブで[合わせ]から[距離]に変更します。

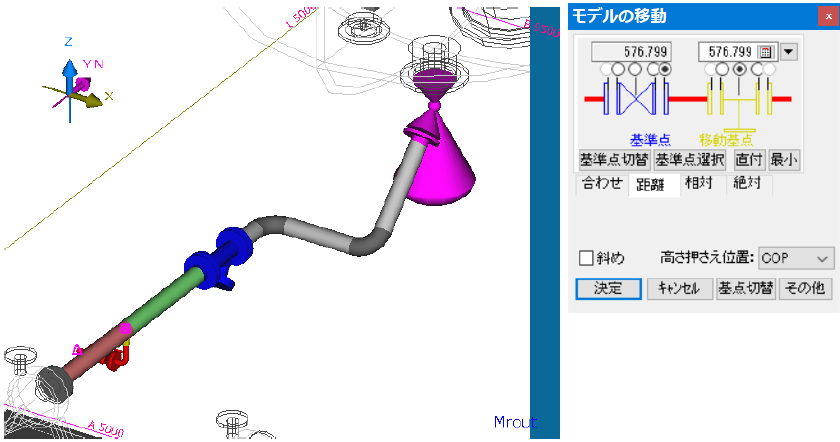

下図と同じようになっている事を確認します。(値:576.799は例です)

ドレンラインの位置をY型ストレーナの相フランジ面から150と指示し、[決定]をクリックします。

ドレンラインが移動されます。

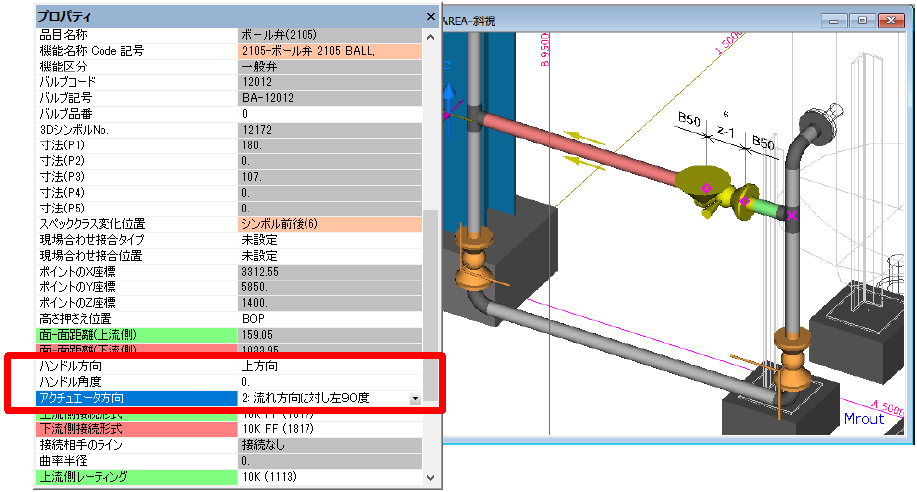

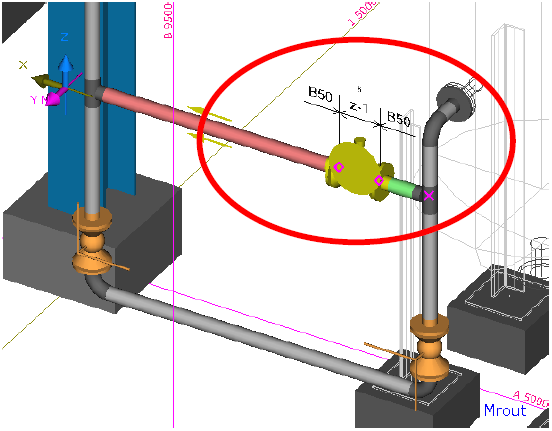

ボール弁を二次選択してプロパティでアクチュエータ方向を設定してください。

入力 2

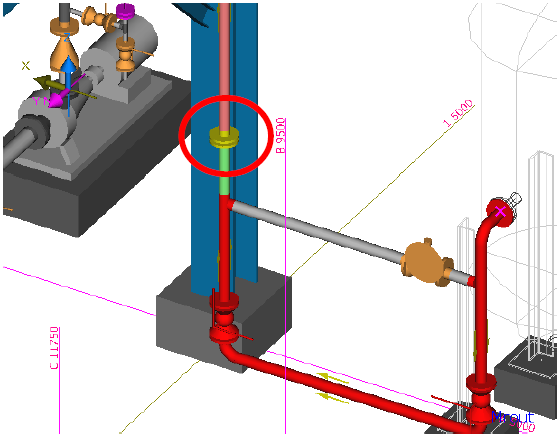

丸印部に一般弁のボール弁を追加してください。位置は下図のように指定してください。

アクチュエータ方向も設定します。

1:流れ方向に対し右90度 です。

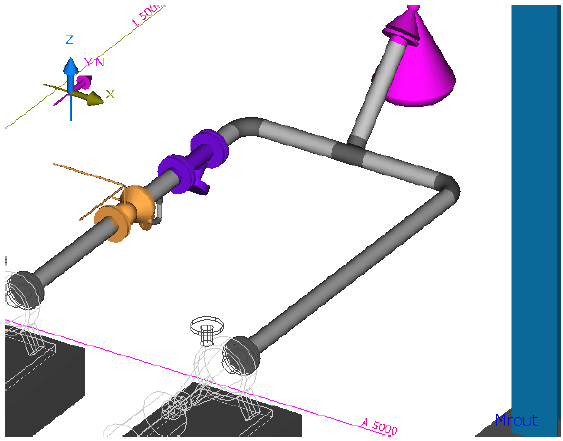

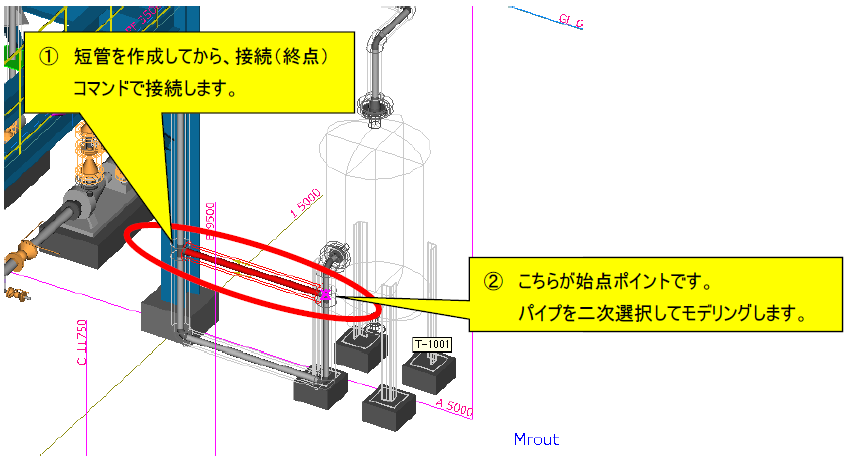

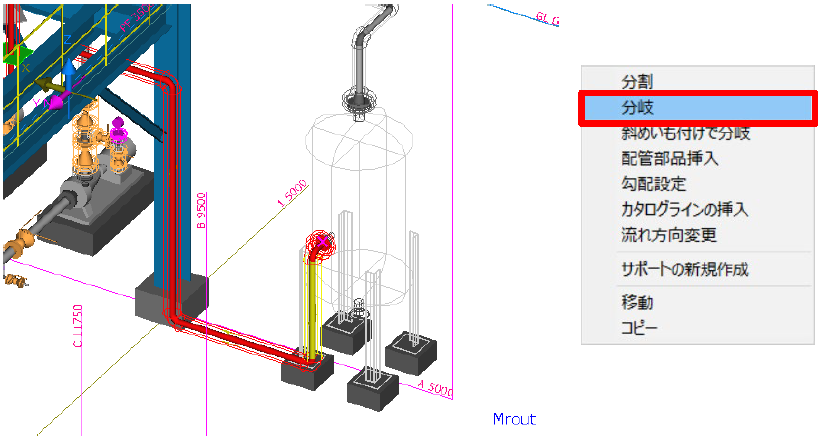

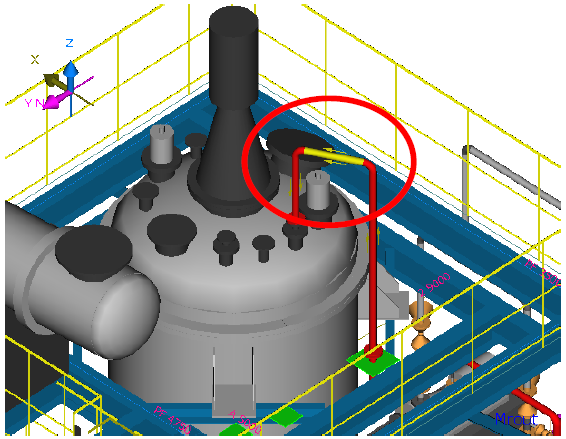

曲がり部から分岐ラインを作成します。

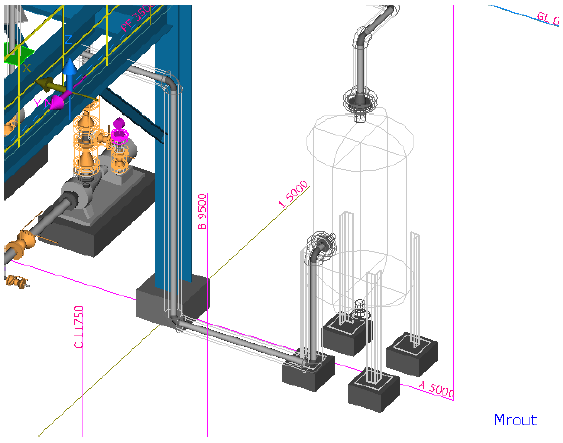

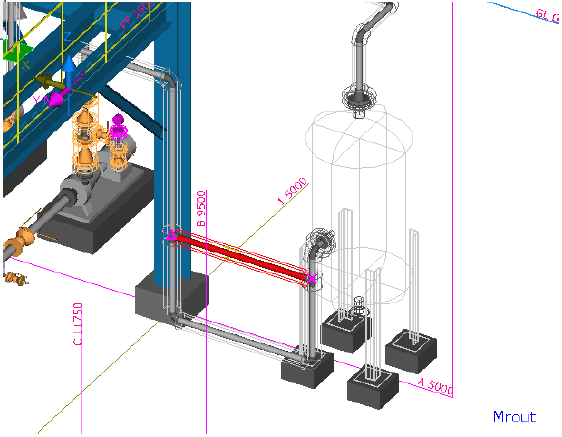

スプール図編集出力&組図面編集出サンプル.pdf の Tutorial-0157参照してください。こちらの配管を入力します。

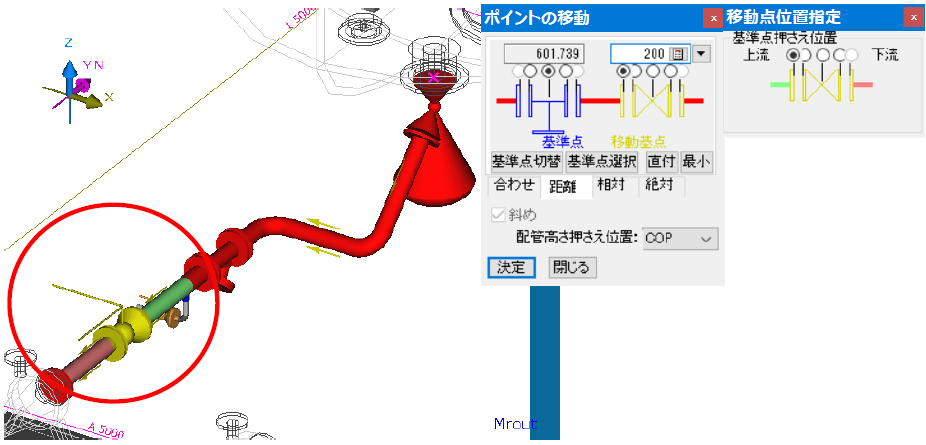

下右図矢印で示すエルボを二次選択し、マウス右クリックから[分岐]を選択します。

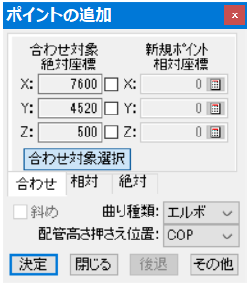

ポイントの追加ダイアログが表示されます。

[合わせ]になっていることを確認し、機器P-1002 / SUC.ノズルをクリックします。

下図のようになった事を確認します。

次にポイントの追加ダイアログで相対座標Xにチェックしてください。

[決定]ボタンをクリックします。

ラインのプロパティダイアログが表示されます。画面のように設定してください。

[OK]をクリックすると、エルボがティーに変更され、ラインが追加されます。

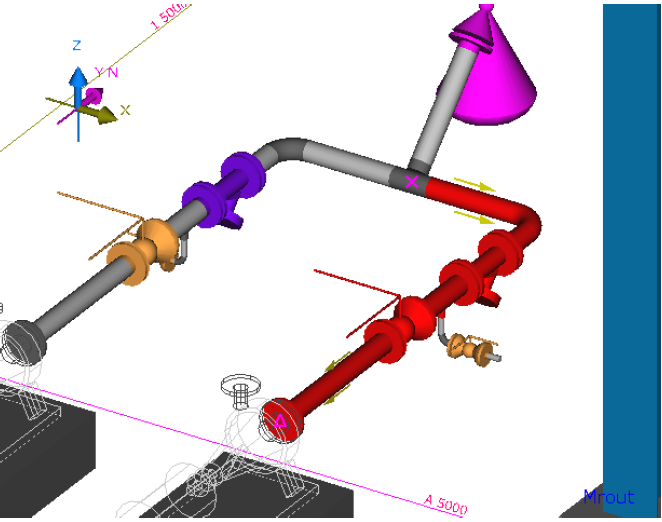

機器P-1002 / SUC.ノズルへラインを接続してください。

先ほど入力したライン(No.7752)と同じように部品を入力します。

- 「Yストレーナ(タグNo. YS-1002)」

- ドレン

- 一般弁(ボール弁)

部品位置は、Tutorial – 0157を見て入力してください。

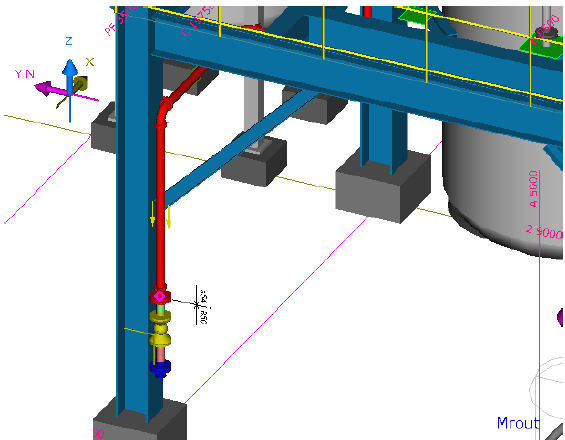

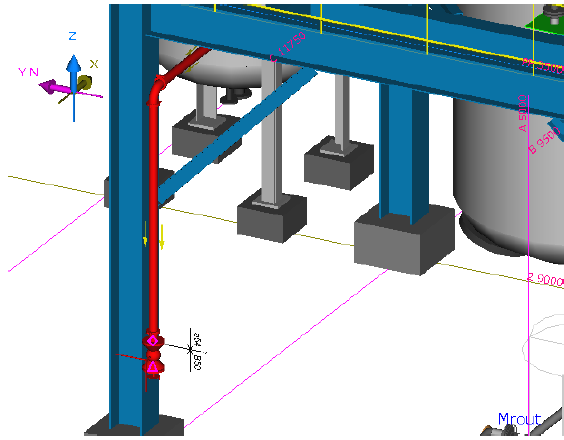

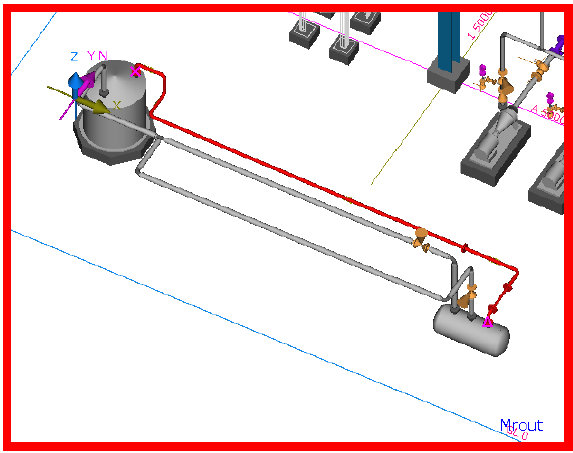

こちらの画面はモデリングした例です。

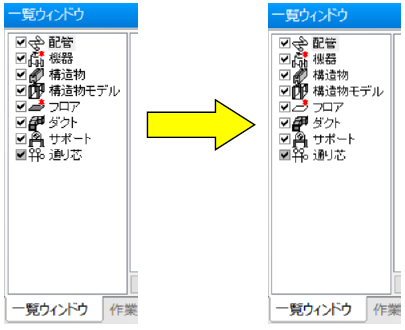

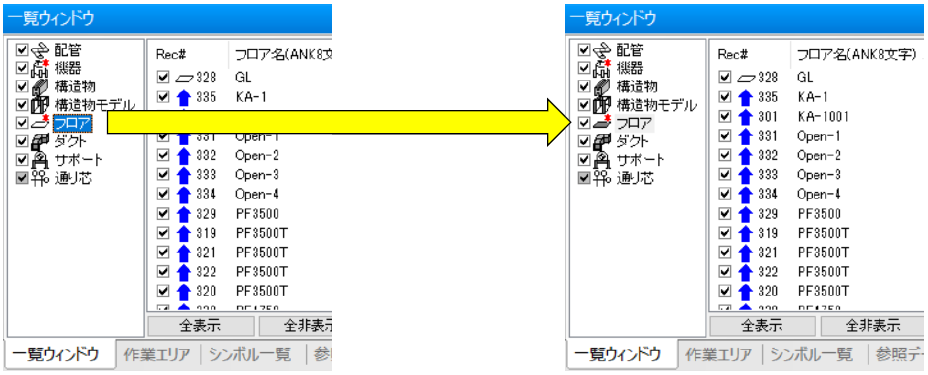

一覧ウィンドウで、フロアを単線表示にされたほうが入力しやすいので表示を切り替えてください。

こちらの配管を作成して下さい。

下図は配管ルートの例です。実際の画面とは異なります。(機器が単線で表示されています。)

配管のスタートはポンプノズルから作成して下さい。その他は、スプール図編集出力 Tutorial - 0158、0159を確認してモデリングします。

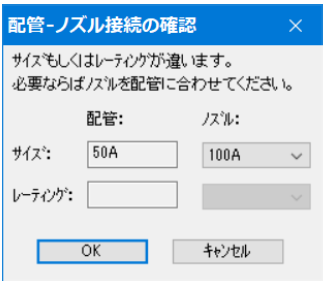

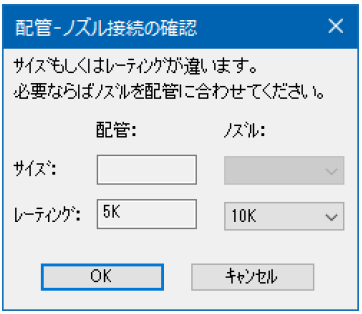

タンクに接続するとこちらのダイアログが表示されます。

配管サイズとノズルサイズが合わない場合に表示される画面です。

本来はP&ID、機器図を確認してサイズのチェックが必要になります。

今回はそのままOKをクリックしてください。

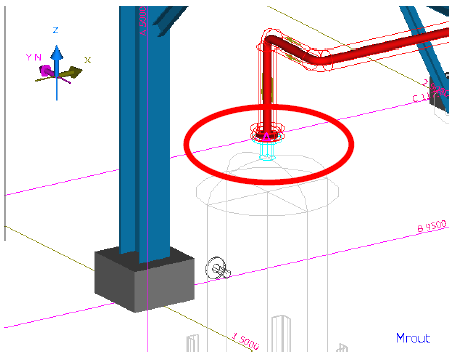

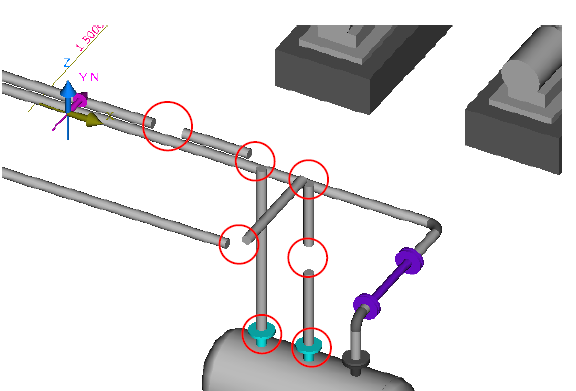

このようにノズルが水色表示となりました。3Dモデル入力( Mrout )では、モデリングエラーを示します。配管サイズとノズルサイズが合致していない場合に水色表示になります。また、ノズルだけでなく、配管継手など、合っていない場合は、部品が水色表示とまります。ご注意ください。

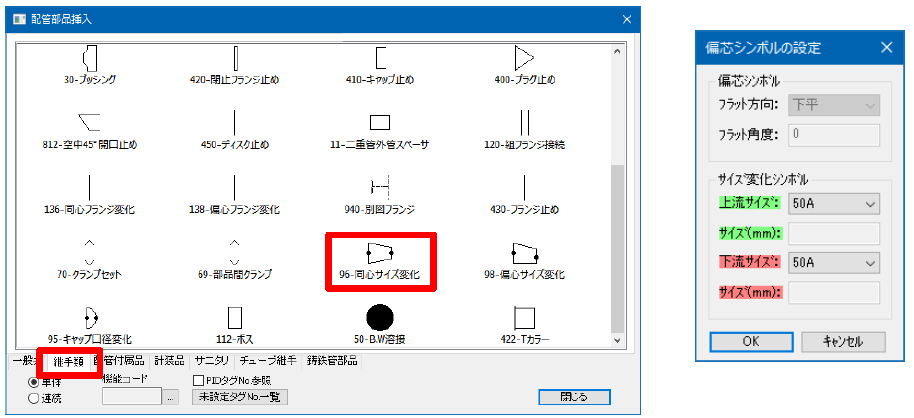

今回は、配管にレジューサーを入れて配管サイズを変更します。

矢印部分を選択します。(二次選択)ここにレジューサを入力して、ノズルとラインのサイズが合うようにします。

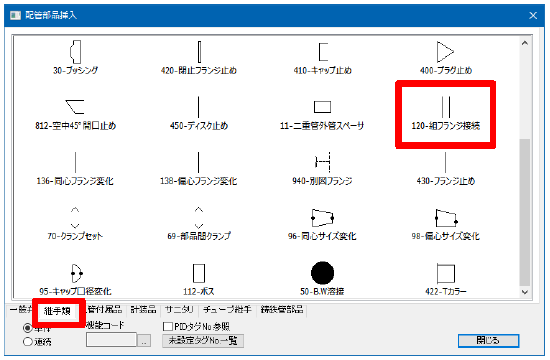

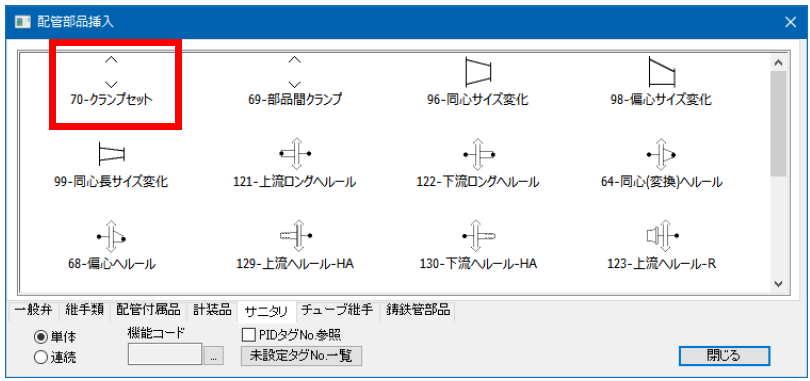

こちらの画面が表示されます。タブは”継手類” で ”同心サイズ変化”をクリックします。

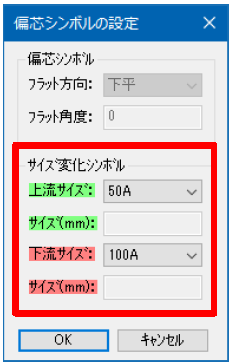

偏心シンボルの設定が表示されます。

下流サイズ:50Aから100Aに変更します。

変更したら、OKをクリックしてください。

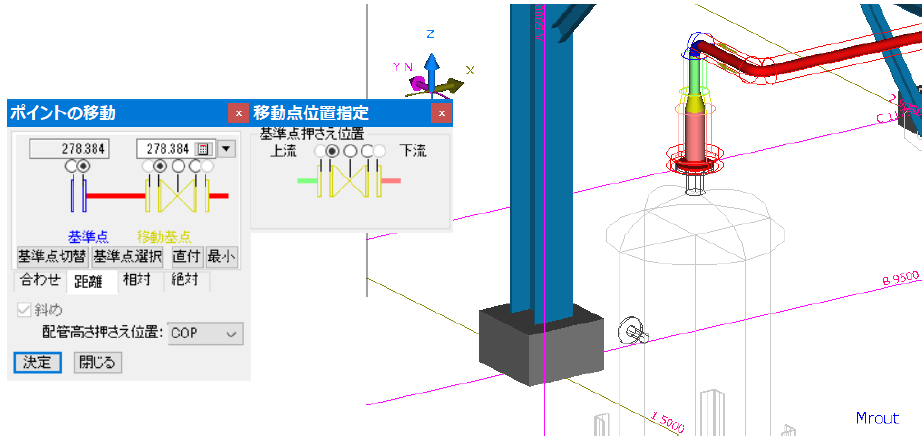

画面のようになります。

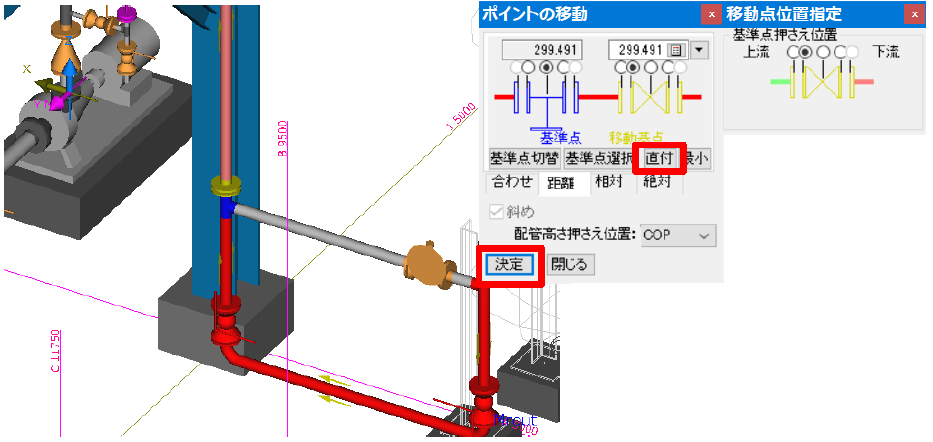

ポイントの移動ダイアログも表示されます。

レデューサをタンクの相フランジ側に直付します。

こちらを参照して配管に一般弁の逆止弁を入力します。

逆止弁の位置を設定します。

160を入力して、[決定]をクリックします。

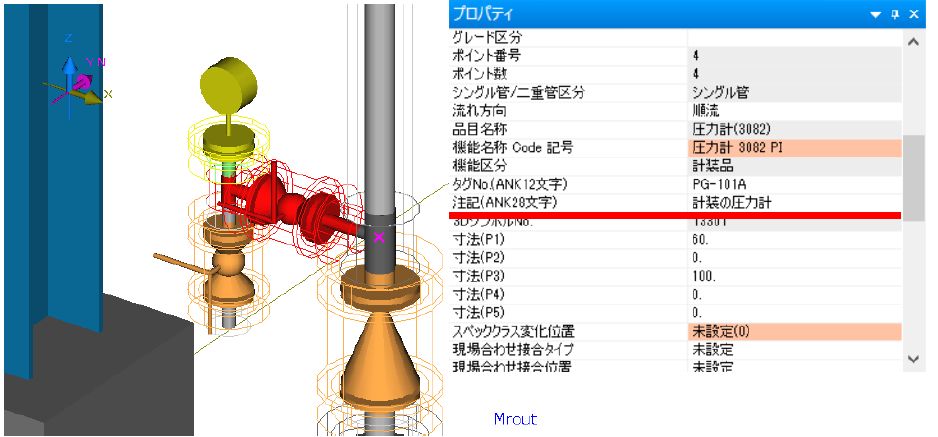

こちらに、圧力計(タグNo.は、PG-101A )を配置します。

この部分の配管を二次選択します。

[カタログラインの挿入]を選択します。

スタイルカタログで画面の通り設定します。

設定が完了しましたら、OKをクリックすると、圧力計が追加されます。

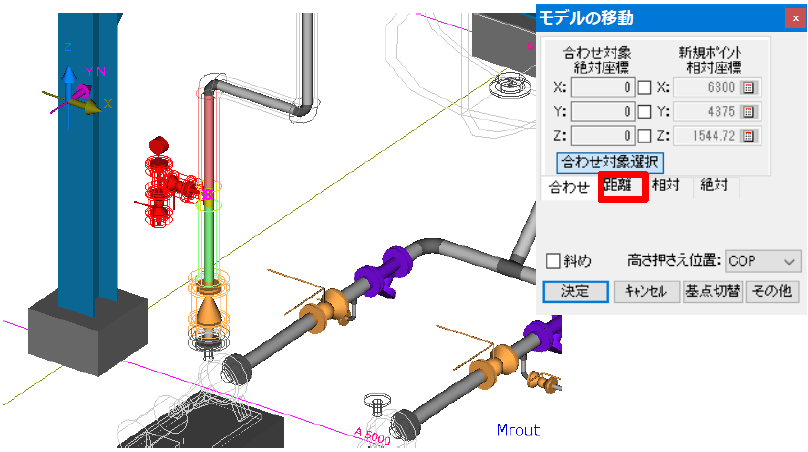

追加されました。モデルの移動ダイアログで位置を変更します。

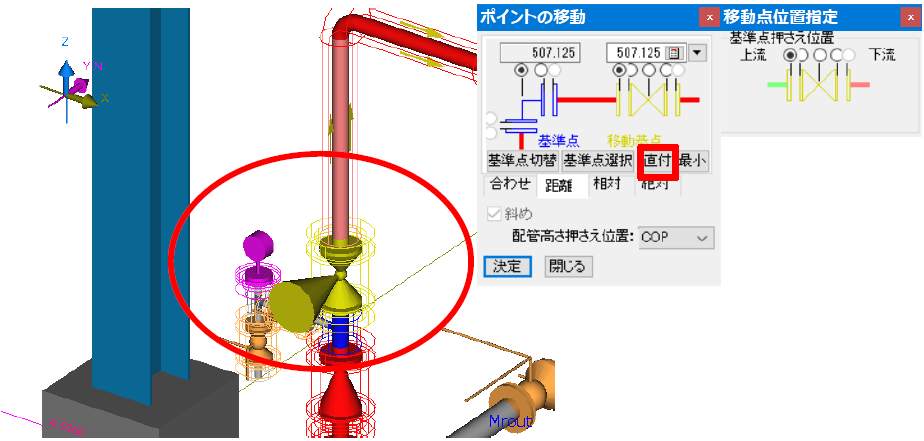

圧力計( PG-101A )の分岐TEEを逆止弁に直付します。

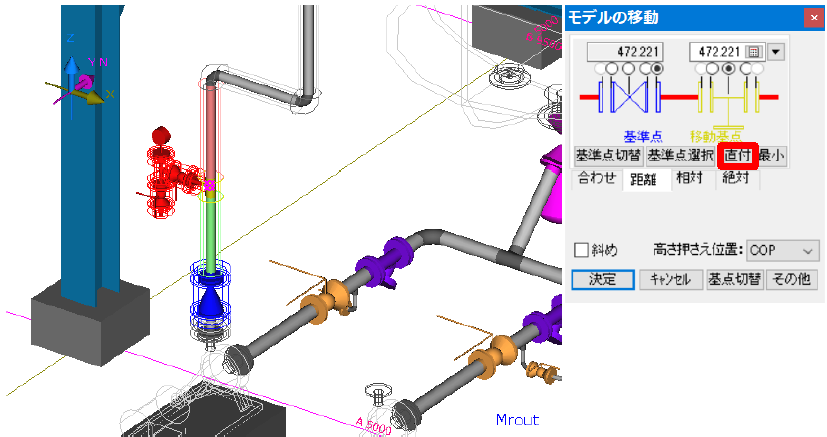

モデルの移動ダイアログでタブを”距離”を選択します。

逆止弁へ、分岐TEEを直付します。

モデルの移動ダイアログで[直付]をクリックします。

移動されました。

圧力計( PG-101A )にあるボール弁のハンドル方向を間違えた場合は変更します。該当するボール弁を二次選択します。キーボードの [←] 、 [→] キーで、ハンドル取り付け方向を回転できます。

また、プロパティ欄のハンドル方向でも変更可能です。”南方向”になっている事を確認してください。

アクチュエータ方向も設定します。

1:流れ方向に対し右90度 です。

圧力計を二次選択し、注記に“計装の圧力計”と入力してください。

一般弁の玉形弁を追加してください。位置はTEEに「直付」にします。

直付されました。

モデルの移動ダイアログに注目してください。 [最小]ボタンがあります。こちらをクリックすると、最小の短管で部品を配置することが可能です。

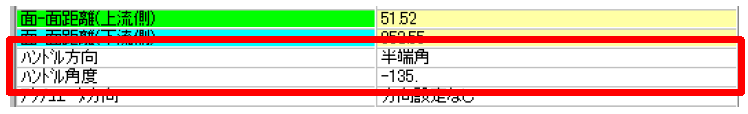

最小取付けの溶接間長さの基準

移動基点、基準点の付属品の接続形式が

- 両方ともSCRDの時 : CNST D044 SS寸法

- BW-x間最短寸法 ( x: BW, SW, SCRD, FLG): CNST D046 BB寸法

- 両方ともSWの時 : CNST D047 SS寸法

- 両方ともTSの時 : 最小取付け不可

CNST(システム制御定数) D044 については、Help Manualを参照

玉形弁のハンドル方向は下図とします。ハンドル角度に”-135”を入力します。ハンドル方向が”半端角”になります。

P-1002/DISのノズルからラインを作成し、ラインNo.7756へ接続します。(高さ押え位置に注意)ラインを入力したら、配管部品や分岐を作成して下さい。ライン情報はプロパティを参照してください。

終点の接続は矢印の直交するパイプをクリックします。部品の位置などは、スプール図、Tutorial – 0160を参照して入力してください。

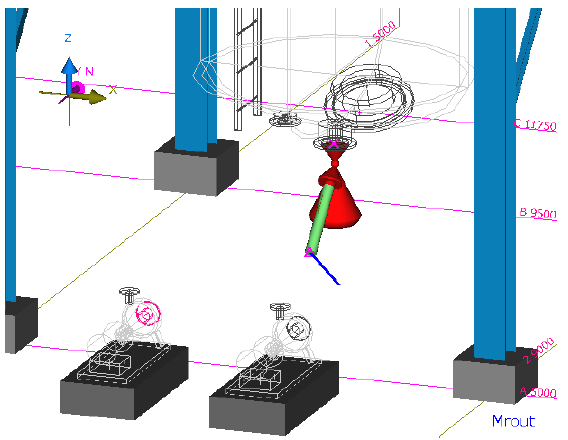

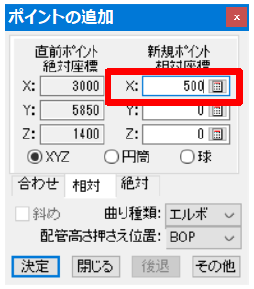

T-1001 / N-3 から R-1-3 / N-9 につながる配管を入力します。ポイントの追加ダイアログ操作の復習です。

マウス右クリックより成長を選択します。

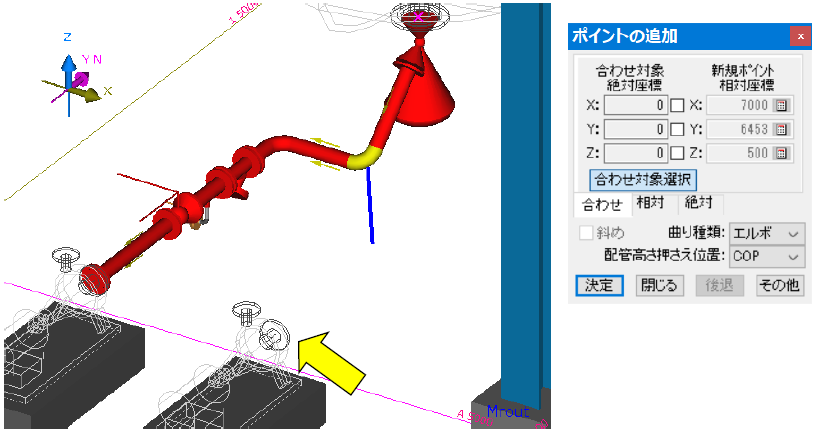

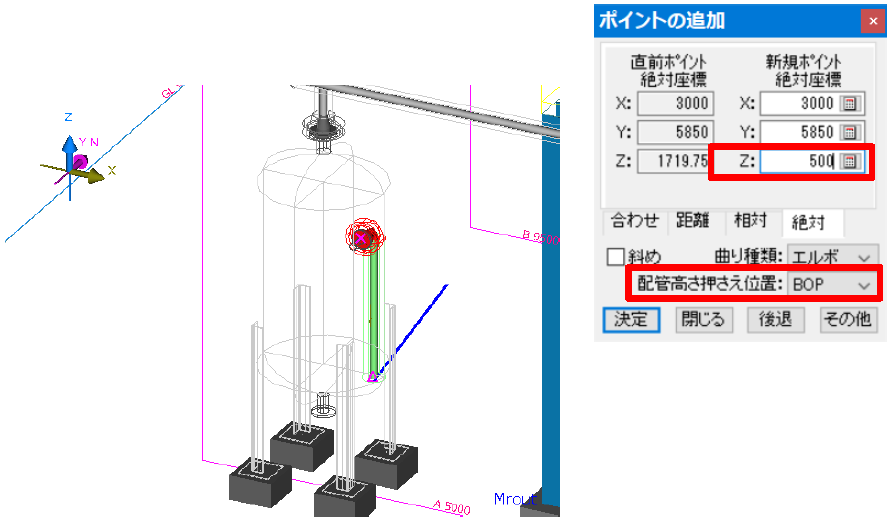

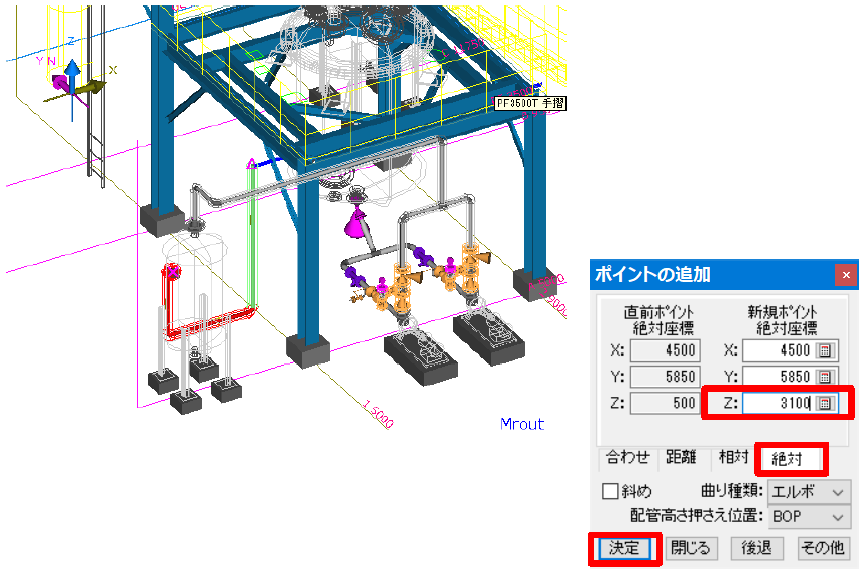

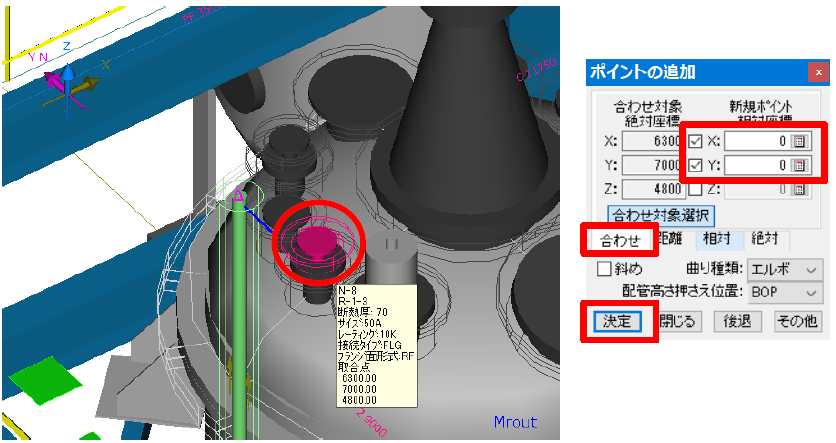

ポイントの追加ダイアログで赤枠部分を変更します。

ポイントの追加ダイアログ “[絶対]”(タブ)、配管高さ押え位置:BOP、Z座標にレチェック値:500と設定します。

設定したら[決定]をクリック

配管が延長されました。

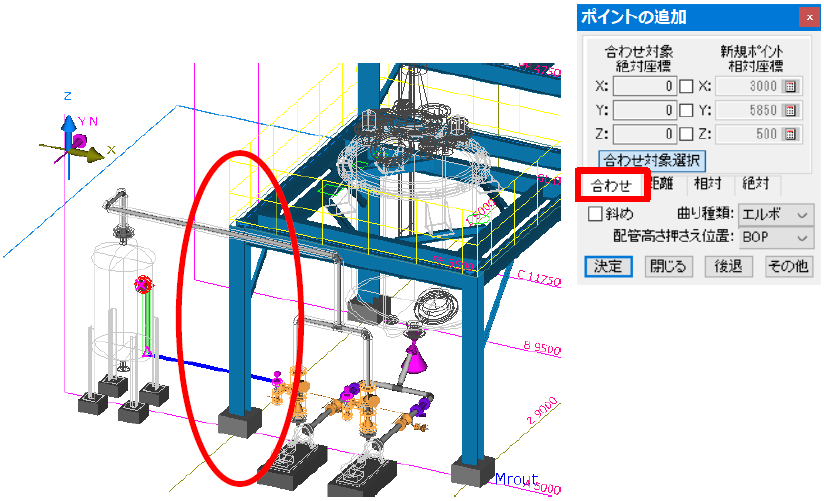

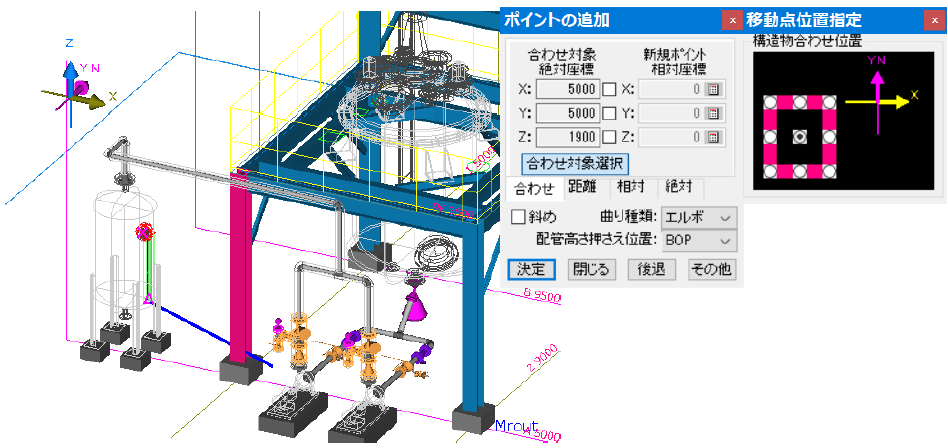

モデリングされている、構造物モデルの柱を使っての配管ラインの延長ポイントの追加ダイアログ [合わせ]タブにします。

合わせ対象としてH型鋼 「 H-250x250x9x14 」 をマウスクリックしてください。

ポイント追加のダイアログに移動点位置指定が表示されます。

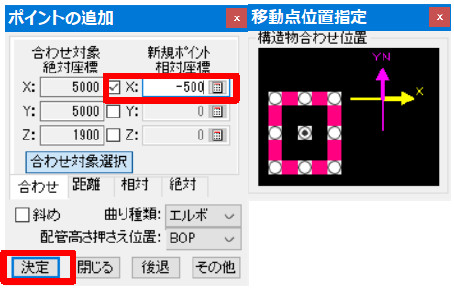

X座標に「レ」チェック、値に”-500”を入力してください。[決定]をクリックで延長されます。

ラインが延長されました。

同じく、設定します。今度は説明を少し省略します。

配管を延長してください。画面は延長後のサンプルです。

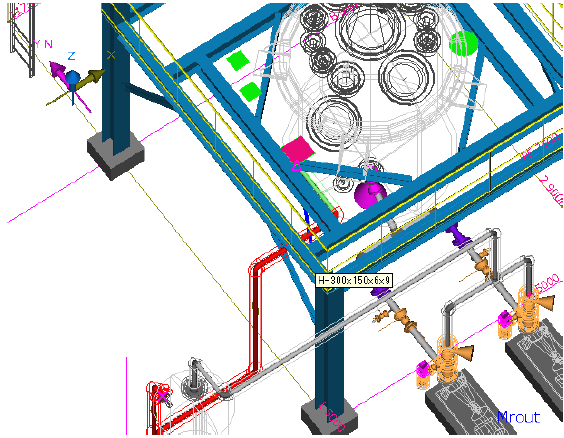

ポイントの追加ダイアログ

[絶対]タブに切り替える

Z座標値:3100を入力

決定をクリックで延長します。

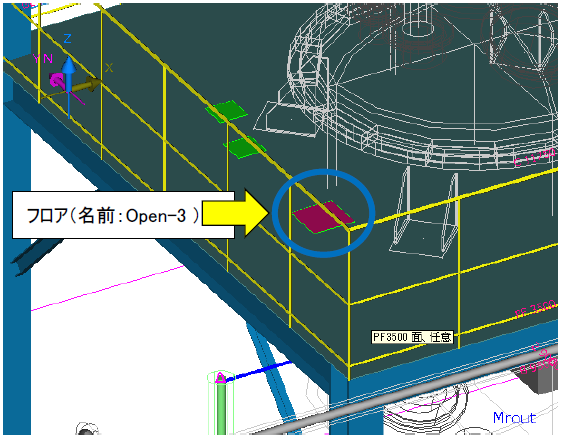

今度はフロアに合わせて配管を延長します。画面はイメージです。

現在の画面ではフロアを単線表示にしていますので、こちらのような選択ができません。選択したい場合は、一覧ウィンドウでフロアを単線からシェーディング表示に切り替えます。

フロアの前の絵をクリックします。

これで選択可能になります。設定してください。

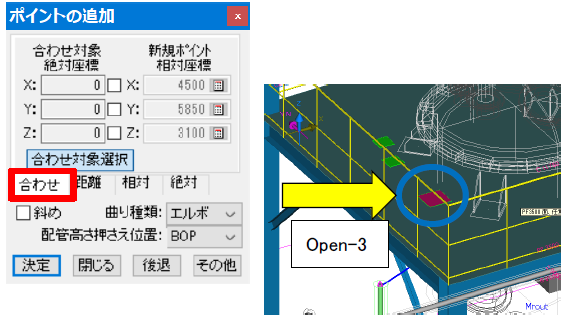

① ポイントの追加ダイアログ [合わせ]タブ

次に合わせ対象:フロア(名前:Open-3 )を選択

次にX座標値 :「レ」チェック

決定をクリック

配管ラインが延長されます。一覧ウィンドウの単線/シェーディング表示を上手く切り替えてモデリングしてください。

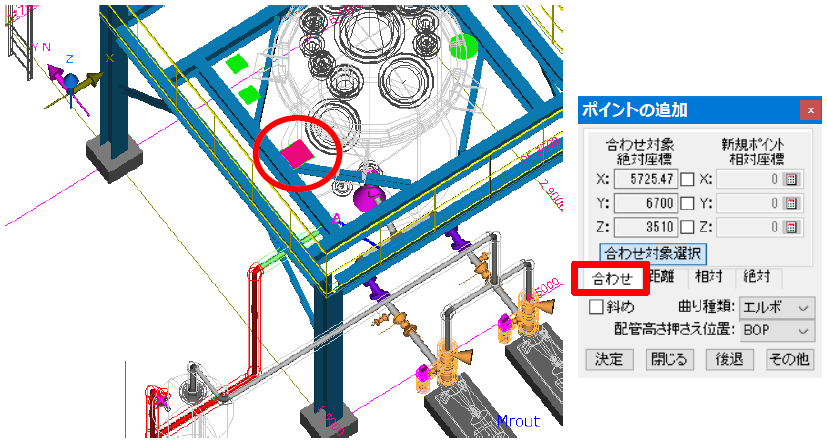

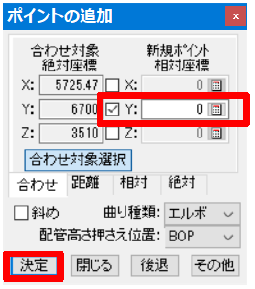

一覧ウィンドウでフロアで、PF3500だけ、単線表示にしてください。今度はフロア(名前:Open-3 )を選択しY座標を合わせます。

ポイントの追加ダイアログ [合わせ]タブになっている事を確認する。

フロア(名前:Open-3 )を選択する

ポイントの追加を確認します。

Y座標値:「レ」チェックをいれます。

[決定]をクリックで配管が延長されます。

配管が延長されました

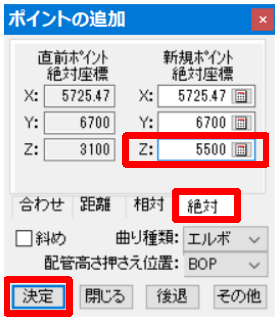

ポイントを追加します。

ポイントの追加ダイアログ [絶対]タブに切り替えます。

Z座標値:5500を入力します。

決定をクリックします。

配管が延長されます。

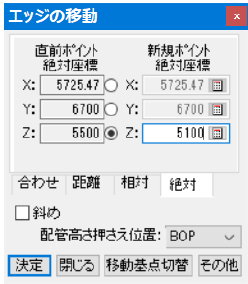

こちらは配管が延長された画面です。

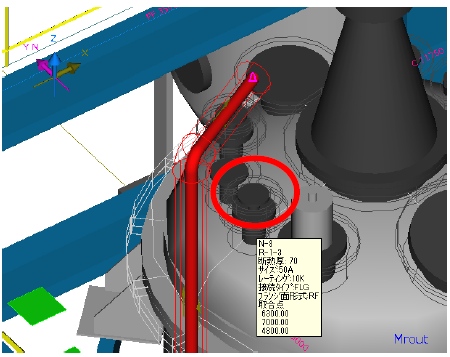

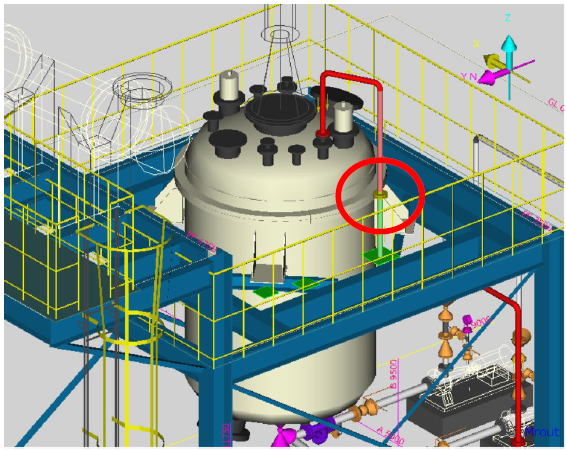

次は、機器 R-1-3 のノズルに配管を接続します。

機器 R-1-3 は単線表示なので、一覧ウィンドウから、機器 R-1-3 のみシェーディング表示にしてください。

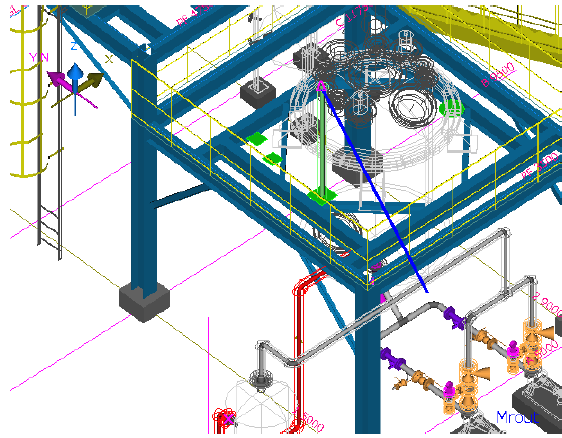

ポイントの追加ダイアログ [合わせ]タブに切り替えます。

R-1-3 ノズルN-8(50A)を選択します。

X座標値、Y座標値:「レ」チェック

決定をクリックで配管が延長します。

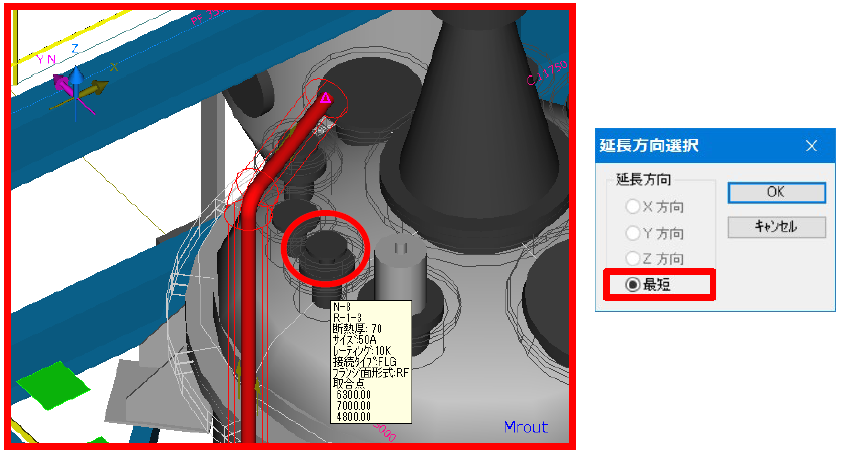

最後に R-1-3/N-8 に接続します。

画面でマウス右クリックからこちらのメニューをクリックします。

延長の青いラインが消えました。

ここで、接続したいノズルをクリックします。

N-8 ノズルをクリックしますと、延長方向選択ダイアログが表示されます。

こちらと同じ設定になっているか確認します。

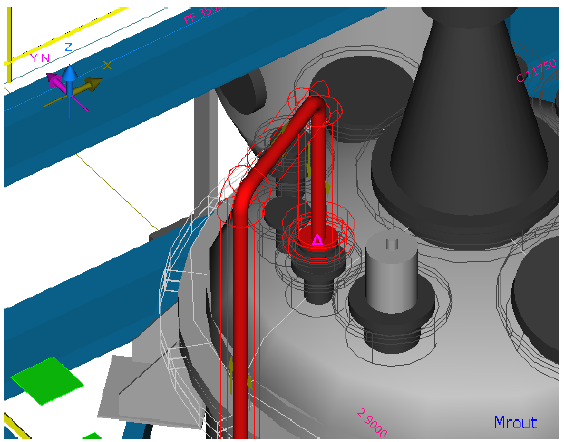

OKをクリックするとノズルに配管が接続されます。

機器 R-1-3 N-8 に配管が接続されました。

機器 T-1001 N-3 付近に画面を移動します。

バイパスラインを追加します。(こちらは作成された画面イメージです)ラインのレベルは BOP.1400 とします。

分岐を作成したい配管を二次選択

マウス右クリックメニューから分岐。

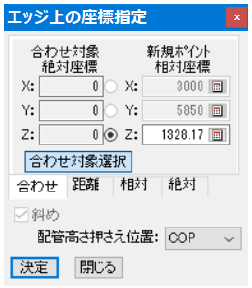

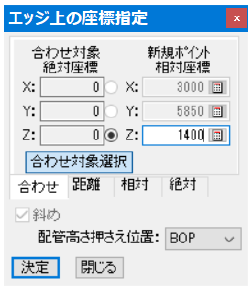

エッジ上の座標指定(分岐の始点)が表示されます。

配管高さ押さえ位置:COPからBOPに設定します。

Z:1400に設定します。

[決定]をクリックします。

ポイントの追加ダイアログが表示されますので相対タブに切り替えます。

X:に-500を入力します。

設定したら[決定]をクリックします。

ラインプロパティを設定します。

ラインNo.を - (マイナス)No.にすると、メインラインと同じスプール図番が自動設定されます。メインラインの付属とイメージしてください。

マイナスラインNo.は、バイパス、ドレン、温度計などに使います。

ラインNo.を持たない(母管に付属するライン)の場合はラインNo.に「-1」を入力します。自動で空いているマイナスラインを設定します。

常に「-1」を入力すると考えてください。

保存時に母管と同じスプール連番に変更され保存します。

設定に問題がなければ、[OK]をクリックしてください。

最後にマウス右クリックより接続(終点)で接続します。延長方向選択では、”最短”を選択されていれば、OKをクリックします。

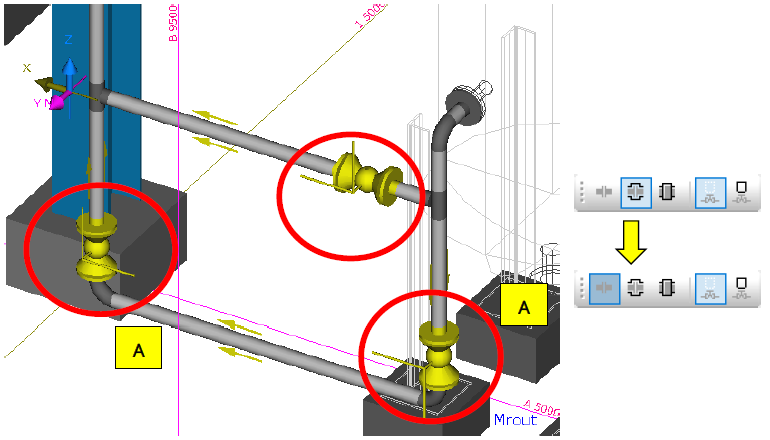

こちらは、バイパスラインの入力が完了した画面です。

一般弁のボール弁を入力します。ハンドル方向もしてください(北方向)。A箇所はエルボへ直付、それ以外は任意の位置に配置します。画面はイメージです。

A のボール弁はアクチュエータ方向も設定します。

1:流れ方向に対し右90度 です。

断熱を非表示にします

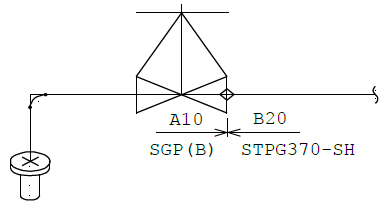

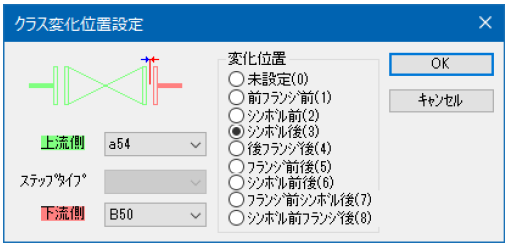

クラス変更

配管の途中部品で材質を変更する場合に使います。(材料費の削減、圧力の変化、ネジ穴が合わない、内部流体の変化、外気象条件、etc…)

注意

- 両方のクラスが必要。PMSの設定が必要です。

- どこでクラス変更するか決めます。

- ×(追跡始点)がどこにあるか確認します。

- 8種の中から変化位置を指定します。

- ガスケットは相フランジ側のクラスで集計。

クラス変更したところに必ず◇がつきます。表示は配管を単線表示してください。

配管を一次選択後、プロパティウィンドウでクラスが変わっていることを確認できます。詳細は、Help Manual『 EYEPIPE 3Dモデル入力 配管,ダクト』【クラス変更】をご覧ください。

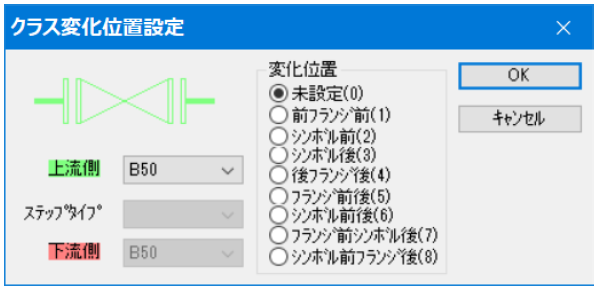

バイパスライン中のボール弁を二次選択してください。

マウス右クリックから[クラス変更]を選択します。

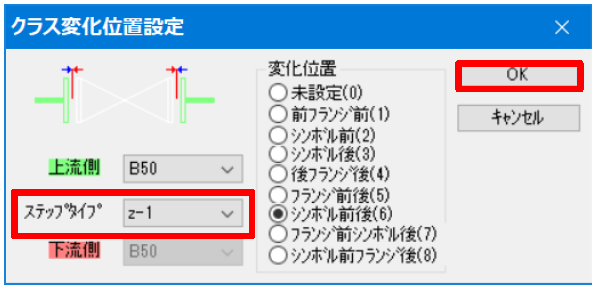

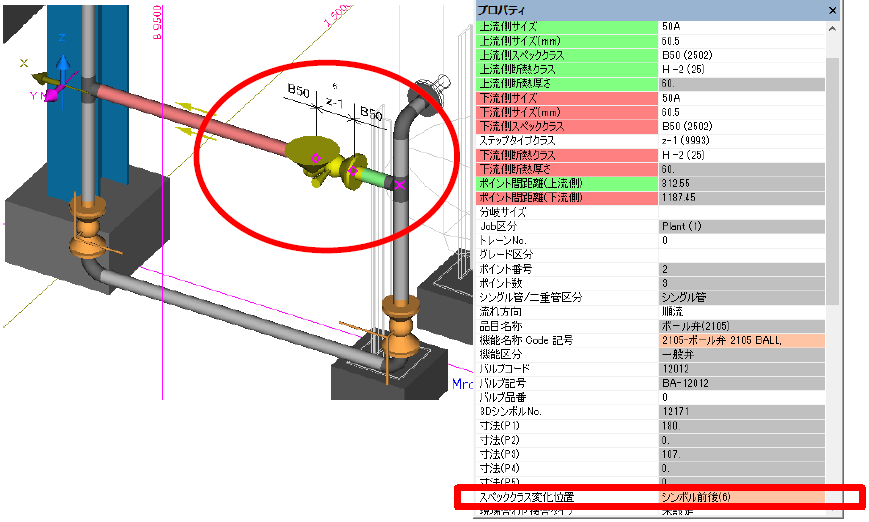

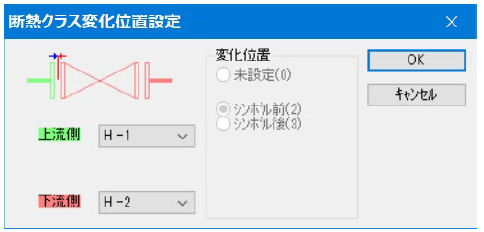

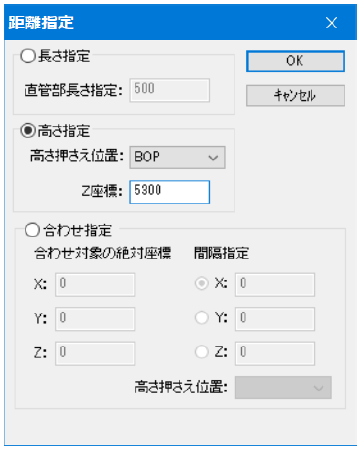

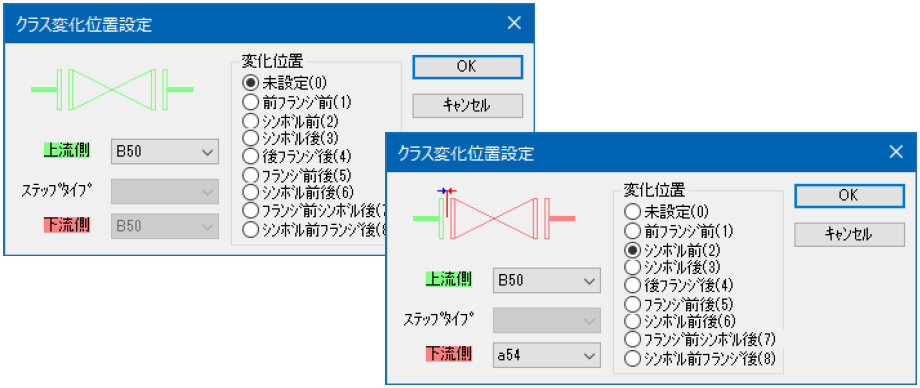

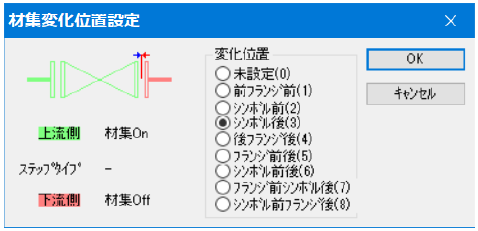

クラス変化位置設定ダイアログが表示されます。

クラス変化位置設定ダイアログで、変化位置とスペックを設定し、[OK]をクリックしてください。

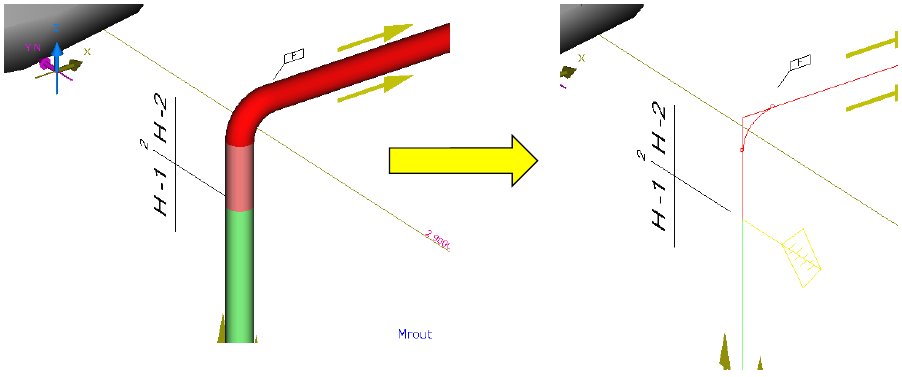

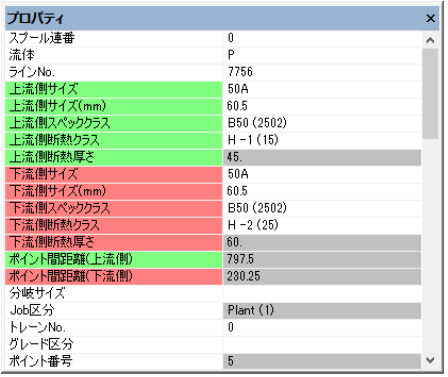

ステップタイプクラスとは、変化位置が2箇所のとき中間位置になる部品のクラスのことです。下図のように、ボール弁の形状が変わりました。

クラス変更により、ボール弁がギヤタイプボール弁に変わります。ギヤタイプの部品のハンドル方向を設定する場合は、ハンドル方向とアクチュエータ方向で設定します。アクチュエータ方向の関係は下図の通りです。(スプール図の表示)

流れ方向に対し右90度

流れ方向に対し左90度

流れ方向に対し0度(同じ)

流れ方向に対し180度(逆)

ギヤタイプボール弁のアクチュエータ方向を変更してみましょう。

プロパティウィンドウでアクチュエータ方向を設定します。

変更が完了したら、右クリックし[移動]を選択し[ポイントの移動]ダイアログボックスを表示します。[距離]タブを選び、右上の数値ボックスに「250」と入力し、[決定]をクリックしてください。

入力 3

下図部分に組フランジを入力してください。

継手類で、組フランジ接続をクリックしてください

TEEに直付してください。

下図部分に組フランジを入力してください。

継手類より組フランジ接続をクリックします。

ポイントの移動はこちらの設定にしてください。

二次選択されている配管の高さを修正します。

こちらの画面の通り配管を二次選択してください。

マウス右クリックメニューより、移動を選択します。

エッジの移動ダイアログが表示されます。

タブ切替で絶対をクリックしてください。下図のように設定します。

設定したら[決定]をクリックします。

配管が移動されました。

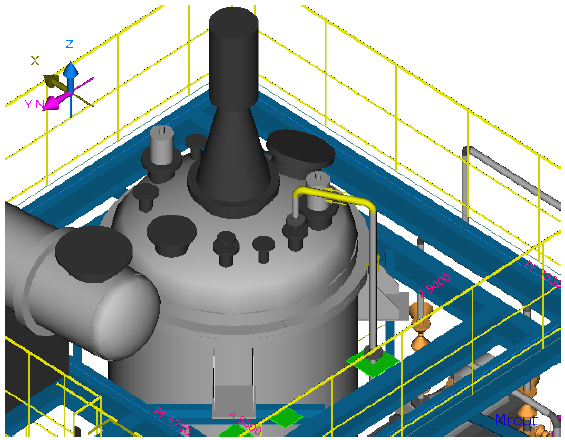

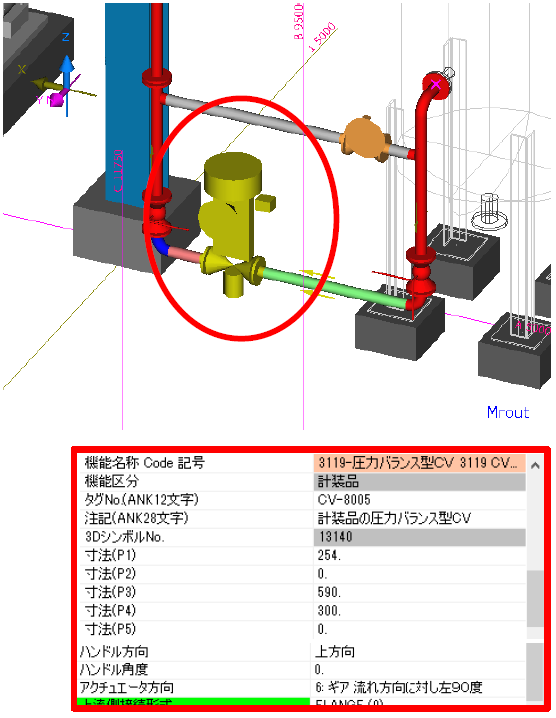

下図のように計装品の3119-圧力バランス型CV タグNo. CV-8005を入力します。

部品情報も設定してください。

こちらは設定が完了した画面です。

プロパティの情報を設定してください。

エルボから300の位置に移動します。

下図のようにドレンを追加します。

赤枠を確認して設定します。

ボール弁のアクチュエータ方向は「1: 流れ方向に対し右90度」に設定してください。

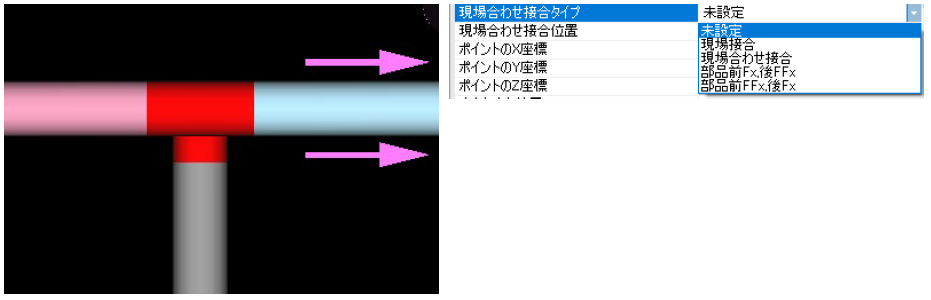

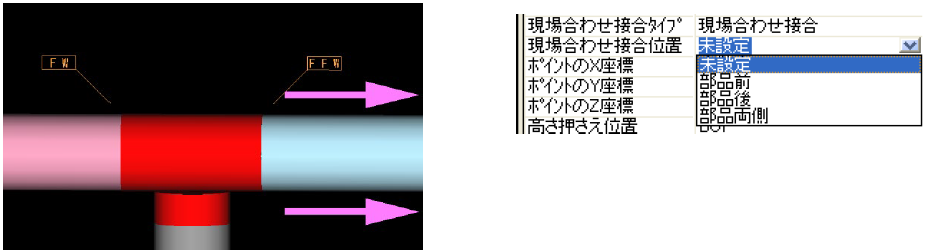

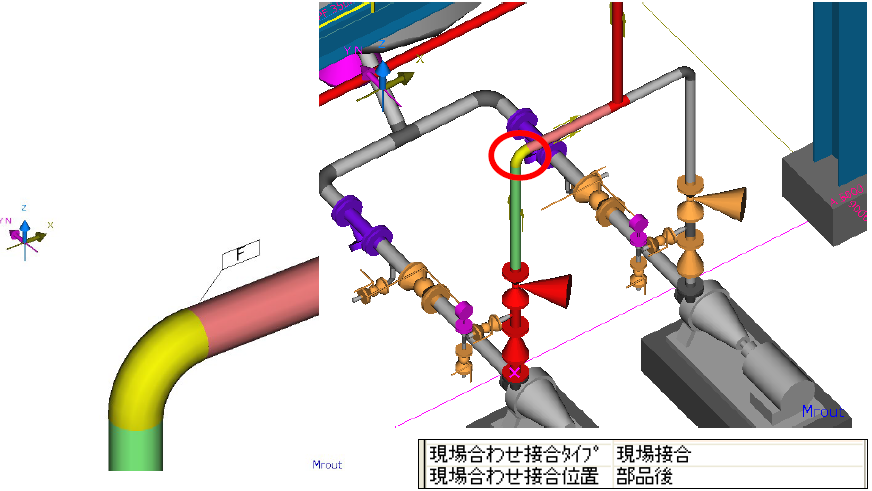

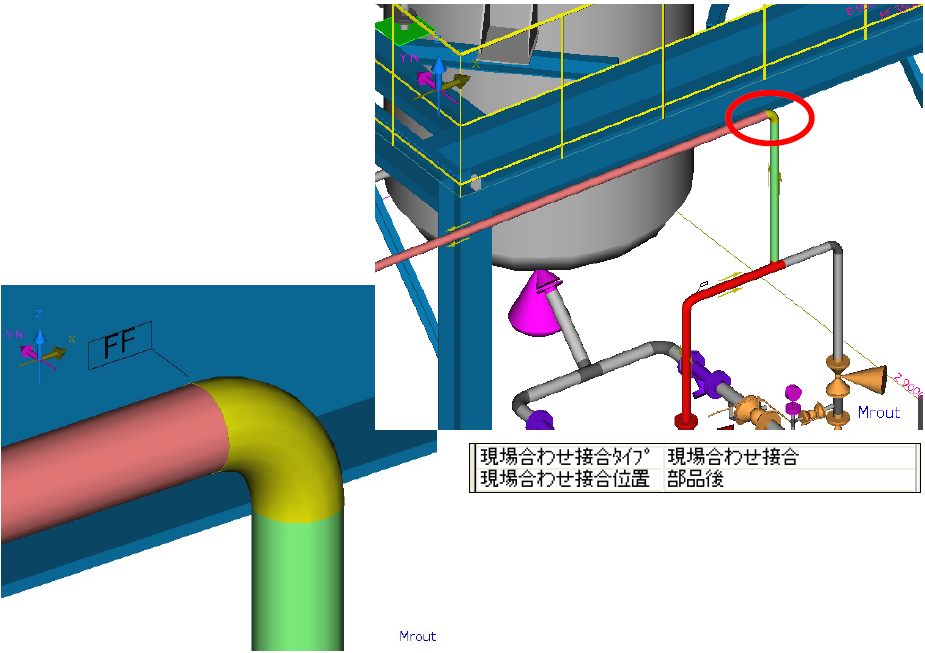

現場接合/現場合わせ接合

現場接合(FW)、現場合わせ接合(現場余長代付き)FFW表示が可能です。

-

① 現場合わせ接合を設定する部品をクリックし、二次選択状態にします。

-

② プロパティウインドウの[現場合わせ接合タイプ]から「現場接合」または「現場合わせ接合」を選択します。

-

③ 現場合わせ接合位置から[部品前]、[部品後]または[部品両側]を選択します。

部品前FW,後FFW・部品両側の表示例です。

実際に設定した場合、[F]または[FF]と表示されます。テキストのように[FW]や[FFW]と表示させるには、CNST(システム制御定数)S108で設定可能です。スプール図での現合マーク表示設定についてはHelp Manualを参照してください。

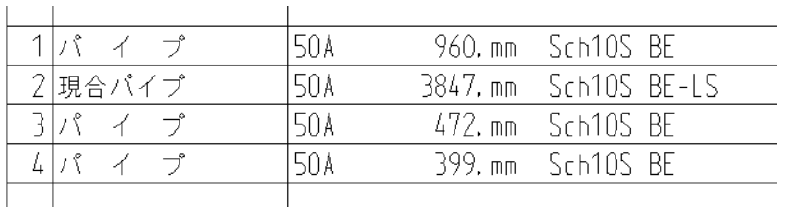

こちらは現場合わせ溶接を設定したスプール図の例です。

余長のデフォルトは未設定0mmです。定義したい場合は設定が必要です。今回は設定していません。

CNST(システム制御定数) D045で現合部の切断パイプ長の余長設定が可能です。スプール図での現合マーク表示設定についてはHelp Manualを参照してください。

PIPE材質Code(From To)、サイズCode(From To)、クラスCodeで設定が可能です。

クラスCodeの設定が0の場合材質とサイズで判定します。

下図のようにエルボにそれぞれ設定してください。配管は50A-P-B50(SUS304)-7756 (H 060)です。

同じく、TEEの上にあるエルボにも設定します。

断熱クラス変更

配管途中での断熱仕様変更は断熱変更(INSC:8024)を機能コード呼び出しで入力します。

断熱クラス変化位置設定ダイアログが現れます。

断熱クラス変更マークは配管がシェーディング表示ではなく、単線表示にするとシンボルが表示され、二次選択が可能になります。

INSC入力後の上流側/下流側の断熱クラスはプロパティで変更可能です。

INSCを選択すると「断熱クラス変化位置」プロパティが表示されるのでプロパティ右側にあるボタンをクリックすると断熱クラス変化位置設定ダイアログが現れ変更可能です。

50A-P-B50(SUS304)-7756 (H 060)と50A-P-B50(SUS304)-7777 (H 060)の配管を単線表示にして、配管付属品の断熱クラス変更を入力してください。

ポイントの移動位置は以下を参照してください。

特殊ラインの入力例(一般配管→サニタリ配管→一般配管)

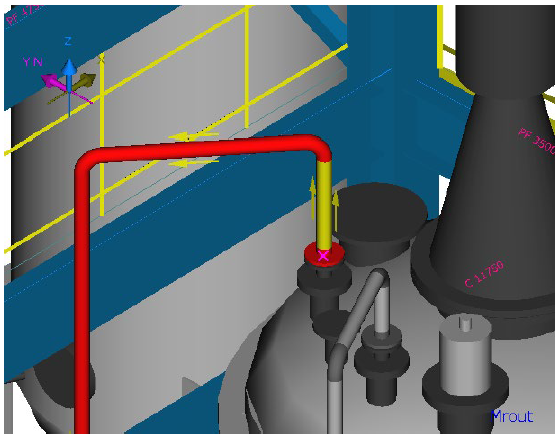

特殊ラインを入力します。R-1-3/N-10から配管を作成します。

ラインの情報を設定します。

距離指定ダイアログが表示されます。

高さ指定より画面の通り設定して[OK]をクリックします。

配管ルートはこちらを参照してください。終点Z座標は COP+1000となります

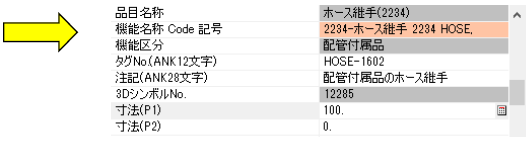

配管付属品のホース継手を入力してください。

終点に配管付属品のホース継手を入力してください。

ホース継手の設定はこちらのプロパティと同じように寸法(P1)を100に設定してください。

この部分にノズル直付けで一般弁のボール弁を入力してください。

ボール弁のハンドル角度を45に変更します。(プロパティ欄で)

アクチュエータ方向も設定します。

1:流れ方向に対し右90度 です。

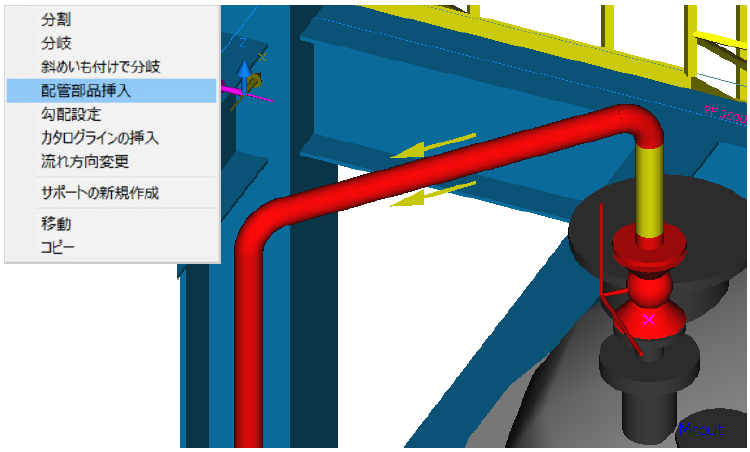

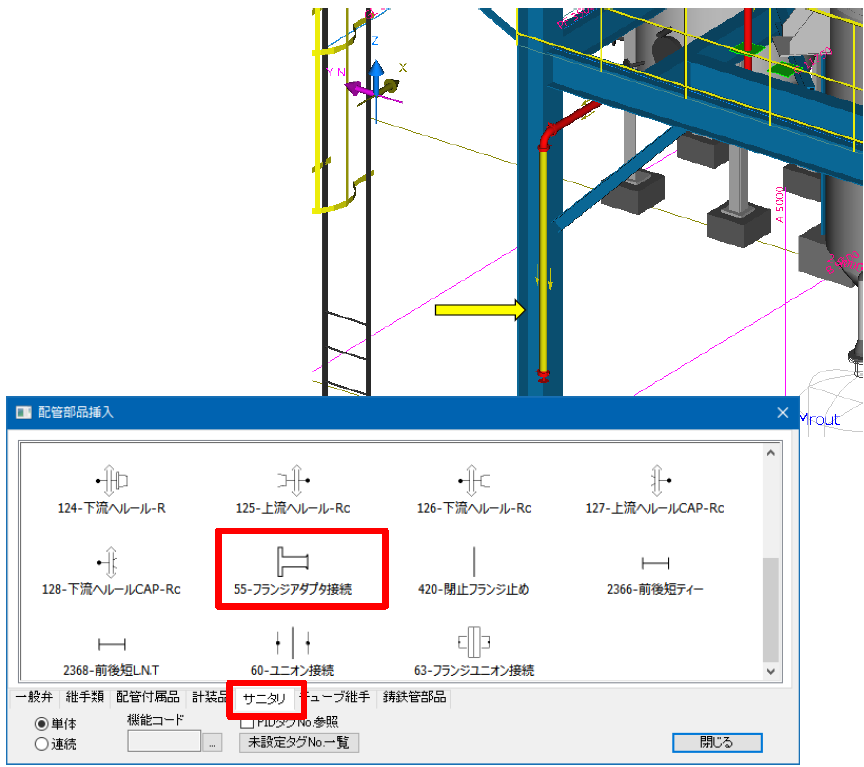

ボール弁の上にフランジアダプタを入力します。こちらの画面と同じく配管を二次選択します。

こちらの画面と同じく配管を二次選択します。

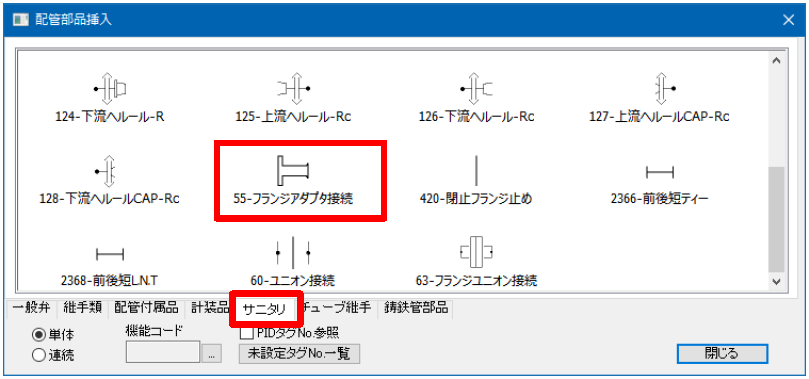

配管部品挿入します。

->タブでサニタリを選択

->「55-フランジアダプタ接続」を入力

配管部品挿入ダイアログは使用頻度が高い部品を登録しています。一覧にない部品は機能Codeで入力してください。

配置するとクラス変化位置設定画面が表示されます。こちらと同じく設定してください。

メッセージが表示されます。[OK]をクリックしてください。継手がへールール部品に変更されました。

偏心シンボル設定が表示されます。サイズ設定は不要です。[OK]をクリックします。フランジアダプタをボール弁に直付します。[直付]をクリックします。

ハンドル角度を45に設定してください。

こちらにもフランジアダプタを任意の位置に入力してください。

クラス変化位置設定と偏心シンボル設定を以下の通り設定します。

サイズ変化はしません。偏芯シンボルの設定ダイアログはそのままで[OK]クリックします。

ポイントの移動ダイアログが表示されます。こちらの設定は何もしません。

[決定]をクリックしてください。

こちらのように、一般弁のボール弁を入力してください。ハンドル方向は西方向です。

アクチュエータ方向も設定します。

1:流れ方向に対し右90度 です。

入力後、ボール弁を配管付属品のホース継手に直付けして下さい。

ポイントの移動ダイアログで配管付属品のホース継手に[直付]をクリックしてください。

フランジアダプタも移動します。

こちらの画面は移動が完了した画面です。こちらと同じように設定してください。

フランジアダプタとホース継手共にハンドル方向を西方向に変更してください。

設定が完了しましたら保存ボタンを押してください。

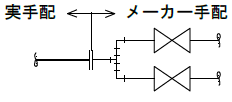

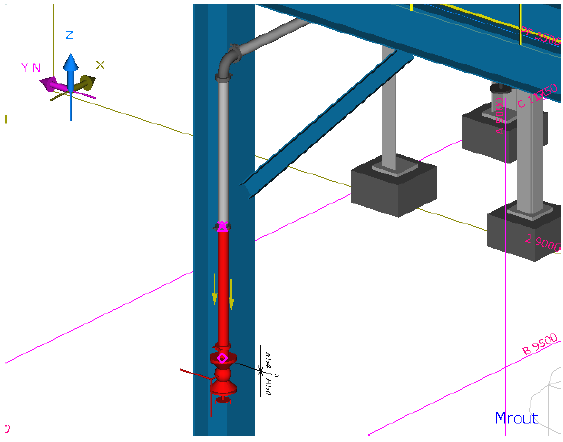

別図処理

スプール図番を分けるための操作です。この処理を行うと1ラインが2本に分かれ、それぞれ接続情報を持ちます。以下のケースで別図処理を利用します。

A 既設/新設の区分

B 手配元の区別

既設/新設の設定としては、材集ON:実線表示、既設材集OFF:細線の設定も可能です。この時は、別図処理の必要がありませんが、既設モデルの線種を変更する機能がありません。用途に合わせて設定してください。

設定はクラス変更と同じような設定画面が表示されます。こちらの[…]をクリックします。

材質変化位置設定が表示されますので、こちらで設定します。

C ポイント・パーツの制限など

- 1ラインにおけるポイントが 28 を超える場合または 60 パーツを超える場合

- スプール対話の簡易化

- 表現しにくい配管

別図は手動で行います。1ライン中のポイント数は配管ラインを一次選択、二次選択した場合のプロパティ「ポイント数」で確認します。

注意

始点(×)から終点に向かって別図処理します

1 つのシンボルで、1ヶ所しか別図処理ができません。

別図処理を間違えた場合、ラインを 1ラインに戻す必要があります。図番が決まっていない場合は、適当な図番にした後で正式図番にします。

こちらの部分を二次選択してクランプセットを入力します。

クランプセットをクリックします。

ポイント移動ダイアログの設定はこちらの通り設定してください。

設定したら[決定]をクリックしてください。

配置されました。

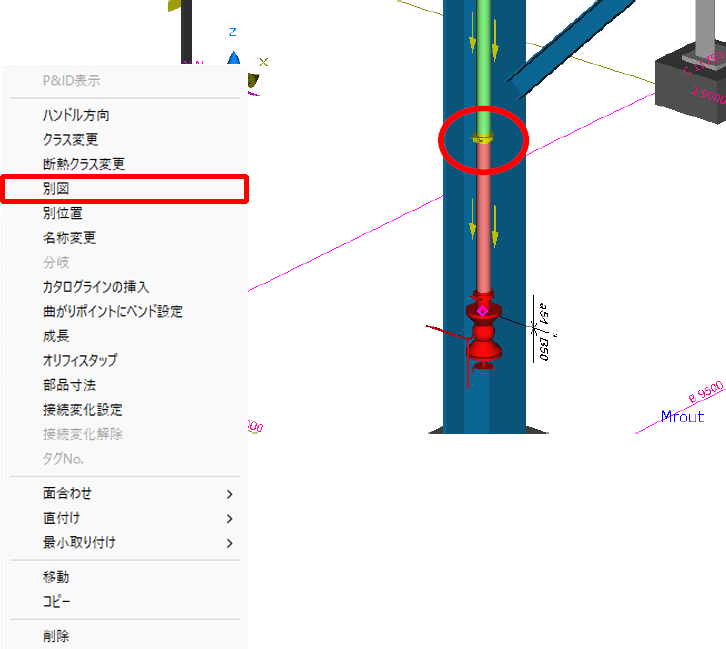

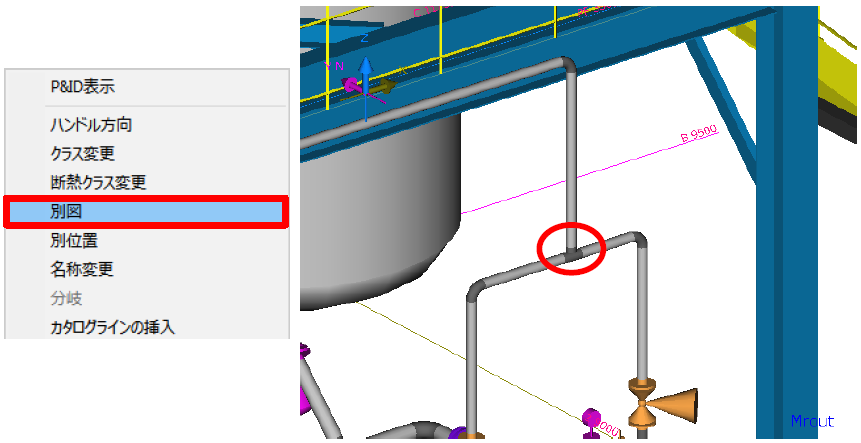

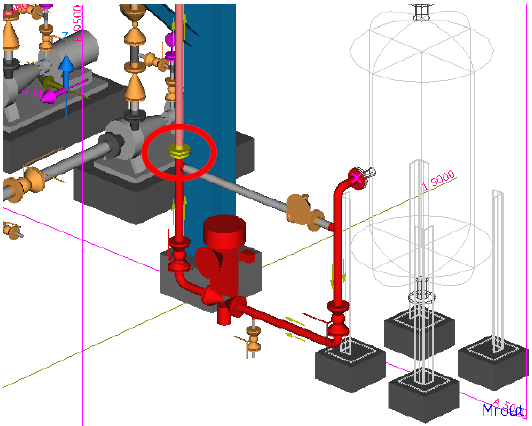

クランプセットを二次選択します。マウス右クリックから[別図]を選択します。

ダイアログで、図のように設定し、[OK]をクリックします。

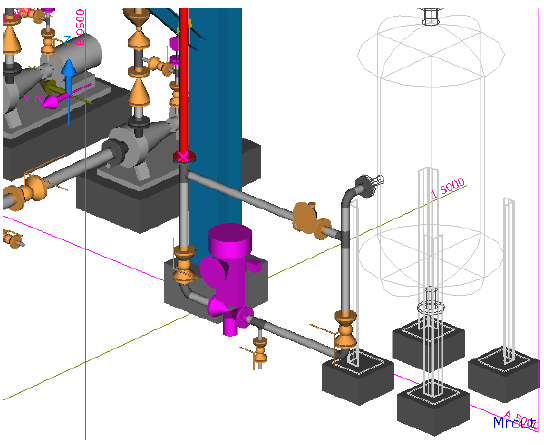

別図が完了しました。

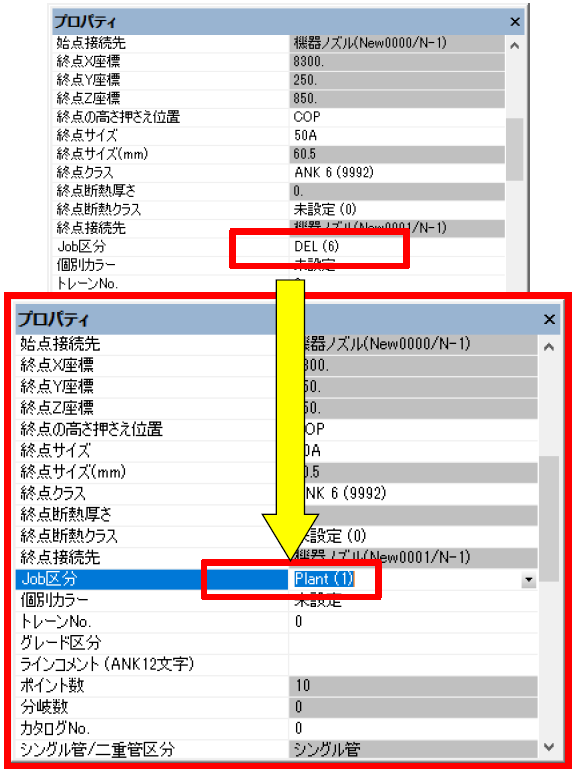

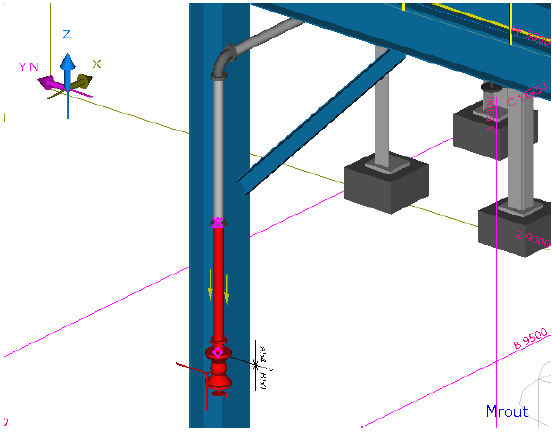

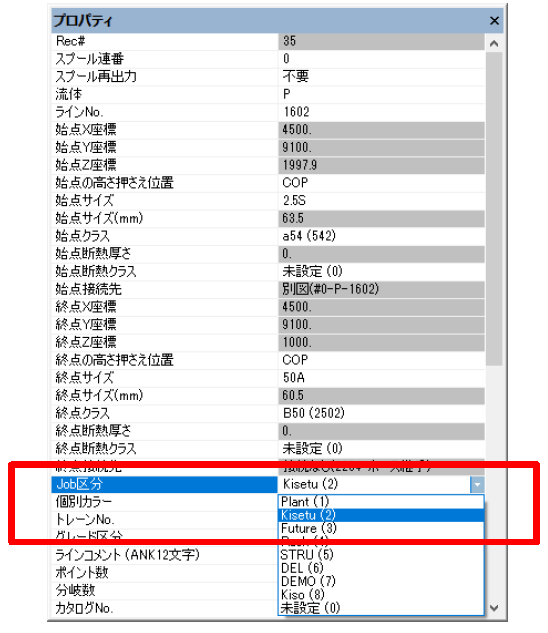

こちらの配管のJob区分を「Kisetu(2)」に変更します。

Job区分「Kisetu」は材料集計で除外させる為に設定します。

プロパティ欄にて設定してください。

画面のTEEを二次選択します。マウス右クリックから[別図]を選択します。

ダイアログで、図のように設定し、[OK]をクリックします。

別図が完了しました。

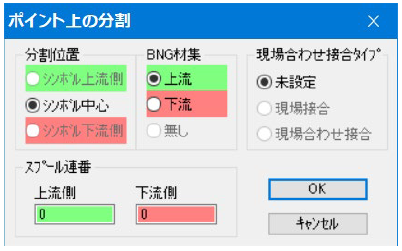

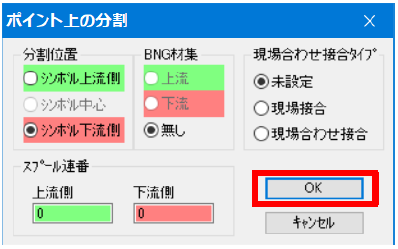

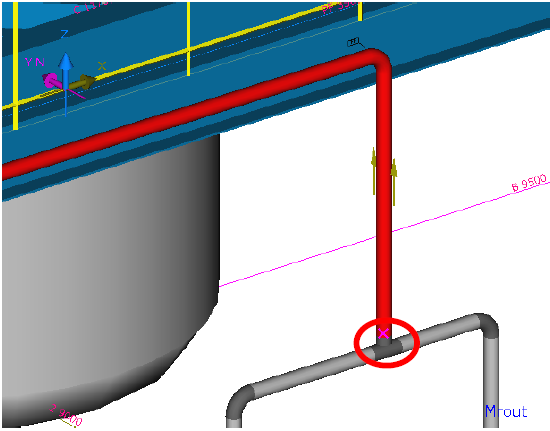

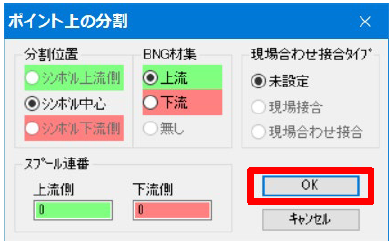

こちらの配管のフランジを二次選択して(流体:WD、ラインNo.:1601)別図処理を行って下さい。

ポイント上の分割はこちらの設定をしてください。

設定したらOKをクリックしてください。

こちらは別図が完了した画面です。

保存ボタンを押してください。

二重管

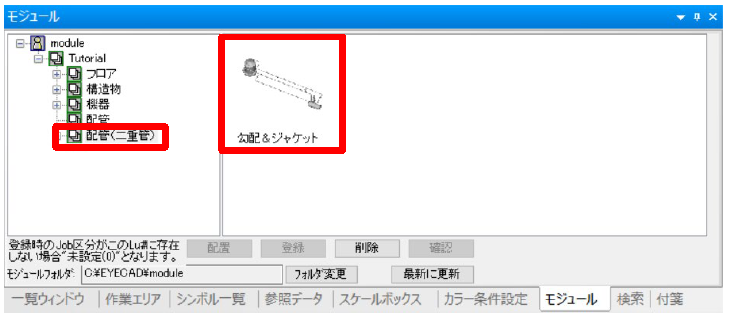

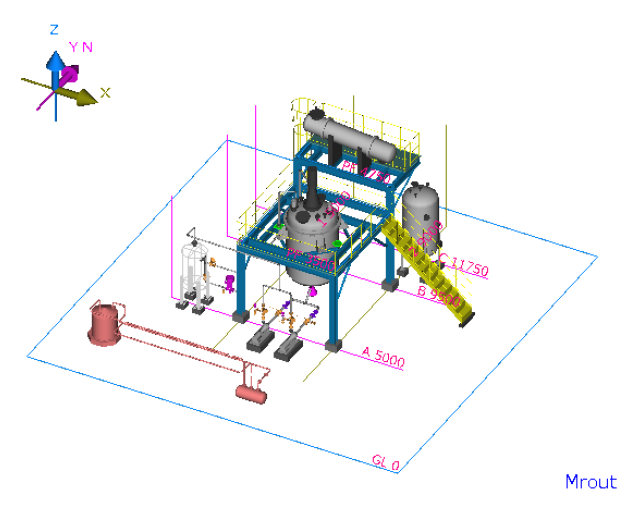

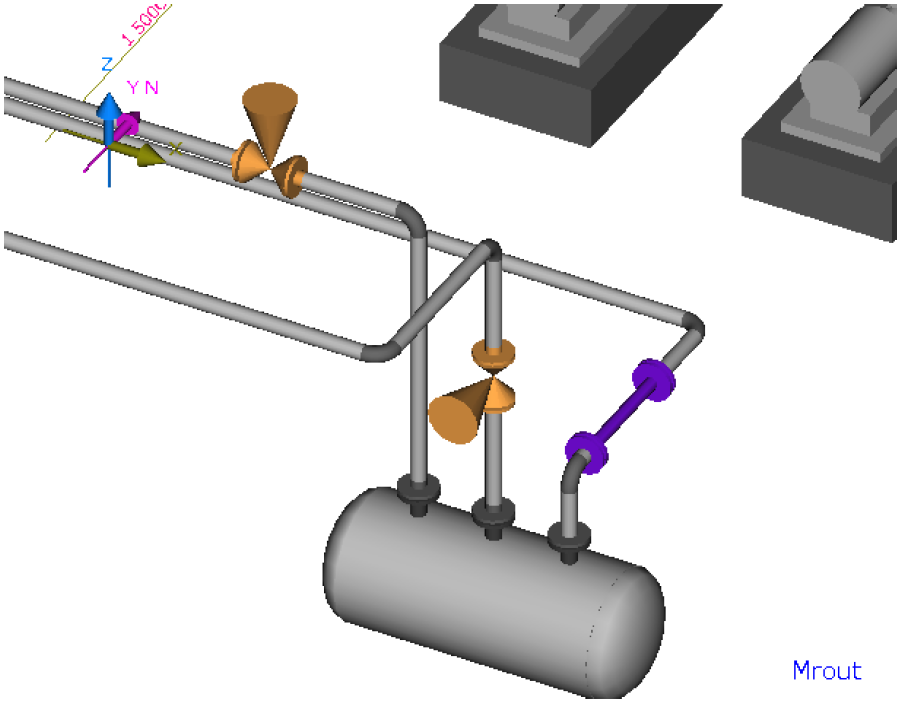

モジュールに登録されている「勾配&ジャケット」を配置します。

画面と同じように選択した後、[配置]をクリックしてください。

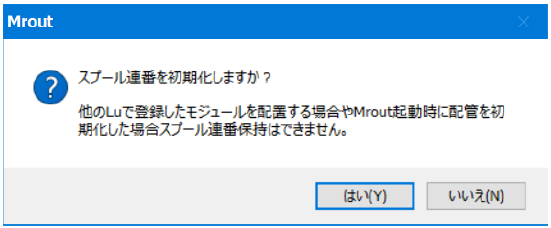

配置時にスプール連番を初期化しますか?と表示されます。[はい(Y)]を押してください。

モデルの移動ダイアログではそのまま何もしないで、[決定]を押してください。

配置されました

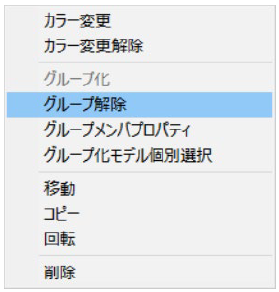

配置後にマウス右クリックメニューより、グループ解除を行って下さい。

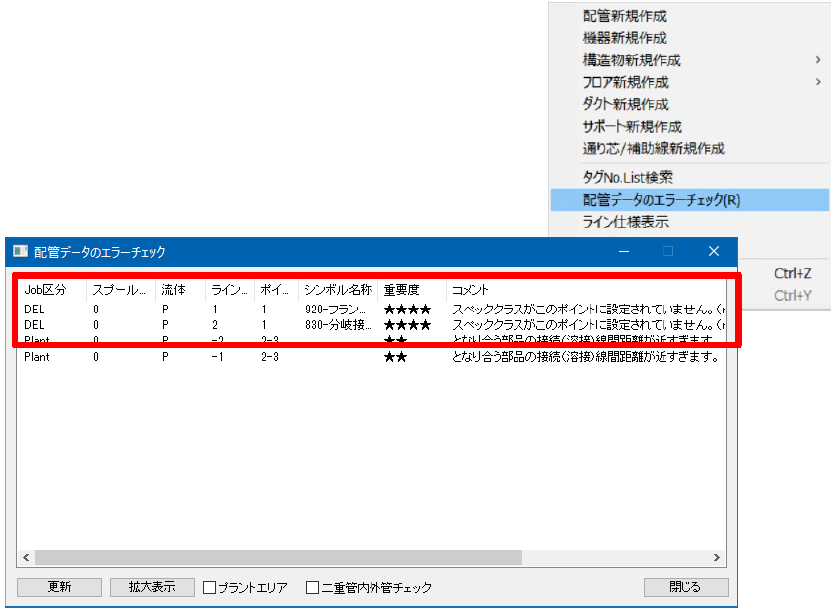

モジュール内で使用されている配管クラスが未登録のため配管エラーが発生しています。

モデリング画面でモデルを何も選択していない状態で、マウス右クリックメニューより、”配管データのエラーチェック(R)”を選択します。

画面が表示されます。

モジュールに保存されている配管を使用する場合は、モジュールモデルのPMSおよびD.B.が一致するデータを使用する必要があります。注意してください。

プラント属性定義(EYESPEC)よりPMSを追加します。「j999」に登録されている「B55j」を「j01」として追加して下さい。

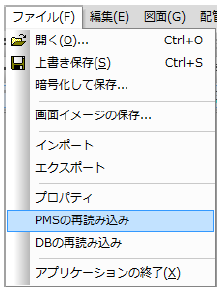

PMSやD.B.が一致しないモデルを起動したままPMSの変更やD.B.の変更を行った場合はモデルを再起動する、または、3Dモデル入力( Mrout )でメニューの[ファイル(F)]から[PMSの再読み込み]または[DBの再読み込み]を実行して下さい。

プラント属性定義(EYESPEC)で追加したPMS「B55j」が選択可能になります。こちらの画面は、3Dモデル入力( Mrout )でメニューの[ファイル(F)]から[PMSの再読み込み]または[DBの再読み込み]を実行したあとの結果を表示しています。

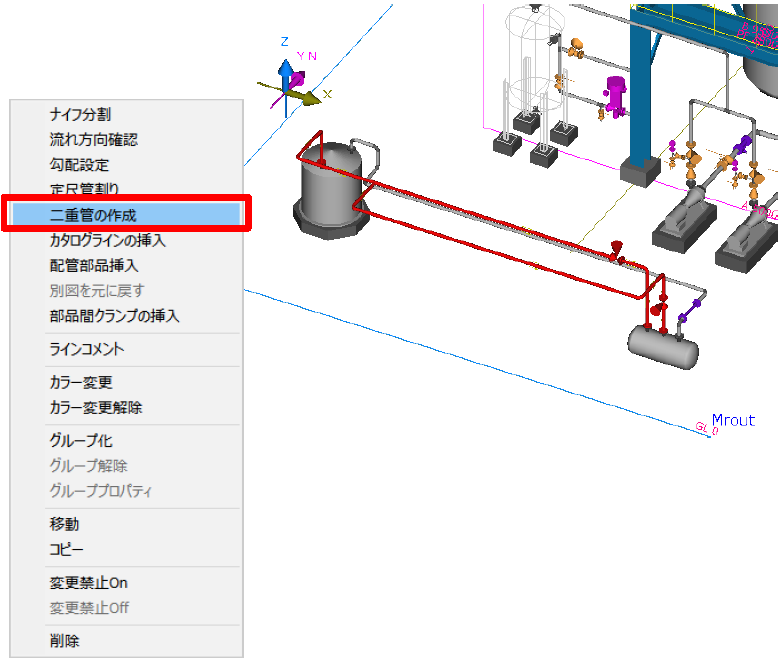

画面の通り配管を複数選択してください。

マウス右クリックメニューより、[二重管の作成]を選択してください。

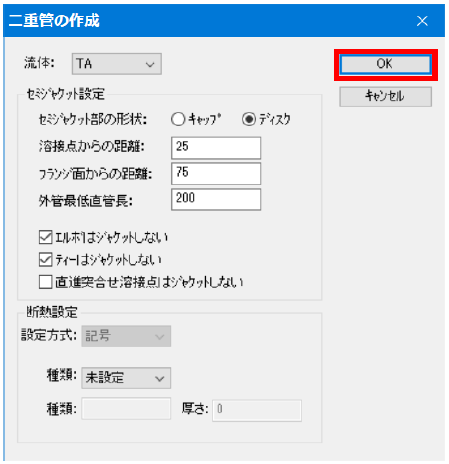

二重管の作成ダイアログが表示されます。

設定後、[OK]で作成されます。二重管の詳細につきましてはHelp Manual「12-15-1-1」以降をご覧ください。

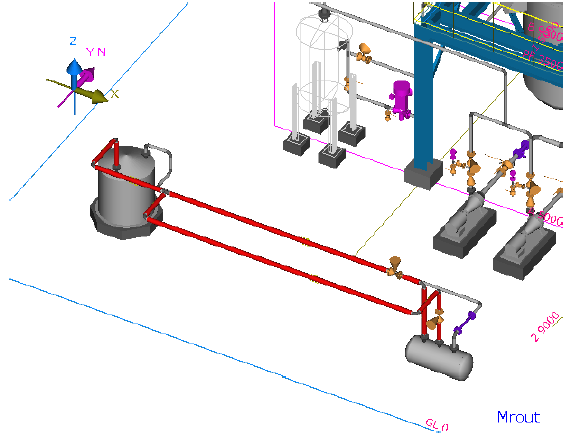

二重管の外管が作成されました。

内管より、自動で外管を作成します。内外管サイズ組合せコード(JOST)で管理しており、DB化されています。管理しているFileは、CNST(システム制御定数) D006~D008です。二重管の配管クラスに設定してあります。

詳しくはHelp Manualを参照してください。

外管のバイパス管は手入力してください。なお、本チュートリアルでは入力しません。作業を省略します。

勾配配管の設定

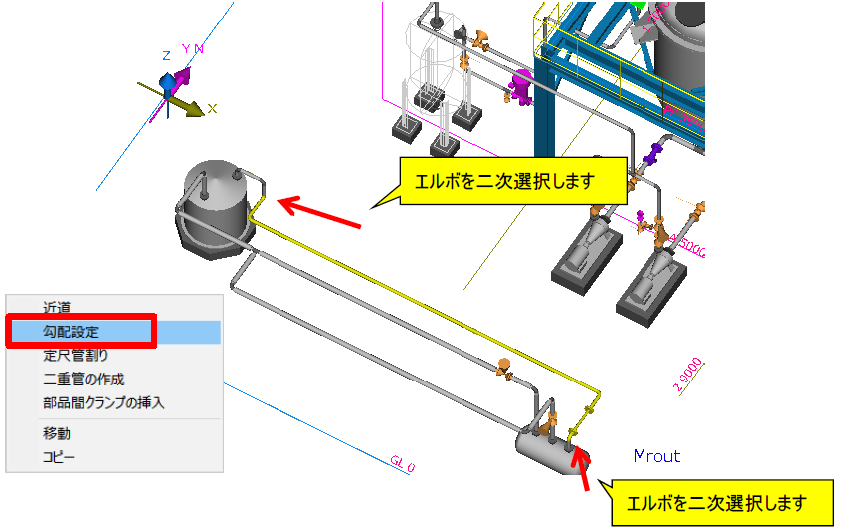

勾配をつけたい配管ラインを一次選択し、下図のようにShiftキーを使用して勾配を設定したい範囲を選択します。次にマウス右クリックより[勾配設定]を選択します。こちらは設定方法のサンプルです。

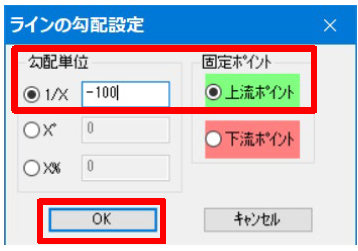

ラインの勾配設定ダイアログが表示されます。

「勾配単位」および「固定ポイント」を設定します。今回は下図のように設定して[OK]をクリックで勾配設定が完了します。

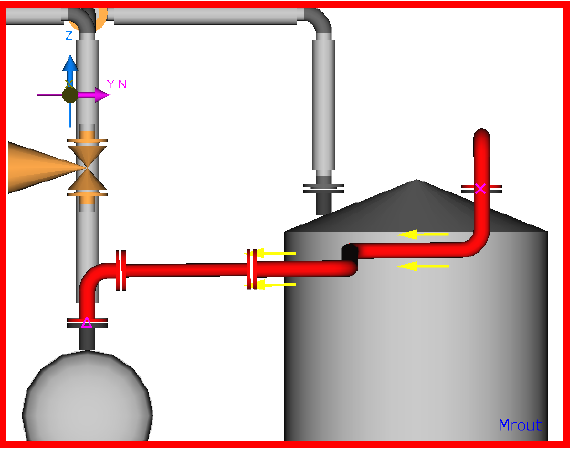

こちらのボタンをクリックすると、勾配結果が分かりやすくなります。

===== ポイント ======

-

① 勾配のついているラインを平らにするときは、[ラインの勾配設定]ダイアログを開き、勾配単位に「0」を設定してください。

-

② 勾配を付けようとする部分に分岐ラインがある場合、分岐方向が垂直上向き、または垂直下向きであれば接続が保たれます。それ以外では接続が解除されます。

-

③ 配管全体に勾配を設定する場合は一次選択状態で勾配を設定します。

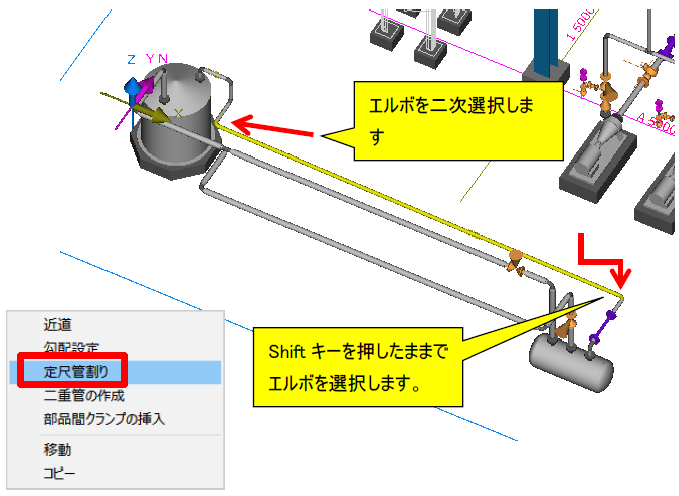

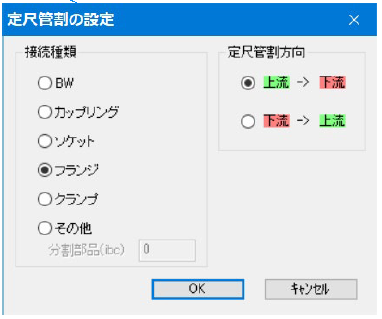

定尺管割り

パイプ長を定尺長に、BW、ソケット、カップリング、フランジ(機能名称はFLGS)等を自動的に発生させる機能です。定尺長は、CNST(システム制御定数) D067、D068で設定します。

「定尺管割り」を実施する配管ラインを一次選択し、範囲を二次選択、マウス右クリックで [定尺管割り]を選択します。(画面イメージです。実際の画面とは異なります。)

下図のように設定後、[OK]をクリックすると、選択したフランジが発生します。

設定が完了した画面です。

Job区分を変更します。(DEL(6) → Plant(1)に変更)