1008 配管・計装ラインの編集

概要

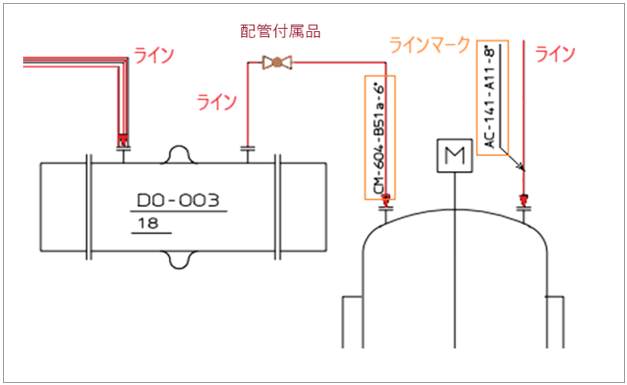

配管・計装ラインは機器間や機器-ライン間を結ぶ線分とその文字記号(ラインマークなど)で構成されます。

一般弁、配管付属品、計装品、機能シンボルはライン上以外にも配置可能です。また、後からラインを接続することができます。

ライン上にサイズ変化部品(機能シンボル)を入力すると、部品前後のパイプランのサイズを設定できます。

ラインの用語

配管ライン・計装ラインの作図で使用する用語について説明します。

-

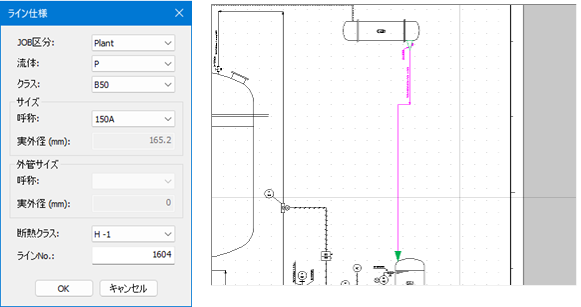

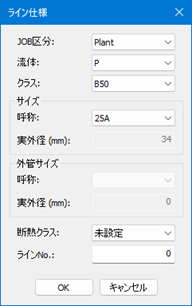

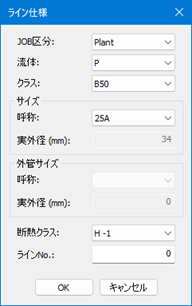

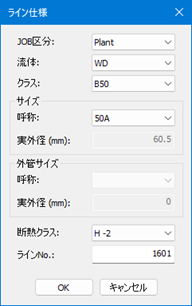

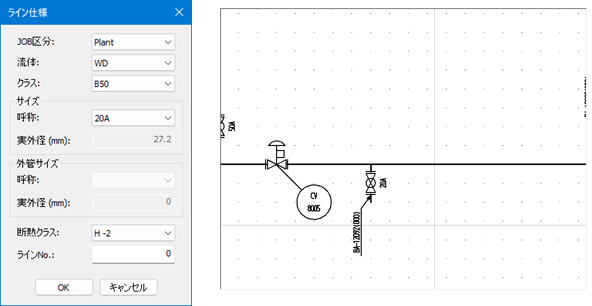

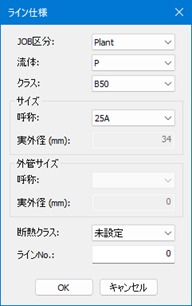

ライン仕様

ラインには、流体、クラス、サイズ、断熱クラス、ラインNo.、JOB区分などの属性があり、これらの属性のことを「ライン仕様」と呼びます。

-

ラインマーク

ライン仕様を表す文字列のことです。プラント属性で各項目の表示/非表示や表示順などを定義できます。

ラインマークは表記位置や引き出し位置などを指定できます。指定しない場合は表示されません。 -

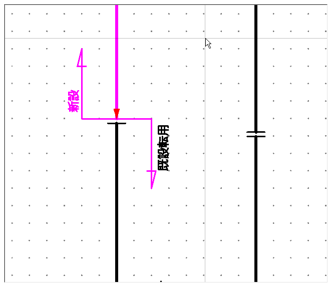

ライン入力モード(成長モード)

ラインは(ラインに接続する)機器シンボルの接続ポイントや、画面上をクリックしたポイントを連続した線でつなげていきます。

終了するまでポイントを連続して追加するモードをライン入力モード(成長モード)と呼びます。

ライン入力モードのときに画面上の何もないところをクリックすると、そこを始点とし、機器をクリックするとノズルを作成します。ノズル始点やラインをクリックすると分岐始点となります。 -

ラインエッジ

配管ラインや計装ラインの直線部分を「ラインエッジ」と呼びます。

ラインエッジには一般弁、配管付属品、計装品、機能シンボルを挿入することができます。

配管ラインの編集

ライン入力モード(成長モード)で配管ラインを設定します。

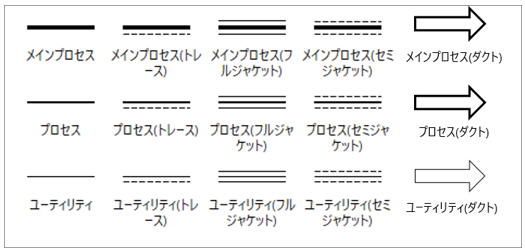

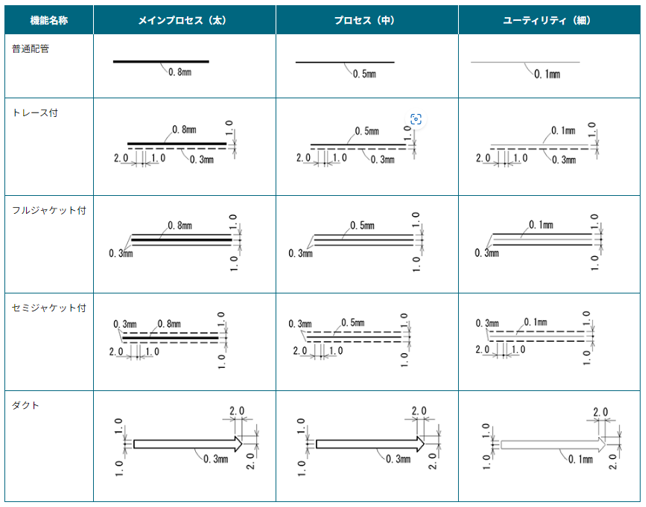

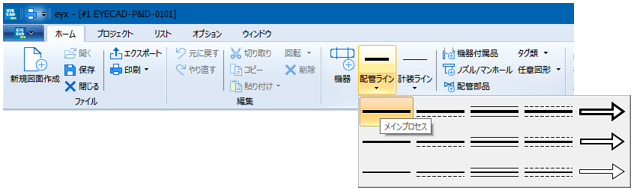

配管ラインタイプ

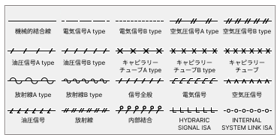

配管ラインには以下のタイプが用意されています。

タイプによりラインの表示が変わります。ラインタイプのデフォルトは「メインプロセス」です。配置済みのラインを選択して、プロパティからラインタイプを切り替えることもできます。

参考

-

各ラインタイプごとに設定される線の太さや、破線ピッチ等については、こちらを参照してください。

配管ラインの新規作成

-

ホームタブまたは[新規作成]メニューの[配管ライン]の中からラインタイプをクリックします。画面左下のステータスバーに「始点となるオブジェクトをクリックしてください」と表示されます。

始点をクリックすると、始点に指定した位置により以下のような動作になります。

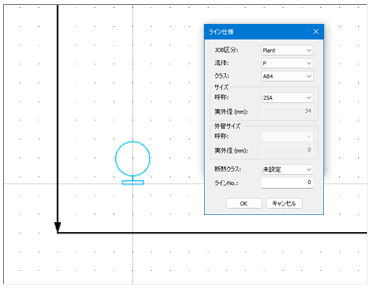

始点の指定位置 クリック後の動作 機器 [ライン仕様]ダイアログが表示されます。

ライン クリックした位置をライン分岐始点(ライン接続あり)として[ライン仕様]ダイアログが表示されます。

配管付属品 ラインが接続可能な場合

その位置をライン始点(ライン接続あり)として[ライン仕様]ダイアログが表示されます。

ライン接続ができない場合

「このシンボルはラインと接続できません」と警告が表示されます。成長モードは継続します。接続できる位置をクリックしてください。

オブジェクト以外 その位置をライン始点(ライン接続なし)として[ライン仕様]ダイアログが表示されます。

-

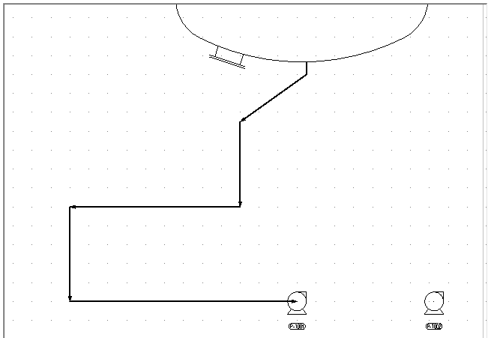

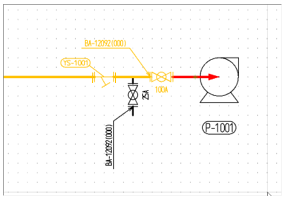

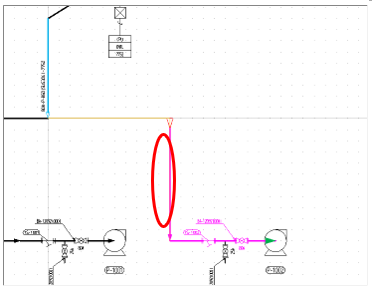

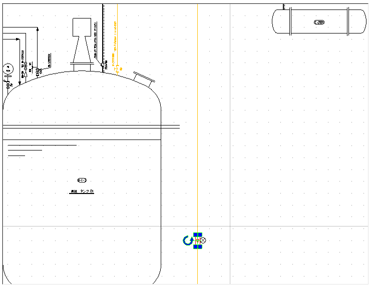

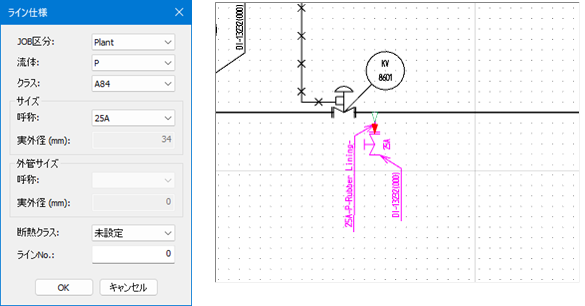

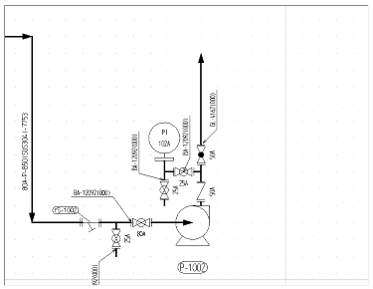

R-1-3に下部に配管を入力します。

メインプロセスを選択してから機器R-1-3の機器の下部分をクリックします。

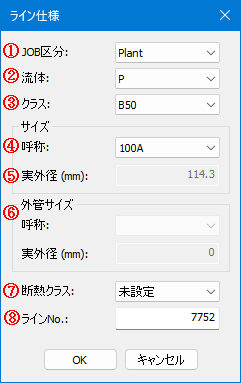

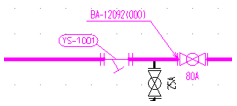

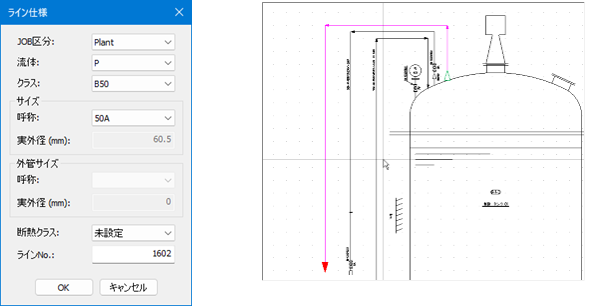

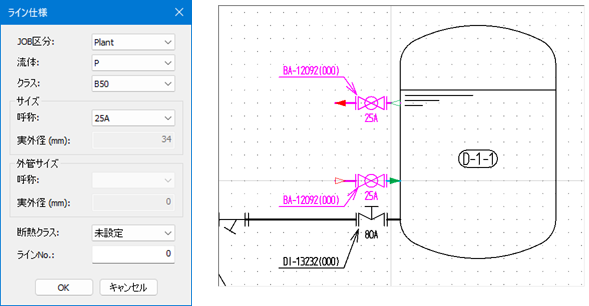

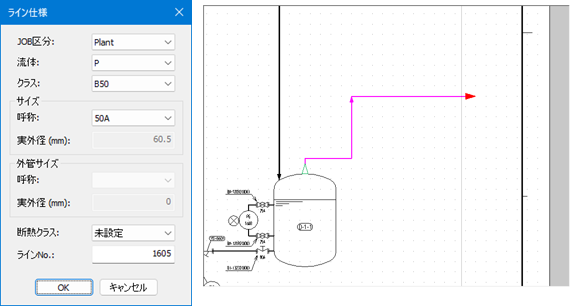

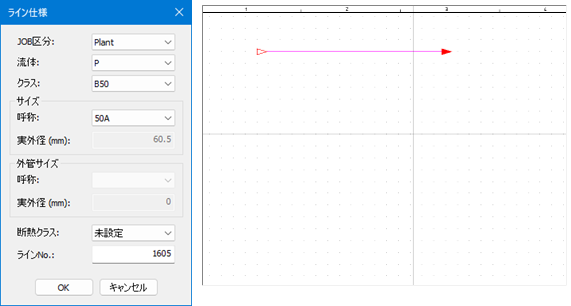

ライン仕様設定画面が表示されます。

①JOB区分を選択します。PlantのままでOKです。

②流体を設定します。PのままでOKです。

③クラスを設定します。「B50」を選んでください。

④サイズ:呼称を選択します。「100A」を選んでください。

⑤サイズ:実外径(mm)はサイズ:呼称を設定しているので今回は設定不要です。

⑥外管サイズ:二重管ではないため設定不要です。

⑦断熱クラスを設定します。「未設定」を選んでください。

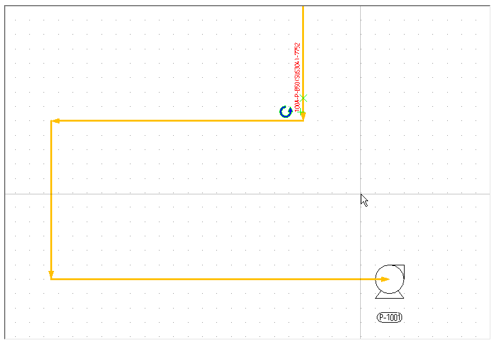

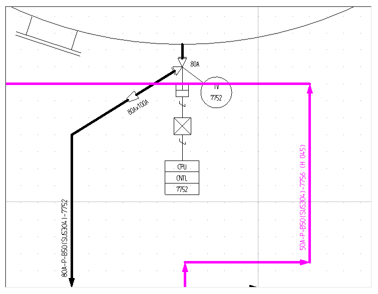

⑧ラインNo.を入力します。今回は「7752」を入力してください。

自動付番設定が有効のときは、既存ラインNo.と重複しないように採番します。

-

設定が完了しましたら、[OK]をクリックします。

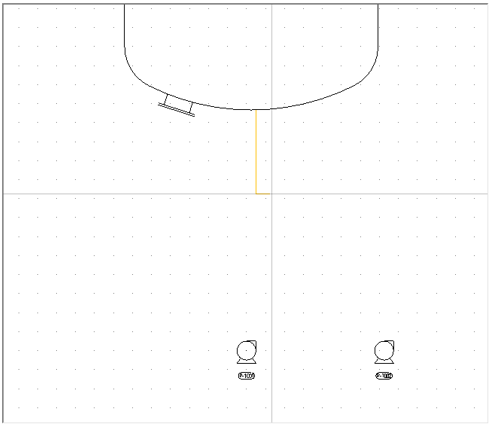

画面左下のステータスバーに「パイプラインの次点をクリックしてください」と表示されます。

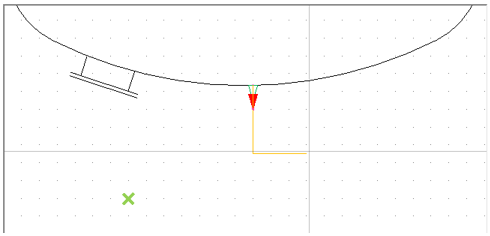

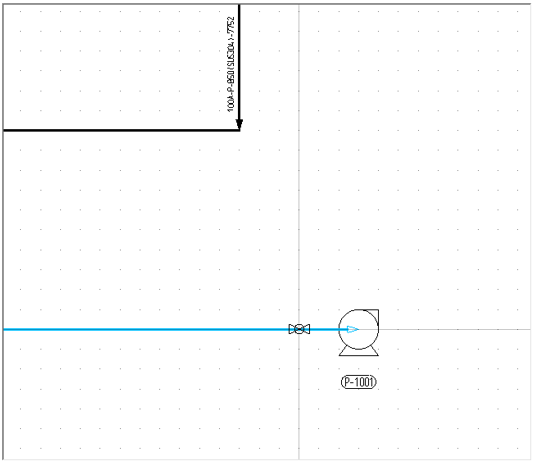

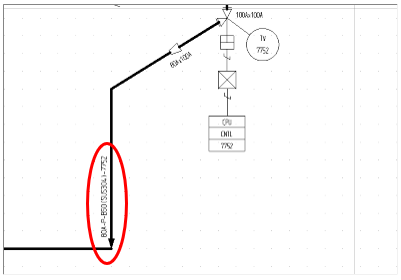

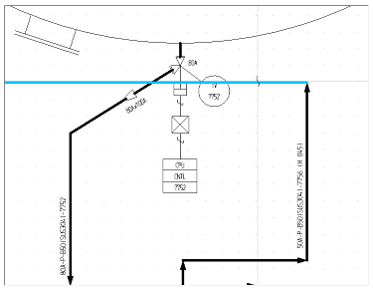

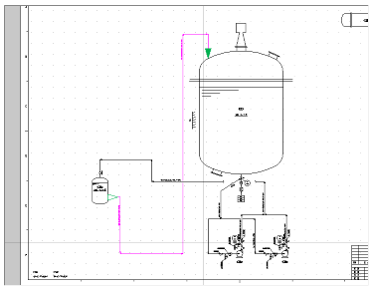

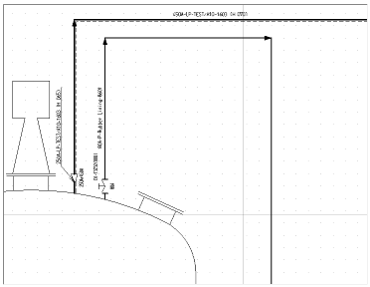

Shiftキーを押しながらクリックすると、水平/垂直にラインが引けます。下図のように配管が表示されます。

-

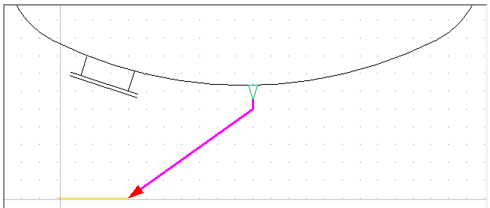

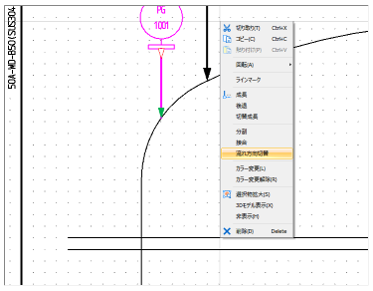

下図のように短いラインポイントをクリックして作成します。クリックしましたら次は斜めのラインをクリックして作成します。

-

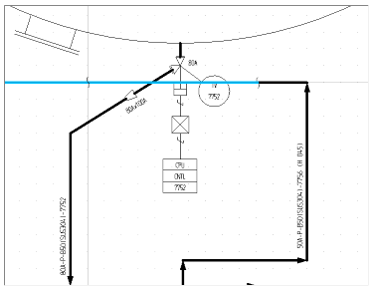

マウス右クリックするとメニューが表示されますので直交入力(O)を選択して斜め入力が可能になります。

選択して次の画面の通りクリックしてラインを追加します。

-

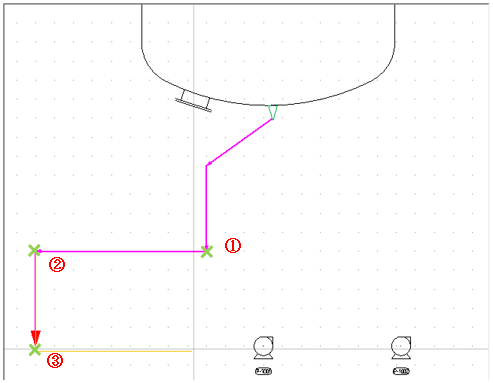

クリックしたら再度右クリックメニューの直交入力(O)を選択して直交入力に変更します。

-

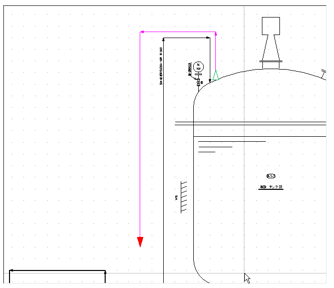

次にこちらの様に①から③をクリックしてラインを追加してください。

最後にP-1001をクリックして終点を機器とします。

-

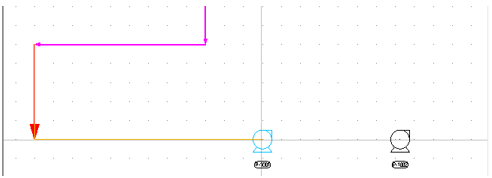

終点設定するイメージはこちらです。クリックしてください。

-

ライン入力が完了しました。

配管ラインの入力種別

配管ラインが成長モードのとき、以下のようなライン種別で作図できます。作図中に種別を切り替えて作図することもできます。

-

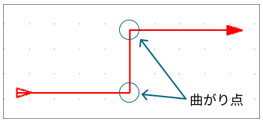

直交入力

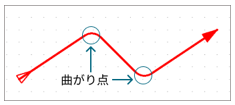

ホームタブまたは[ライン]メニューから[直交入力]にチェックマークを付けると、直交入力ができます。曲がり点をクリックすると、90度の直角ラインを作図できます。

-

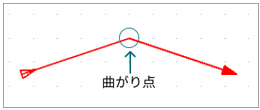

斜め入力

ホームタブまたは[ライン]メニューから[直交入力]のチェックマークを外すと、斜め入力ができます。曲がり点クリックすると、斜めにラインを作図できます。

-

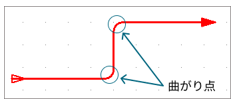

R曲がり入力

ホームタブまたは[ライン]メニューから[R曲がり]にチェックマークを付けると、曲がり点(エッジ部分)をR曲がりにできます。

-

[直交入力]がオンのとき

-

[直交入力]がオフのとき

-

スナップ

ホームタブまたは[表示]メニューで[スナップ]をオンにすると、一番近いグリッド点の座標に始点や終点が設定されます。

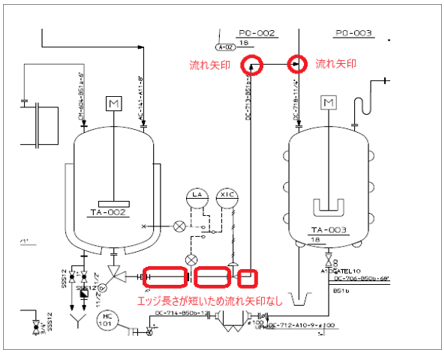

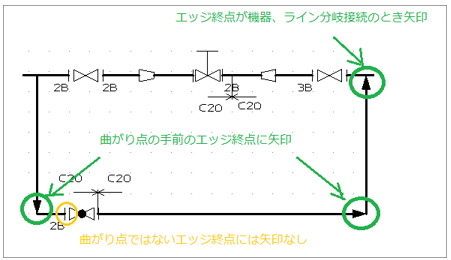

流れ矢印の表示/非表示

プロパティウィンドウの[流れ矢印]で「自動/表示/非表示」を切り替えられます。デフォルトは「自動」です。

プロパティの設定が「自動」のとき、エッジの長さが流れ矢印の定義にある「流れ矢印自動表示最短エッジ長さ(30.0)」より短い場合は、流れ矢印は表示されません。

エッジの長さが「流れ矢印自動表示最短エッジ長さ」以上の場合、エッジ終点が機器やライン分岐接続、曲がり点のときに流れ矢印(▶)が表示されます。

ただし、エッジが機器に入る場合は、長さに関係なく矢印が表示されます。

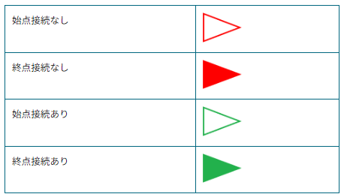

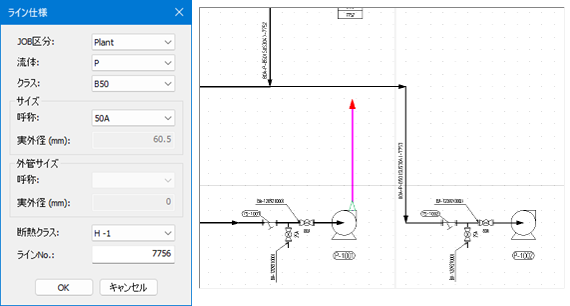

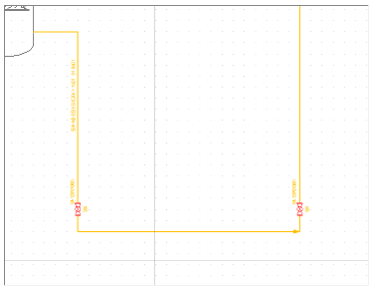

ライン接続確認

ラインを1つまたは複数選択したとき、(流れ矢印に関係なく)ライン始点と終点に矢印が表示されます。機器などに接続しているかどうかを確認できます。今回作成した配管をクリックしてください。

ライン接続確認の矢印の種類

矢印はマーカーで表示されます。

- ライン始点側:▷

- ライン終点側:▶

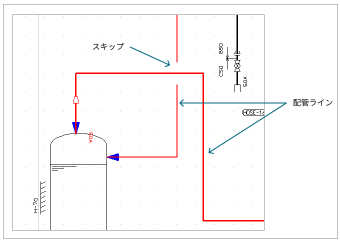

ラインの交差(スキップ)

ラインが交差するとき、優先順位の低い方のラインにはすき間が空きます。このことを「スキップ」といいます。

スキップの優先順位

-

ラインタイプ

メインプロセス > プロセス > ユーティリティ > 計装ライン

-

同じラインタイプ

横方向 > 縦方向

-

斜め方向の配管

水平方向から角度が小さい方が優先度が高くなります。

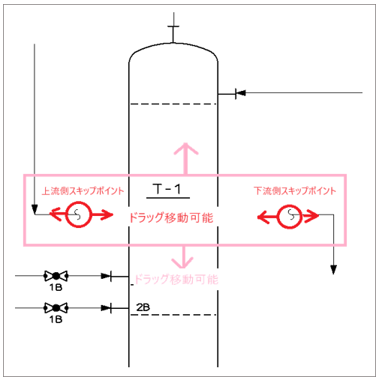

既存の配管ラインの編集

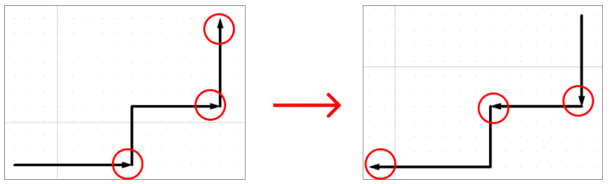

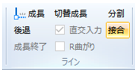

成長と後退

既存の配管ラインを修正したい場合は、成長と後退を使用します。

-

修正したい配管ラインをクリックします。

-

配管ラインを編集します。

配管ラインの終点を変更したい場合

ホームタブまたは[ライン]メニューから[成長]をクリックし、次点をクリックします。

1つ前のラインポイントに戻したい場合

ホームタブまたは[ライン]メニューから[後退]をクリックします。

配管ラインエッジのスキップ

配管ラインが交差する場合、常に交差する部分はスキップしますが、以下のように機器を通過する場合などはスキップする位置を指定することができます。

-

シンボルタブから機能シンボルのスキップ(8030)をクリックします。

-

配管ライン上のスキップする始点を入力します。

-

再度、シンボルタブから機能シンボルのスキップ(8030)をクリックします。

-

配管ライン上のスキップする終点を入力します。

参考

-

スキップポイントのあるラインエッジ自体をドラッグして、位置を変更できます。

-

スキップポイントはドラッグで変更できます。

ライン分割

配置した配管ラインを2つに分割することができます。分割位置の接続情報はなくなります。

ラインエッジを選択して分割、またはあとからラインを選択して分割する方法があります。

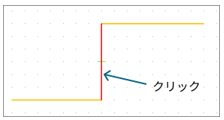

方法1:ラインエッジを選択して分割

-

ラインエッジを選択します。

参考

-

クリックした位置が分割されるため、必要に応じて分割する位置を再クリックします。

ここでは例として以下の部分をクリックしています。

-

-

ホームタブまたは[ライン]メニューから[分割]をクリックします。

以下のように分割されます。

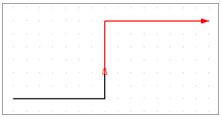

方法2:配管ラインと分割位置を指定して分割

-

ホームタブまたは[ライン]メニューから[分割]をクリックします。

画面左下のステータスバーに「配管・計装ラインの分割位置をクリックしてください」と表示されます。

-

分割したい配管ラインと位置をクリックします。

指定した位置で分割されます。

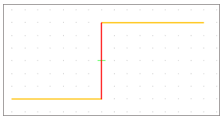

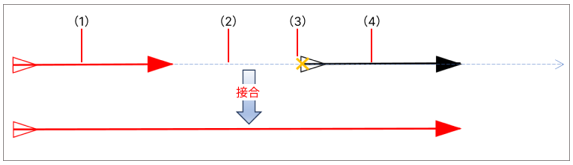

ライン接合

2つのラインを結合して1つのラインにすることができます。

接合元のラインのことを「元ライン」、接合元のエッジのことを「元エッジ」といいます。

始点・終点の接続先がない場合は接合できません。

接合先のラインエッジの端点につなげて1つのラインになります。

方法1:ラインを2つ選択して接合

-

接合したいラインを2つ選択します。

-

ホームタブまたは[ライン]メニューから[接合]をクリックします。

ラインが結合されます。

方法2:ラインまたはエッジを1つ選択して接合

-

ラインまたはエッジを1つ選択します。

-

ホームタブまたは[ライン]メニューから[接合]をクリックします。

-

接続先のラインまたはエッジをクリックします。

ラインが結合されます。

-

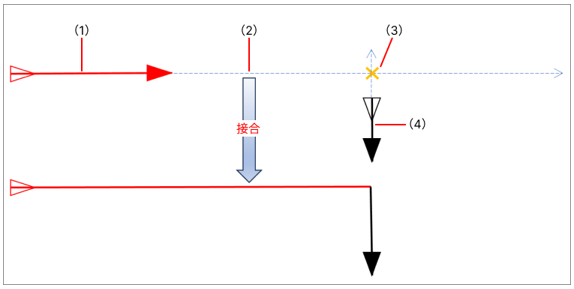

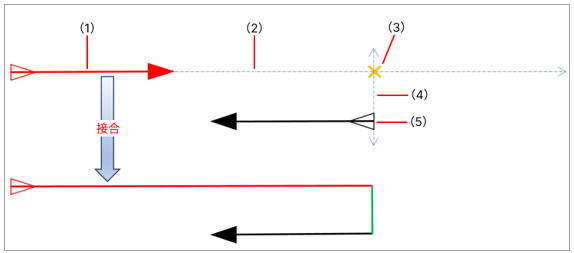

接合条件の例

-

元エッジ(1)の延長線(2)と接続先エッジ(4)の始点に交点(3)が見つかった場合

元エッジを接続先エッジの終点まで延長し、接続先エッジを削除してラインを接合します。

-

元エッジ(1)の延長線(2)と接続先エッジ(4)の逆方向の延長線に交点(3)が見つかった場合

元エッジの終点と接続先エッジの始点を交点まで延長し、ラインを接合します。

-

元エッジ(1)の延長線(2)と接続先エッジ(5)に直交する無限遠線(4)に交点(3)が見つかった場合

元エッジの終点を交点まで延長し、交点から接続先エッジの始点までのエッジを追加しラインを接合します。

-

流れ方向の切り替え

配管ラインの流れ方向を反転することができます。

-

変更したい配管ラインをクリックします。

-

[ライン]メニューから[流れ方向切替]をクリックします。

流れ方向が変更されます。

-

流れ方向依存特性がある配管部品について

ライン上に「流れ方向依存特性(FDR)」が左右(1)または左右(2)となっている配管部品がある場合は、「配管ライン中に流れ方向に依存するシンボルがあります。実行しますか?」というメッセージが表示されます。

[はい]をクリックすると、「流れ方向依存特性(FDR)」が左右(1)または左右(2)の配管部品は反転シンボルに置き換わります。

-

対象シンボル

流れ方向が決まっている部品挿入時や、流れ方向の切り替え時は反転シンボルに置き換わります。

-

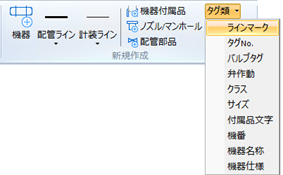

ラインマークの表示/非表示や文字の高さはP&IDレイヤNo.21(ラインマーク)の設定値によって決められます。

-

P&IDレイヤ設定が[0]の場合、ライン仕様文字列からその項目は削除されます。[1]の場合、設定どおり出力されます。

-

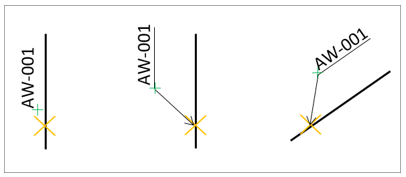

ホームタブの[タグ類]/[新規作成]メニューの[タグ類]から[ラインマーク]をクリックします。

-

ラインマークを表示する位置をクリックして発生させてください。

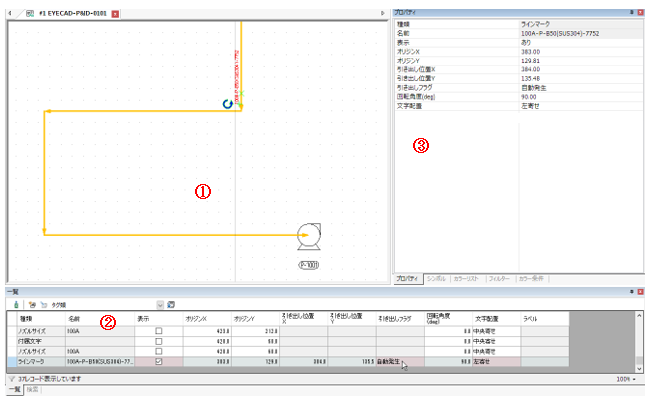

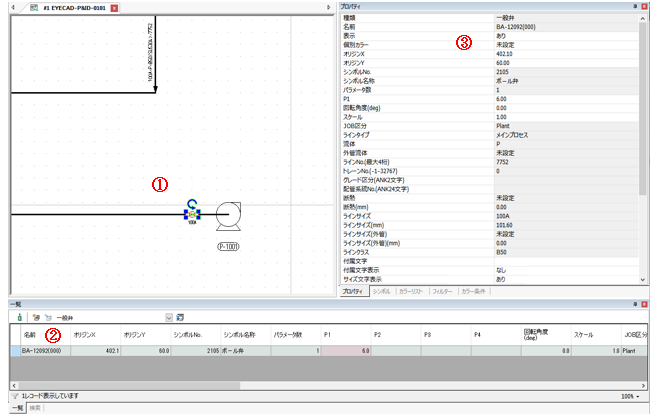

ラインエッジと同じ方向に、ライン仕様文字列が配置されます(①)。また、一覧ウィンドウ(②)とプロパティウィンドウ(③)にも配置したラインマークの情報が追加されます。

-

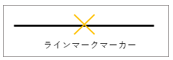

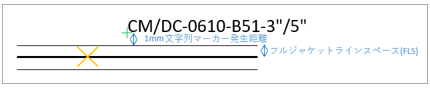

ラインマークマーカー

ラインマークを追加するとラインマークマーカー(×)が表示されます。

-

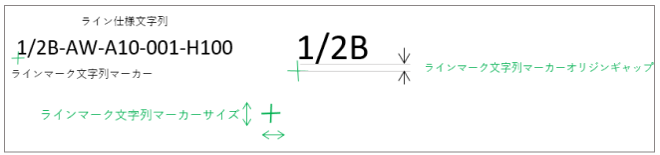

ラインマーク表示位置

ラインマーク表示位置として指定した位置が「ライン仕様文字列」のオリジンとなります。この位置にラインマーク文字列マーカー(+)が表示されます。ライン仕様文字列は、ラインマーク文字列マーカーを基点にオフセットした位置から書き出されます。ラインマーク文字列マーカーと文字の下端との距離を「ラインマーク文字列マーカーオリジンギャップ」と呼びます。

-

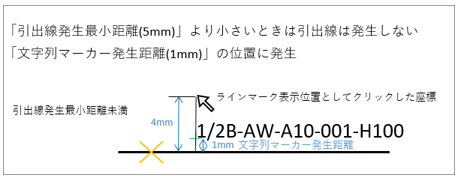

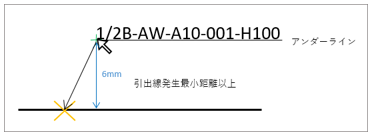

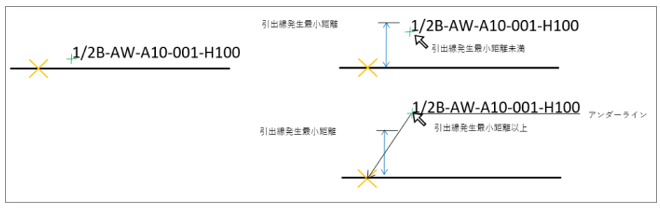

ラインマークの引き出し線について

ラインマークの引き出し線は、「引出線発生最小距離」と「文字列マーカー発生距離」の設定値によって発生方法が変わります。

例)「引出線発生最小距離(5mm)」、「文字列マーカー発生距離(1mm)」で設定しているときラインマーク表示位置として4mmの位置をクリックした場合

「引出線発生最小距離」以下のため、ラインから「文字列マーカー発生距離」1mmの位置に引出線なしでラインマーク文字列マーカーが発生します。

フルジャケットラインスペース(FLS)/セミジャケットラインスペース(SLS)/ダクト幅(DLW)がオフセットされます。

ラインマーク表示位置として6mm以上の位置をクリックした場合

引出線とラインマーク文字列マーカーが発生します。

引出線は、ラインマーク表示位置からマーカ(ラインクリック)位置への引出線矢印が表示されます。アンダーラインはラインマーク表示位置を始点とし、クリックしたラインエッジと平行なライン仕様文字列が収まる長さの直線で表示されます。

-

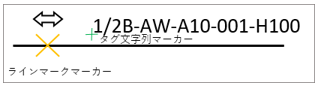

ラインマークの編集

ラインマークをクリックすると「ラインマークマーカー」と「タグ文字列マーカー」が表示されます。ラインマークを選択した状態で、エッジ上をドラッグ&ドロップするとライン仕様文字と引出線とアンダーラインを一緒に移動できます。プロパティウィンドウで数値を指定して移動することもできます。

「タグ文字列マーカー」はドラッグできます。

「引出線発生最小距離」以上なら引出線とアンダーラインが表示されます。

「引出線発生最小距離」未満ならライン仕様文字列のみ表示されます。

-

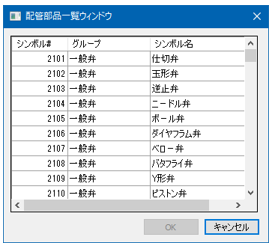

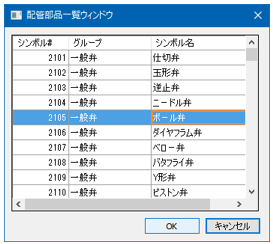

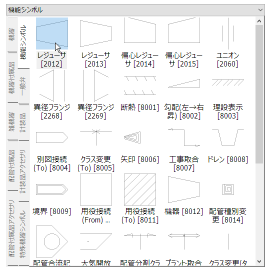

ホームタブまたは[新規作成]メニューから[配管部品]をクリックすると、[配管部品一覧ウィンドウ]が表示されます。

-

シンボル#やシンボル名を選択して、[OK]をクリックします。

ここでは、シンボル#2105、シンボル名 ボール弁をクリックして、[OK]をクリックします。

-

図面編集ウィンドウでシンボルを配置したい配管ラインにカーソルを合わせ、クリックします。

-

シンボル#2105、シンボル名 ボール弁が配置されます(①)。また、一覧ウィンドウ(②)とプロパティウィンドウ(③)にも配置した配管付属品の情報が追加されます。

-

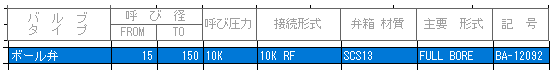

シンボル#2105、シンボル名 ボール弁は一般弁なので、配管材料基準(以下PMSと呼びます)に設定されている情報を参照して接続形式を表示します。

-

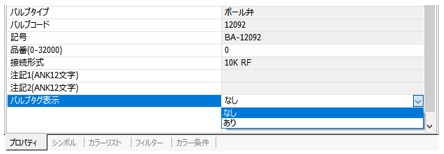

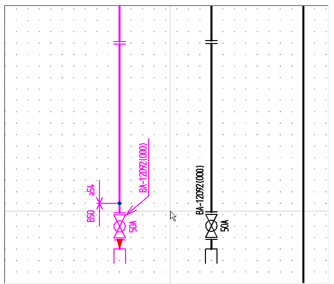

PMSに設定されているバルブ記号の表示も可能です。バルブタグ表示を「あり」に変更しますと画面に表示します。

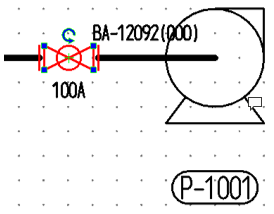

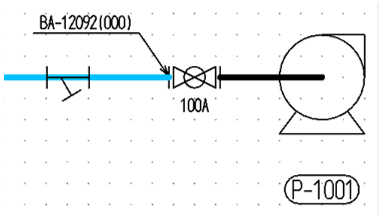

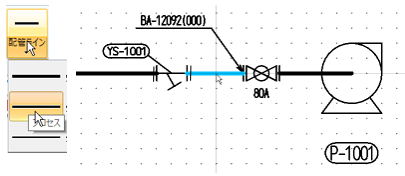

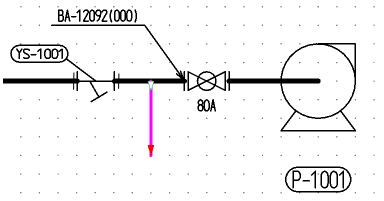

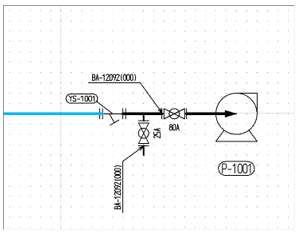

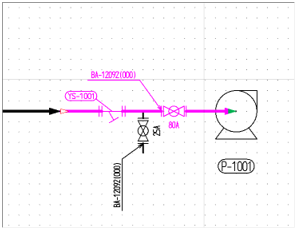

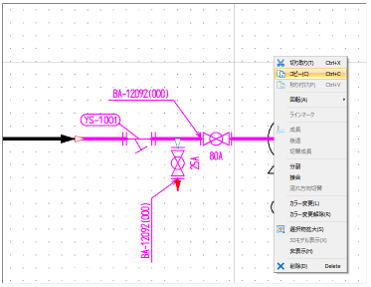

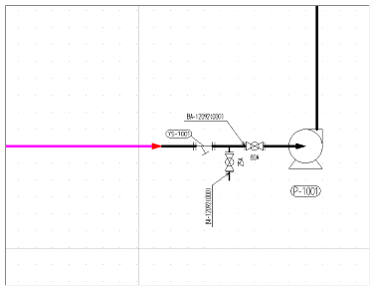

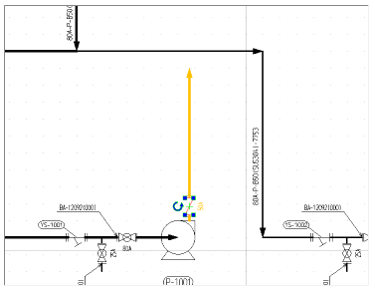

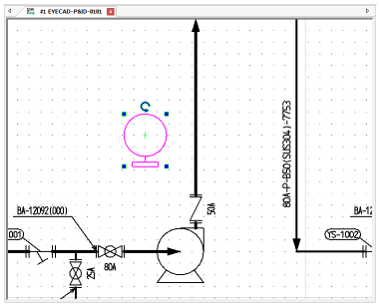

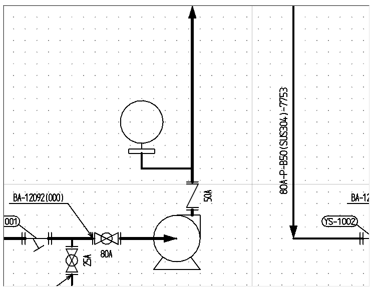

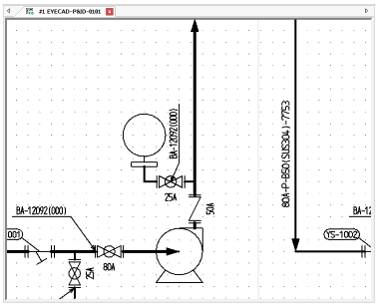

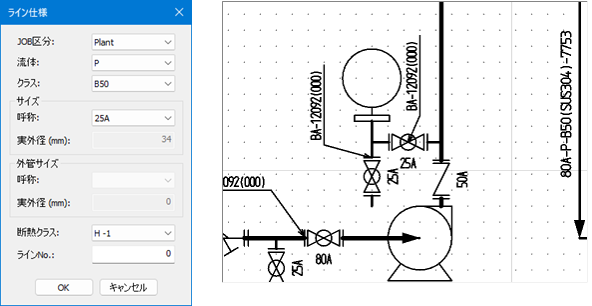

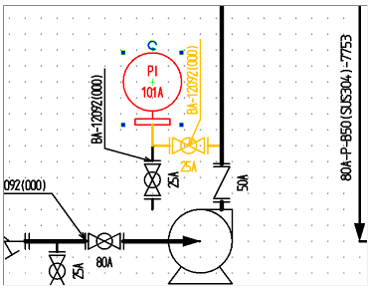

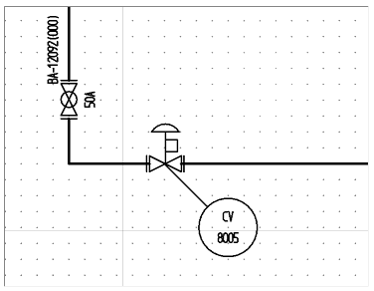

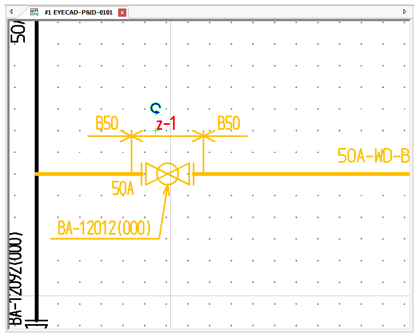

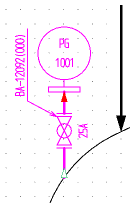

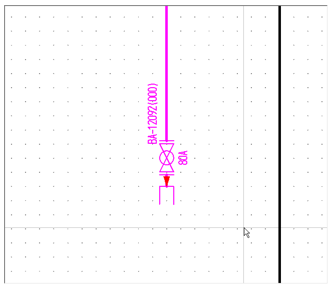

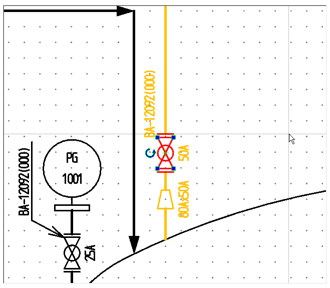

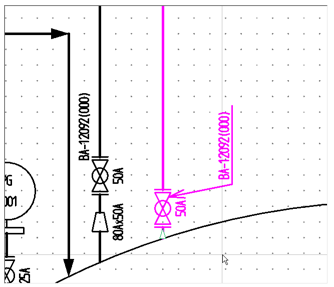

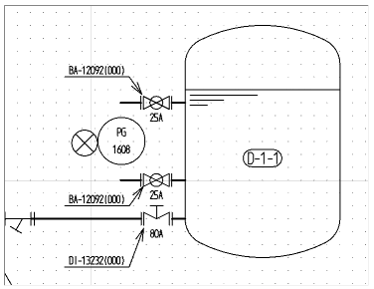

「BA-12092(000)」が配置されました。

-

移動は「BA-12092(000)」クリックしてから、ドラッグで移動できます。PDF(参考図:#1 EYECAD-P&ID-0101)を参照して移動してください。自動で引き出し線が発生します。引き出し線の矢印の(+)をクリックしてからドラッグで矢印位置の移動も可能です。移動してみてください。

-

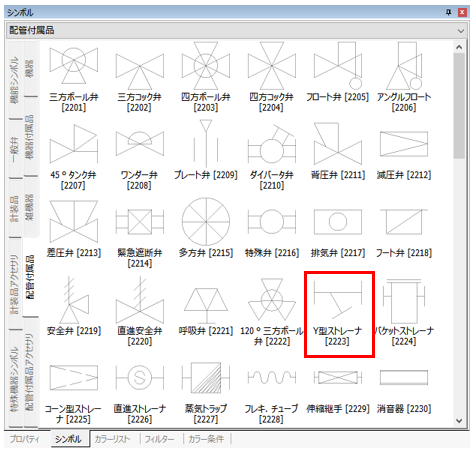

シンボルウィンドウの[配管付属品]から使用したいシンボルを選択します。

今回はY型ストレーナ[2223]を選択します。

-

「方法1:メニューから追加する」の手順と同様に、図面編集ウィンドウでシンボルを配置したい配管ラインにカーソルを合わせ、クリックします。

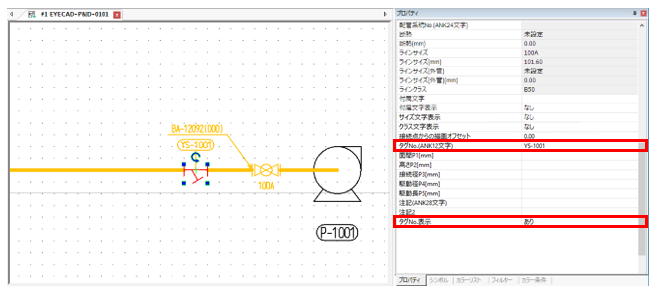

配管付属品が配置され、一覧ウィンドウ、プロパティウィンドウにも配置した配管付属品の情報が追加されます。

-

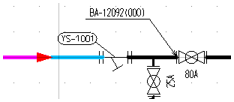

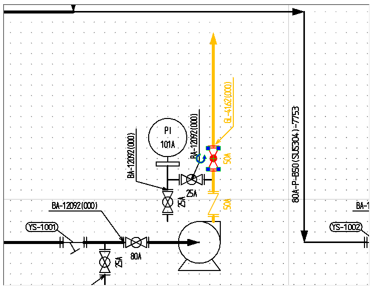

配管付属品の場合はタグNo.(ANK12文字)の入力ができます。入力してから、タグNo.表示「あり」で表示されます。設定してください。タグNo.(ANK12文字)は「YS-1001」を入力してください。

-

タグNo.(ANK12文字)「YS-1001」の位置をPDF(参考図:#1 EYECAD-P&ID-0101)を参照して移動してください。

一般弁はPMSを参照して接続形式が自動で切り替わりますが、配管付属品、計装品は手動で接続表示を設定します。

設定する方法は配管付属品にアクセサリを入力します。

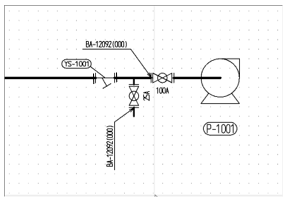

弁フランジ端表示[8026]を選択してYストレーナーをクリックで配置できます。配置してください。

-

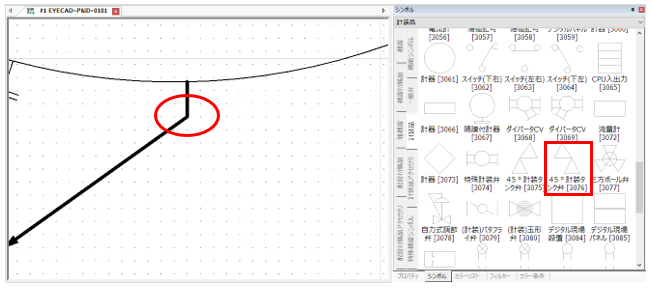

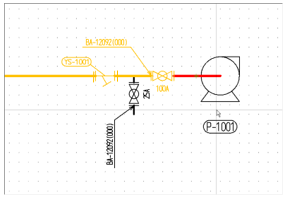

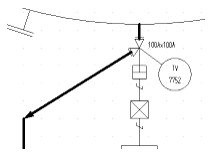

計装品の入力も一般弁と配管付属品の入力と同じです。今回は45°計装タンク弁[3075]を入力します。このシンボルを入力する前に配管ラインを斜めに入力する必要があります。

-

「45°計装タンク弁[3075]」を選択して〇印の所に配置します。

配置した画面がこちらです。

-

つぎに計装品アクセサリを追加します。

シンボルメニューから計装品アクセサリを選んでから「ピストン式[3206]」をクリックして、先ほど入力した「45°計装タンク弁[3075]」をクリックしますとアクセサリが追加されます。

-

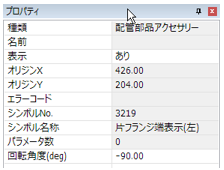

計装品アクセサリから「片フランジ端表示(左)[3219]」を「45°計装タンク弁[3075]」に配置してください。

配置した画面がこちらです。

-

同じく、「片フランジ端表示(右)[3220]」を配置して回転角度(deg)を「205.00」としてください。

-

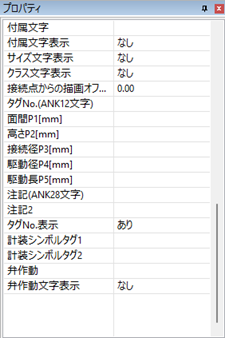

「45°計装タンク弁[3075]」をクリックしてください。プロパティで設定します。以下の様に修正してください。

-

修正したらサイズ文字表示とタグNo.を移動して見やすく配置してください。配置結果こちらです。

-

サイズ文字表示をクリックして、回転角度を「0」にしてください。タグNo.も同様に回転角度を「0」にしてください。

タグNo.に「-」をいれると、「-」部分で改行されてタグNo.が表示されます。2個目の「-」は改行されません。

-

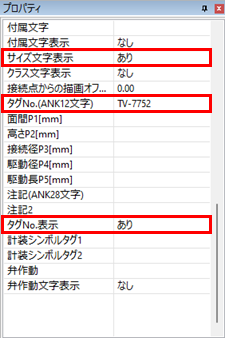

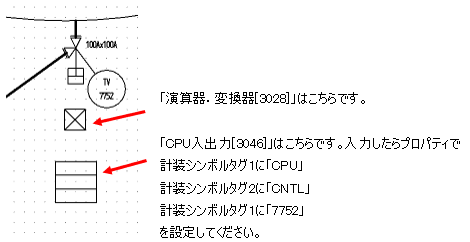

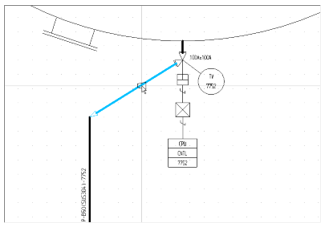

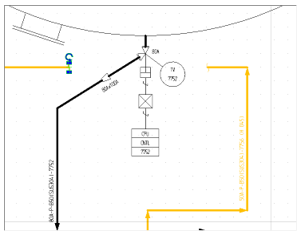

つぎに「演算器.変換器[3028]」と「CPU入出力[3046]」を画面を参照して配置してください。

-

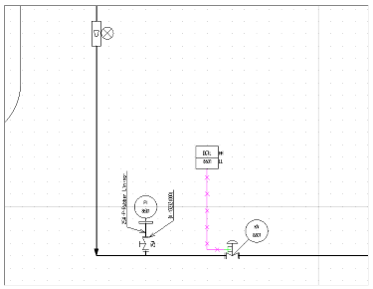

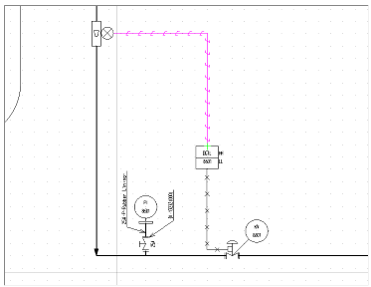

「45°計装タンク弁[3075]」、「演算器.変換器[3028]」、「CPU入出力[3046]」を計装ラインで結びます。

入力した結果はこちらです。入力方法は配管ラインと同じです。

-

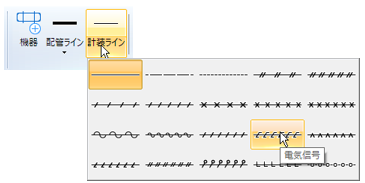

ホームタブまたは[新規作成]メニューの[計装ライン]の中から電気信号をクリックします。

画面左下のステータスバーに「始点となるオブジェクトをクリックしてください」と表示されます。

-

始点をクリックします。「45°計装タンク弁[3075]」をクリックします。

-

終点をクリックします。「演算器.変換器[3028]」をクリックします。別ラインを追加します。

-

始点をクリックします。「演算器.変換器[3028]」をクリックします。

-

終点をクリックします。「CPU入出力[3046]」をクリックします。

-

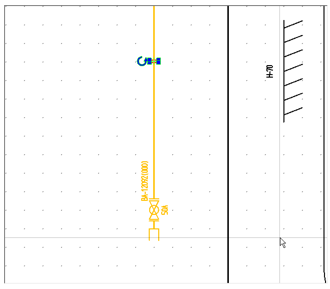

ドレンラインは配管ラインのプロセスラインで入力します。選択してください。

-

こちらと同じ配管をクリックしますとライン仕様設定画面が表示されますので設定します。

-

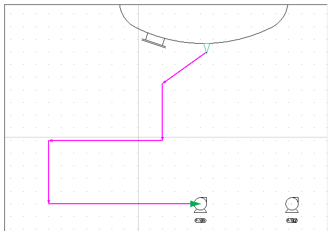

OKをクリックで配管入力になります。下図のように配管を引いてください。

-

ESCキーで入力作業を終了してから一般弁の「ボール弁[2105]」を追加します。追加したらプロパティで「バルブタグ表示」を「なし」から「あり」にします。

-

下図のとおり配置を修正してください。

-

こちらのラインを選択してください。

-

選択した後にプロパティで一番下にある「流れ矢印」を「自動」から「表示」にすると流れ矢印が表示されます。

-

「45°計装タンク弁[3075]」はサイズ変化部品としての機能は次バージョンで対応となります。代替えとして「レジューサ[2012]」を入力します。シンボルのタブで機能シンボルにあるので選択してください。

-

クリックしましたら画面のように斜め配管をクリックして入力してください。

-

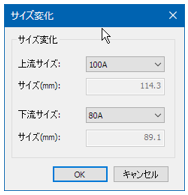

サイズ変化画面が表示されますので以下の通り設定して「OK」をクリックしてください。

-

入力が完了しますと、ライン仕様のサイズも切り替わります。

-

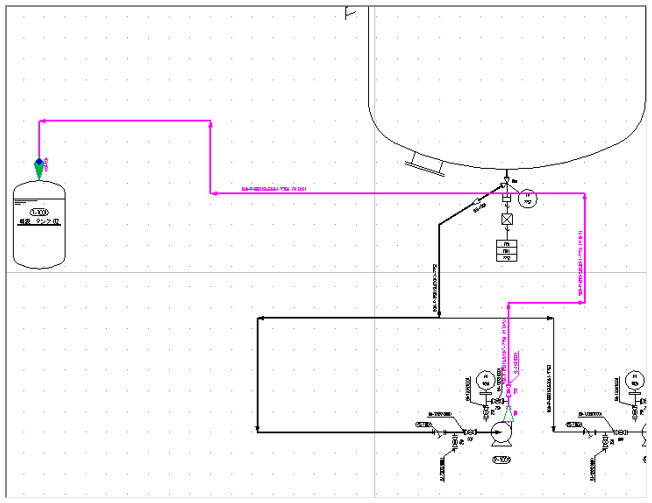

80A-P-B50(SUS304)-7752の配管の一部をコピーしますので分割します。ラインの分割をクリックして下図の部分をクリックしますと分割されます。

こちらが分割結果です。

-

分割した配管とドレンラインを複数選択(ctrlキーを押しながらドレンラインをクリック)します。

選択が完了したらマウス右クリックメニューのコピーを選択してください。

-

任意な位置で構わないので右クリックメニューの貼り付け(P)で、コピーされます。(ほかの絵とかぶらないところをクリックしてください)こちらはコピー結果です。

-

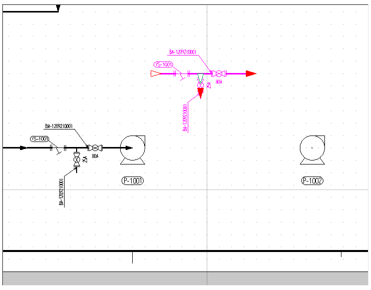

コピーした配管をドラッグしてP-1002に移動します。こちらのように移動してください。

-

移動が完了したらコピーした80A-P-B50(SUS304)-7752を選択して、ラインNo.を[7753]に変更します。

-

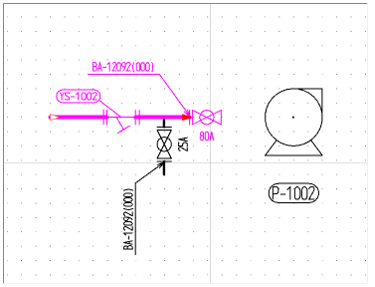

Y型ストレーナーのシンボルをクリックしてタグNo.を[YS-1002]に変更してください。

-

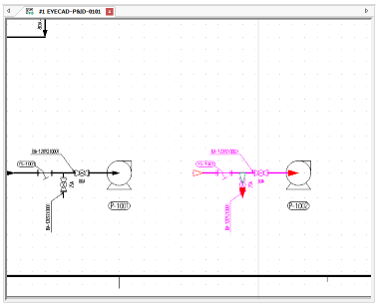

変更が完了したら再度配管をクリックしてラインメニューの成長をクリックしてください。クリック後、後退を一度クリックしますとこちらのようになります。

-

機器:P-1002を選択して接続してください。

-

どこでもいいのでクリックしてください。(次回からは空クリックしてくださいと説明します。)

-

もう一度配管をクリックしてください。マウス右クリックで切替成長を選択してこちらのように配管ラインを追加してください。

-

80A-P-B50(SUS304)-7752に接続します。こちらのようにクリックしてください。

ラインが接続されます。

-

今回のラインはラインタイプが「メインプロセス」ではないので変更します。「プロセス」にしてください。

〇付近にライン仕様も配置してください。

-

分割していた80A-P-B50(SUS304)-7752を接合します。こちらのラインを選択してください。

-

ラインメニューまたは右クリックメニューの「接合」を選択してください。

-

接合先のエッジを選択します。

接合されました。

-

機器:P-1001の出口に配管を作成します。ラインタイプが「メインプロセス」で作成します。こちらのように作成してください。

-

一般弁の逆止弁[2103]を入力します。こちらのように追加してください。

-

圧力計ラインを追加します。ラインを入力する前に計装品シンボルの隔膜付計器[3067]先に配置します。後から配管ラインの端点には入力できませんので必ず最初に入れてください。

-

ラインタイプが「プロセス」で入力します。

こちらのようにラインを入力してください。

-

ボール弁[2105]バルブタグを表示させてこちらのように配置してください。

-

ドレン、ラインタイプが「プロセス」を追加し、ボール弁[2105]、バルブタグを配置します。

-

計装品に文字を追加します。隔膜付計器[3067]をクリックしてプロパティに入力します。タグNo.「PI-101A」と設定してください。最初の「-」は改行扱いになります。2個目の「-」そのまま表示されます。

計装シンボルタグ1に「PI」、計装シンボルタグ2に「101A」も入ります。

-

玉形弁[2102]、バルブタグを配置します。

-

ライン仕様も配置、レジューサ(機能シンボル)100A×50Aも配置します。

-

配管ラインのスキップこの部分の配管をスキップします。

スキップしたい場合は機能シンボルにあるスキップ[8030]をクリックして配置します。

-

こちらのような箇所をクリックしてください。

-

もう一つ配置しますとスキップします。

-

スキップされました。

-

80A-P-B50(SUS304)-7777をPDF図面を参照して80A-P-B50(SUS304)-7756に接続してください。接続後ライン仕様も配置してください。

-

PDF図面を参照して配管ラインのみ作成してください。ラインタイプは「プロセス」です。ライン仕様も配置してください。

-

ボール弁[2105]、バルブタグをPDF図面を参照して配置します。

-

計装品の調節弁[3014]、PDF図面を参照して配置、タグNo.「CV-8005」を入力します。配置しましたら計装品アクセサリから、弁ポジショナ(右)[3211] と弁フランジ端表示[3218]、ダイヤフラム式[3202]を追加してください。

-

ドレンを追加します。ラインタイプは「プロセス」、PDF図面を参照してボール弁[2105]、バルブタグも表示させます。

-

ラインタイプは「プロセス」です。

ボール弁[2105]、バルブタグも表示、ライン仕様も配置してください。

-

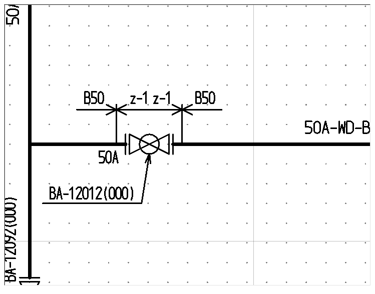

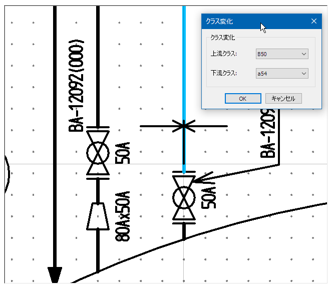

配管ラインのクラスを変更する場合、機能シンボルからクラス変更[8005]を入力します。

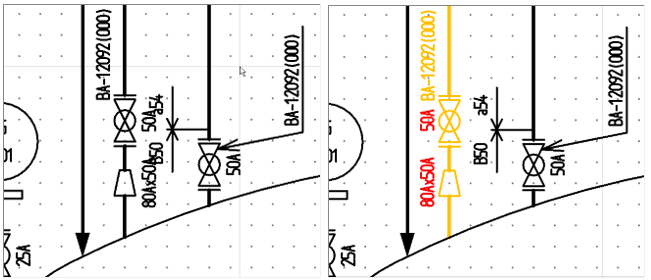

z-1がダブっていますのでどちらかをプロパティで非表示にできます。

2つめのクラス変更をクリックしてからプロパティのクラス文字表示を「なし」に設定してください。非表示になります。

-

z-1の文字をクリックしてバランスよく移動してください。スナップをOFFして移動してください。

完了したらスナップをONに戻してください。

-

ラインを作成します。ラインタイプは「プロセス」です。始点を隔膜付計器[3067]から始めて終点をR-1-3にします。

-

終点のR-1-3を選択する時、スナップをOFFにして接続してください。スナップがONだと機器にめり込んで作成される場合があります。

配管を入力したらマウス右クリックメニューの流れ方向切替で機器から圧力計に流れ方向を変更してください。流れ方向の変更はラインを選択してからマウス右クリックメニューの「流れ方向切替」で変更してください。

一般弁のボール弁[2105]を配置、バルブタグ表示も「あり」にして配置します。

-

PDF図面を参照して配管ラインのみ作成します。始点は機器:R-1-3から作成してください。ラインタイプは「プロセス」です。

-

終点ポイントにホース継手[2234]を配置します。シンボルメニューからホース継手[2234]をクリックして配管ラインの端点をクリックしてください。配置されます。配置しましたらプロパティにある回転角度(deg)を90.00から「-90.00」に変更します。変更したらシンボルの一般弁にあるボール弁[2105]をPDF図面を参照して配置、バルブタグ表示も「あり」にして配置します。こちらは配置が完了した画面です。

-

機器:R-1-3の始点付近に機能シンボルのレジューサ[2012]を配置、下流サイズを80Aから50Aを設定してください。シンボルの一般弁にあるボール弁[2105]をPDF図面を参照して配置、バルブタグ表示も「あり」にして配置します。こちらは配置が完了した画面です。

-

ラインマークを配置します。配置位置はこちらを参照してください。ホームメニューの作成からタグ類->ラインマークをクリック、発生したい配管ラインをクリック、ラインマーク表示位置をクリックして配置してください。こちらは配置した画面です。

-

機能シンボルの閉止フランジ[2233]をクリックして配管ラインに配置します。端点に入力した時は閉止フランジですが、ライン中に入力した場合は組フランジ扱いとなります。画面の位置付近に配置してください。

-

PDF図面を参照して配管ラインのみ作成します。始点は機器:R-1-3から作成してください。ラインタイプは「プロセス」です。こちらは入力が完了した画面です。

-

機器:R-1-3の始点付近にシンボルの一般弁にあるボール弁[2105]をPDF図面を参照して配置、バルブタグ表示も「あり」にして配置します。こちらは配置が完了した画面です。

-

配管ラインのクラスを変更する場合は機能シンボルのクラス変更[8005]を配置して切り替えます。こちらの様に配置したらクラス変化設定が表示されますので画面の通り設定してOKをクリックして配置してください。

-

こちらが配置した画面です。文字列が重なりましたので移動して見やすくしてください。50Aと80Ax50Aを複数選択した場合、Ctrlキーを使って選択してください。移動する時にスナップをOFFにて画面のように配置してください。

-

配置が完了しましたらスナップをONに戻してください。

-

終点ポイントにホース継手[2234]を配置します。シンボルメニューからホース継手[2234]をクリックして配管ラインの端点をクリックしてください。配置されます。配置しましたらプロパティにある回転角度(deg)を90.00から「-90.00」に変更します。変更したらシンボルの一般弁にあるボール弁[2105]をPDF図面を参照して配置、バルブタグ表示も「あり」にして配置します。機能シンボルの閉止フランジ[2233]をクリックして配管ラインに配置します。端点に入力した時は閉止フランジですが、ライン中に入力した場合は組フランジ扱いとなります。画面の位置付近に配置してください。

こちらは配置が完了した画面です。

-

配管ラインを新設、既設など切り替えたい場合には工事取合[8057]を入力します。プロパティの付属文字に「新設」を入力して付属文字表示を「あり」に変更して表示させます。ホームタブの任意図形をクリックし、テキストを選択します。文字列に「既設転用」と入力します。文字サイズは2mmとします。以下図面のように配置してください。閉止フランジ[2233]は、工事取合[8057]付近に移動してください。

工事取合[8057]は配置するとラインが分割されますので注意してください。間違えた場合は元に戻すか、工事取合[8057]を削除してからラインの「接合」をしてラインを一つにしてください。

こちらは配置後の画面です。

-

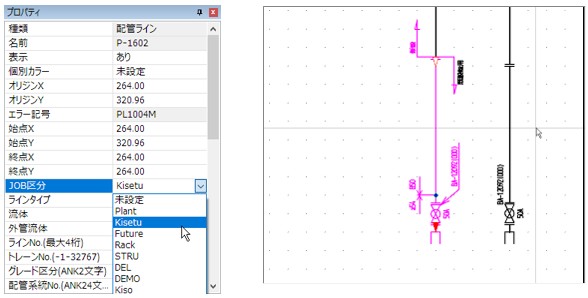

既設転用側の配管ラインをクリックしてJob区分を変更します。

-

ラインマークを配置します。こちらを参考にして配置してください。

-

PDF図面を参照して配管ラインのみ作成します。始点は機器:R-1-3から作成してください。ラインタイプは「メインプロセス(トレース)」です。終点は機器:E-2001です。レジューサ[2012]を配置、サイズは250Ax450Aとします。ラインマークも配置してください。こちらは入力が完了した画面です。

-

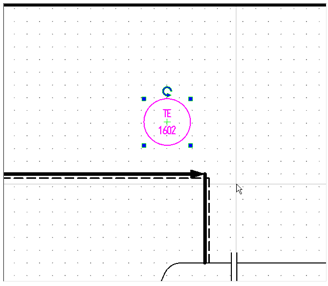

温度計の配管ラインを作成します。配管を入力する前にシンボルで計装品を選んで、現場計器[3001]を先に配置します。配置後、プロパティでタグNo.「TE-1602」を入力します。

こちらは配置が完了した画面です。

-

配管ラインを追加、始点を配管、終点を現場計器[3001]です。閉止フランジ[2233]とラインマークも配置してください。断熱も設定します。Ctrlキーを使って配管ラインを複数選択してからプロパティの断熱に「H -1」を選択してください。断熱が表示されます。こちらは配置が完了した画面です。

-

PDF図面を参照して配管ラインのみ作成します。始点は機器:R-1-3から作成してください。ラインタイプは「プロセス」です。

-

始点側にシンボル、一般弁のダイヤフラム弁[2106]を配置します。位置は画面を参照してください。プロパティのバルブタグ表示も「あり」にします。ラインマークも配置してください。

-

次にシンボルの計装品を選んで、直進ローターメーター[3006]を配置します。その付近に伝達器[3023]も配置してください。配置位置は画面を参照してください。

-

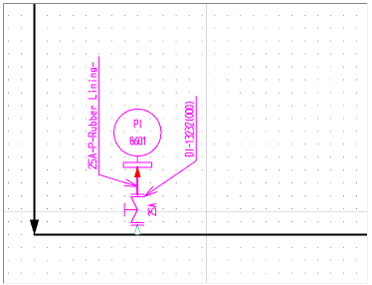

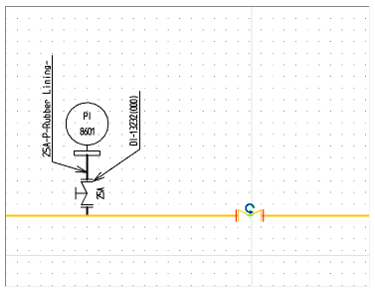

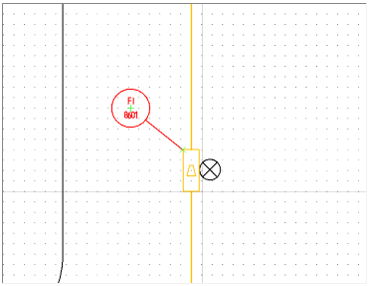

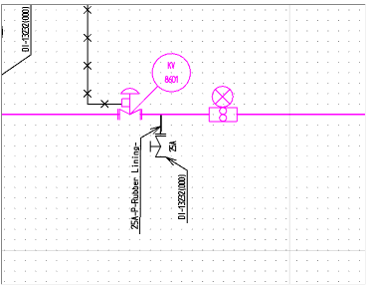

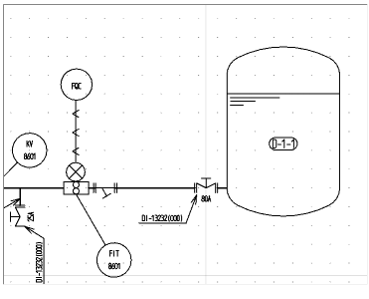

圧力計を配置します。シンボルの計装品から隔膜付計器[3067]を先に配置してから配管ラインを作成します。始点を隔膜付計器[3067]にします。終点を配管ラインにしてください。隔膜付計器[3067]をクリックしてタグNo.「PI-8601」を入力してください。

-

シンボル、一般弁のダイヤフラム弁[2106]を配置します。位置は画面を参照してください。プロパティのバルブタグ表示も「あり」にします。ラインマークも配置してください。流れ方向も画面の様に変更してください。

-

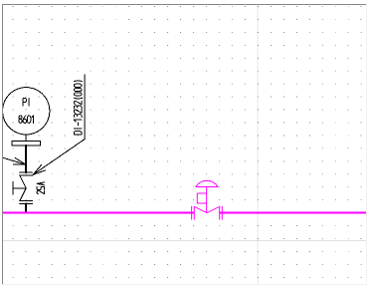

シンボルの計装品、ダイヤフラム弁[3016]を入力します。シンボルの計装品アクセサリにある弁フランジ端表示[3218]を配置してください。

-

同じく計装品アクセサリのダイヤフラム式[3202] と 弁ポジショナ(左)[3212]も追加します。

-

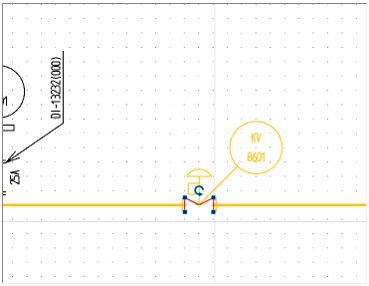

プロパティのタグNo.「KV-8601」を設定、タグNo.表示を「あり」に設定します。表示されたら画面の様にタグNo.を移動します。

-

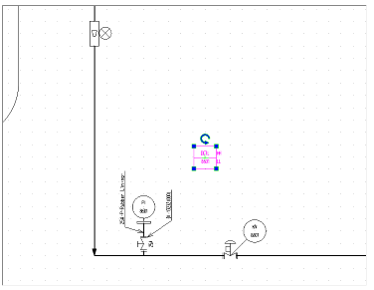

シンボルの計装品からデジタルパネル[3059]を画面と同じような位置に配置してください。

配置後、プロパティで以下のように設定します。以下画面は設定後です。

計装シンボルタグ1に「DGTL」

計装シンボルタグ1に「8601」

計装シンボルタグ1に「HH」

計装シンボルタグ1に「LL」

-

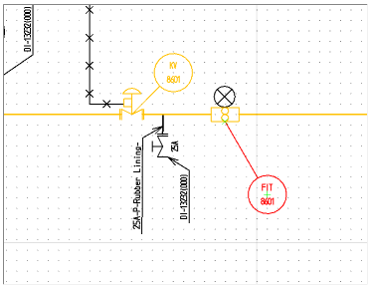

タグNo.「KV-8601」を始点にして計装ラインタイプ「キャピラリーチューブ Type B」を選択して終点をデジタルパネル[3059]してラインを引きます。

-

終点デジタルパネル[3059]を始点にして計装ラインタイプ「電気信号」を選択して終点を伝達器[3023]してラインを引きます。

-

ローターメーター[3006]にプロパティからタグNo.「FI-8601」を設定、タグNo.表示を「あり」に設定します。表示されたら画面の様にタグNo.を移動します。

-

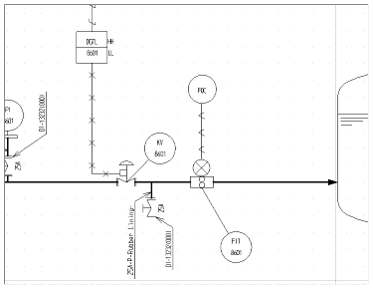

25Aのドレンラインを追加します。バルブ止めで入力したい場合は先にバルブを配置します。今回は一般弁のダイヤフラム弁[2106]を配置します。配置したらプロパティで角度を「90.00」にします。この後、配管ラインの「プロセス」を選択して始点を配管ライン、終点をダイヤフラム弁[2106]として作成してください。ラインマーク、バルブタグも表示して配置してください。

-

シンボルから計装品の容積式流量計[3008]と電送機[3023]を配置します。

-

プロパティのタグNo.に「FIT-8601」を設定、タグNo.表示を「あり」に設定します。表示されたら画面の様にタグNo.を移動します。

-

シンボルから計装品の計器[3061]を配置、プロパティのタグNo.に「FQC」を設定します。計装ラインの「空気圧信号」を選択して電送機[3023]を始点にして計器[3061]までラインを引きます。

-

シンボルの配管付属品、Y型ストレーナ[2223]を配置した後、プロパティのタグNo.に「YS-8601」を設定して配置してください。

配管付属品アクセサリの弁フランジ端表示[8026]も配置します。

一般弁のダイヤフラム弁[2106]を配置、バルブタグを表示します。

80A-P-Rubber Lining-8601の配管の流れ方向を変更してください。

-

図のように配管ライン、「プロセス」でラインを二つ追加してください。

一般弁のボール弁[2105]を配置します。バルブタグも配置してください。

-

シンボルから計装品の現場計器[3001]と電送機[3023]を配置、現場計器[3001]のプロパティのタグNo.に「PG-1608」を設定します。

-

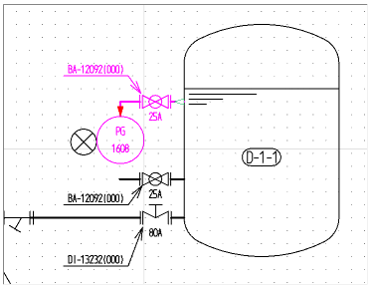

上の配管ラインを現場計器[3001]に接続します。上のラインを選択して成長をクリックして、現場計器[3001]をクリックしますと接続されます。

-

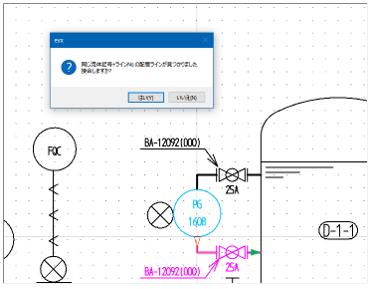

下の配管ラインを現場計器[3001]に接続します。下のラインを選択して切替成長をクリックして、現場計器[3001]をクリックしますとメッセージが表示されます。はい(Y)をクリックして接続します。

-

ラインタイプは「プロセス」で画面のようにラインを作成してください。

-

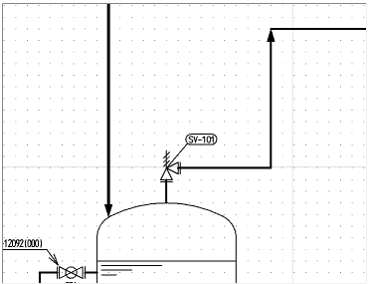

シンボルの配管付属品から安全弁[2219]を配置します。こちらに配置してください。タグNo.に「SV-101」タグNo.表示を「あり」設定して位置を移動してください。入口に弁フランジ端表示[8028]、回転角度を「90.00」と出口に弁フランジ端表示[8029]、を入力してください。

-

ラインマークも表示させます。

-

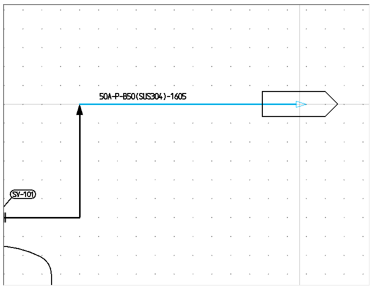

配管ラインの端点に機能シンボルの別図取合(To)[8004]を配置してください。

-

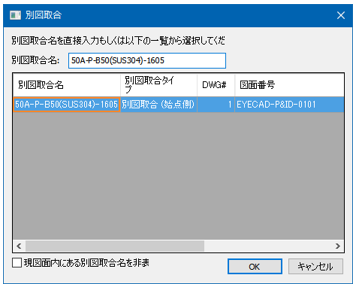

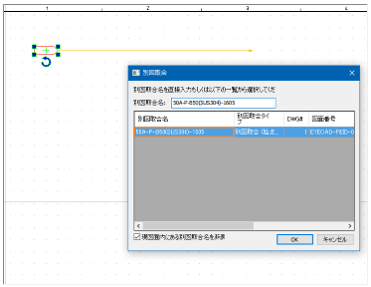

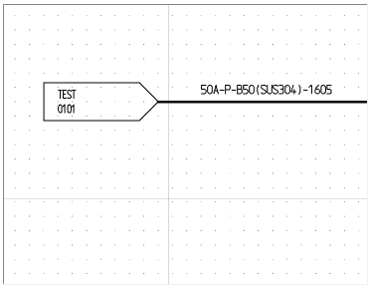

配置しますと別図取合設定画面が表示されます。

別図取合名に「50A-P-B50(SUS304)-1605」を入力して□現図面内にある別図取合い名を非表示のチェックをはずしてください。

OKボタンをおします。

-

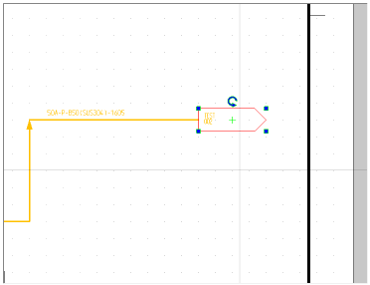

別図取合(To)[8004]をクリックしてプロパティに以下のように入力します。

別図取合文字列1 「TEST」

別図取合文字列2 「0102」

別図取合文字表示 「あり」

付属文字表示 「なし」

別図取合をさせる為、別の図面を作成します。#1 EYECAD-P&ID-0101を保存して図面を閉じてください。

-

ツリーから図面を選択して右クリックから新規作成(N)をクリックします。

-

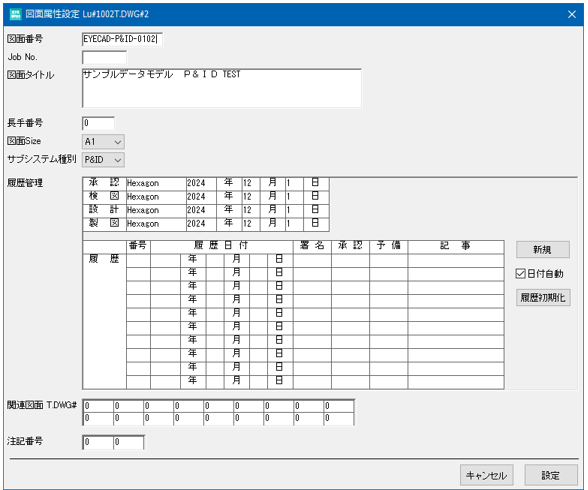

OKボタンを押すと図面が作成されます。作成したらランチャから履歴管理につきましてはランチャのプラント属性定義を選択します。Luはj1002を選んでください。

-

図面の属性設定画面が表示されるので設定してください。完了したら 設定 をクリックします。

プラント属性の設定は完了です。終了してください。

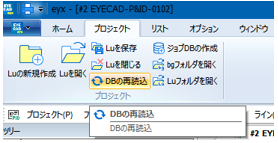

EyxでプロジェクトのDBの再読込で図面の表題欄が更新されプラント属性定義( EYESPEC )で設定した図面枠と同じになります。

-

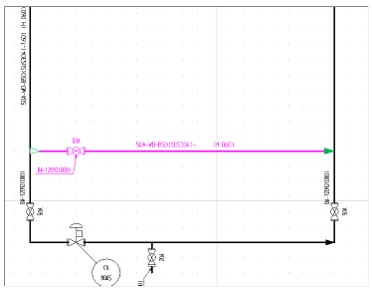

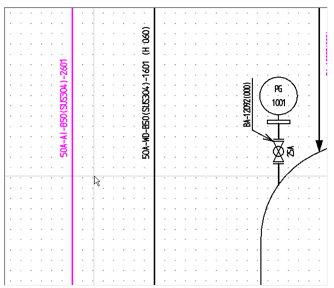

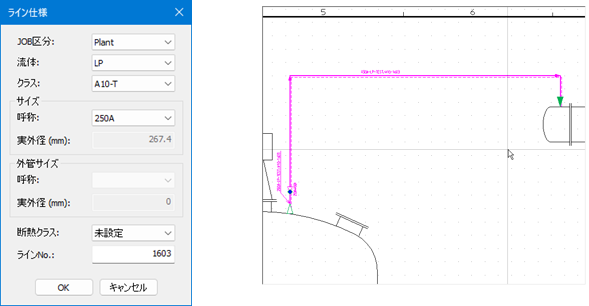

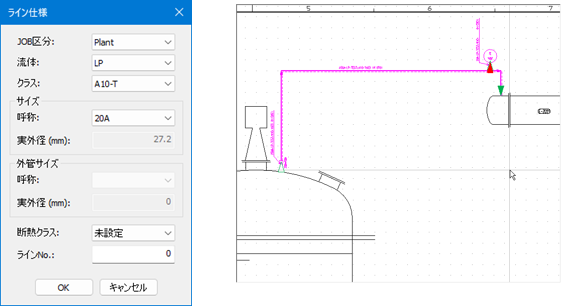

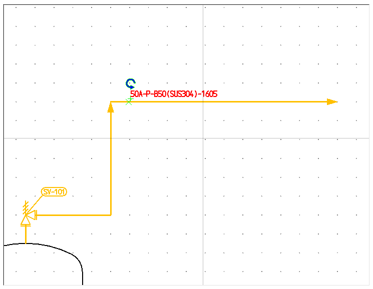

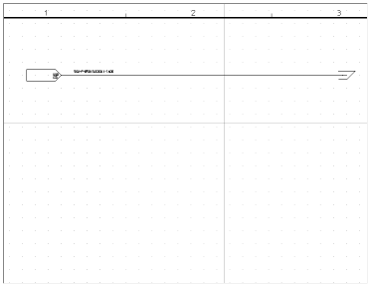

以下の図面のような配管ラインを引きます。配管ラインの「プロセス」を選択し任意の位置(始点)をクリックします。ライン仕様画面が表示されるので、以下のライン仕様画面の通り設定してOKボタンをクリックし、終点をクリックした後、ESCキーで配管入力を解除します。

-

始点側にシンボル、機能シンボルにある別図取合(From)[8070]を配置してください。配置すると別図取合設定がでてくるので「50A-P-B50(SUS304)-1605」を選びます。OKボタンを押します。これで接続されます。

プロパティに以下のように入力します。

別図取合文字列1 「TEST」

別図取合文字列2 「0101」

別図取合文字表示 「あり」

付属文字表示 「なし」

-

ラインマークも適当な位置に配置、終点にシンボルの機能シンボルにある大気開放[8018]を配置してください。

画面は配置が完了した図です。

これで入力作業は完了です。

次はエラー確認をします。

-

別図取合(From)[8070]の別図取合文字列1に「TEST」と別図取合文字列2に「0101」を複数選択(Ctrlキーを使って)プロパティの回転角度(deg)を「180.00」から「0」に変更します。回転したら図と同じように位置を修正してください。

参考

こちらのサイズ表記も回転角度(deg)を「-90.00」にして移動すれば配管ライン順のサイズ表示になります。気になる場合は回転してください。

ラインマーク

ラインマークに引き出し線を表示することができます。

ライン仕様文字列はプラント属性定義で決まり、P&IDレイヤNo.21の設定と同期します。

注意

ラインマークの書き出し位置について

ライン接続先プロパティ

ラインの接続情報はプロパティウィンドウやラインリストで確認できます。接続先を変更した場合、すぐにライン接続先プロパティは反映されません。図面を再読み込みすることで反映されます。

配管付属品の追加

配管付属品の追加は、メニューから追加する方法と、シンボルウィンドウから追加する方法があります。

方法1:メニューから追加する

方法2:シンボルウィンドウから追加する

計装品の追加

プロパティ画面を確認すると、回転角度(deg)が「180.00」となっているので「-90.00」に変更しますと回転します。

計装ラインの編集

ライン入力モード(成長モード)で計装ラインを設定します。以下のタイプが用意されています。ラインタイプのデフォルトは「機械的結合線」です。配置済みのラインを選択して、プロパティからラインタイプを切り替えることもできます。

成長モードの開始

ホームタブまたは[新規作成]メニューの[計装ライン]の中からラインタイプを選択するか、ホームタブまたは[ライン]メニューから[成長]をクリックすると成長モードになります。

成長モードの終了

操作は配管ラインの編集方法と同じです。

計装ラインの入力種別

計装ラインが成長モードのとき、以下のようなライン種別で作図できます。作図中に種別を切り替えて作図することもできます。直交入力と斜め入力があります。操作は配管ラインの編集方法と同じです。

既存の計装ラインの修正

成長と後退

既存の計装ラインを修正したい場合は、成長と後退を使用します。操作は配管ラインの編集方法と同じです。

ライン分割

配置した計装ラインを2つに分割することができます。操作は配管ラインの編集方法と同じです。

80A-P-B50(SUS304)-7752のラインにドレンラインを追加します。

レジューサの入力

80A-P-B50(SUS304)-7753の作成

80A-P-B50(SUS304)-7756の作成

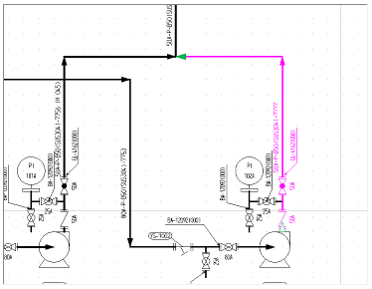

80A-P-B50(SUS304)-7756のライン全体をコピーして80A-P-B50(SUS304)-7777を作成

P-1002に配置します。コピー後、P-1002への接続もわすれないでください。コピーしたらPDF(参考図:#1 EYECAD-P&ID-0101)と同じくと同じくタグNo.に「PI-102A」、ラインタイプが「プロセス」、ラインNo.「7777」に変更してください。

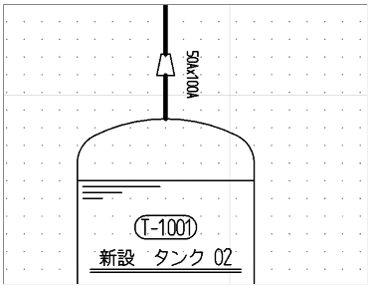

80A-P-B50(SUS304)-7756をPDF図面を参照してT-1001へ接続します。ライン仕様も配置してください。

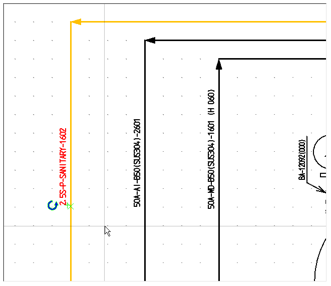

50A-WD-B50(SUS304)-1601 (H 060)作成

バイパスライン 50A-WD-B50(SUS304)- (H 060)作成

R-1-3の上部に25Aの圧力計ラインを作成

最初に隔膜付計器[3067]を配置します。

隔膜付計器[3067] のプロパティ欄のタグNo.に「PG-1001」、計装シンボルタグ1に「PG」、計装シンボルタグ2に「1001」を設定してください。

80A-AI-B50(SUS304)-2601の作成

50A-P-B50(SUS304)-1602の作成

250A-LP-TEST/A10-1603の作成

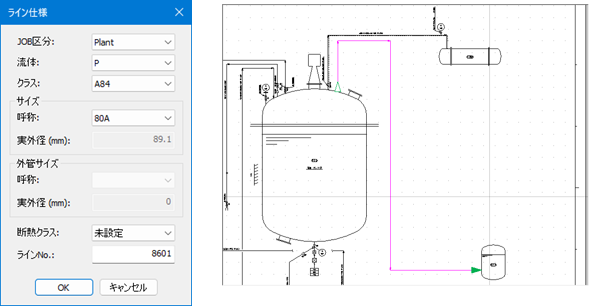

80A-P-Rubber Lining-8601の作成

25A-P-B50(SUS304)-の作成

150A-P-B50(SUS304)-1604 (H 060)の作成

配管ラインを「メインプロセス」で始点を機器:E-2001、終点を機器:D-1-1で配管を作成してください。

機器:E-2001側にシンボル、一般弁の仕切弁[2101]を配置してプロパティでバルブタグ表示を「あり」にして配置してください。ラインマークも配置してください。