1007 機器シンボルの編集

概要

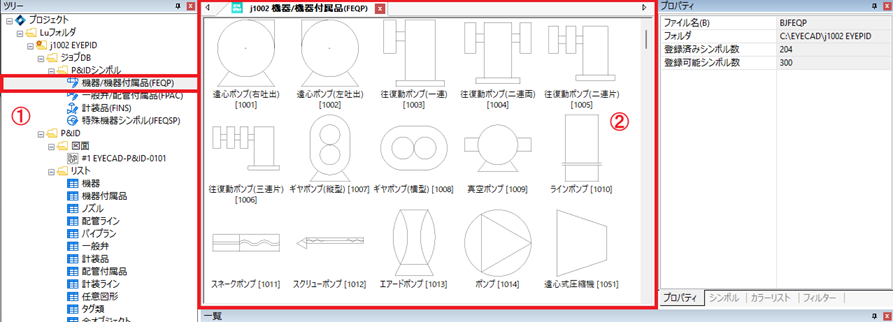

機器のシンボルは2種類あり、機器/機器付属品(FEQP)と特殊機器(JFEQSP)があります。シンボルの登録や編集方法は2つの方法があります。Jobデータに登録されているシンボルを一覧ウィンドウに表示します。

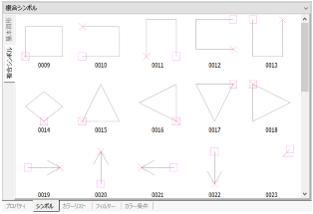

ツリーウィンドウで[ジョブDB]の中のシンボル(①)をダブルクリックし、シンボル一覧ウィンドウ(②)を表示します。

シンボル一覧ウィンドウからシンボルの編集/作図/印刷などを行います。

新規作成

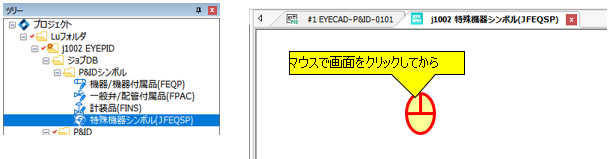

新しい機器シンボルを作成したい場合は特殊機器シンボル(JFEQSP)に追加します。特殊機器シンボル(JFEQSP)をダブルクリックして特殊機器シンボル(JFEQSP)を表示させて画面をクリックしてからシンボル一覧ウィンドウでホームタブまたは[シンボル]メニューから[シンボル追加]をクリックします。

参考

-

新規作成/コピーしたシンボルのシンボルNoは、10000以降の番号で自動で付番されます。 機器、一般弁、等の種類別のシンボルNo.の範囲はヘルプマニュアル17-04 シンボルの編集の「概要」を参照して下さい。

-

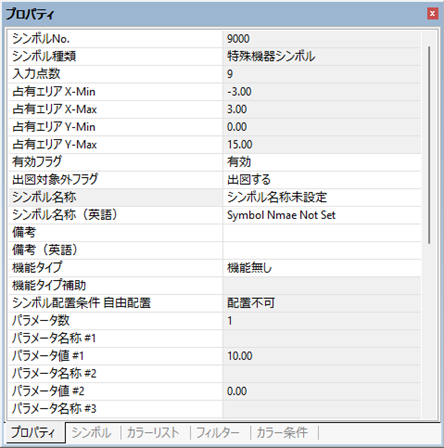

新規作成/コピーして登録できるシンボルの数は、[プロパティ]ウィンドウで確認できます。

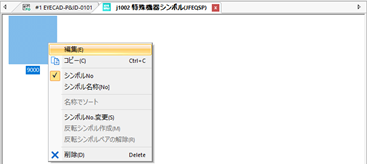

追加されたシンボルを右クリックし、表示されたプルダウンメニューから編集を選択します。

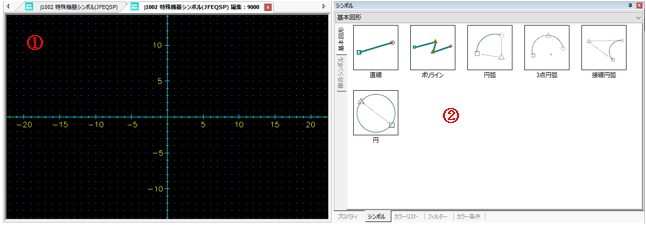

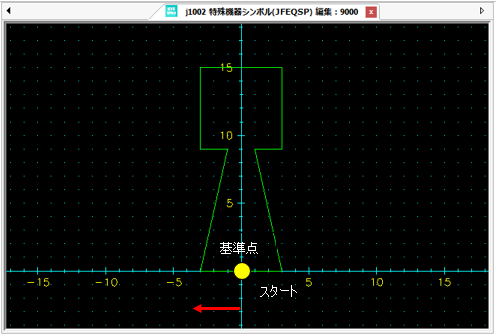

シンボル編集ウィンドウ(①)とシンボルウィンドウ(②)が表示されます。

シンボル編集ウィンドウ(①)で、図形を修正したり、シンボルウィンドウ(②)から作図コマンドや複合シンボルを使用して作図していきます。

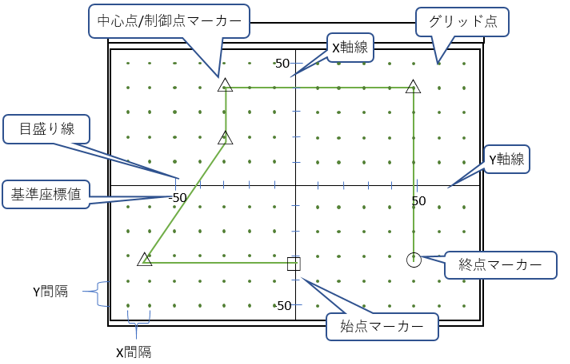

シンボル編集ウィンドウ内にはシンボルの作図イメージと、以下の補助情報が表示されます。

-

基準座標軸:座標値(0,0)を中心としたX軸方向とY軸方向の基準線

-

目盛線:基準軸線上に一定間隔(10座標間隔)で表示される短い線

-

基準座標値:作図空間の目安となる座標値

-

グリッド点:作図空間の目安となる点(グリッド吸着有効時はクリック位置がこの点に補正されます)

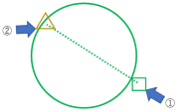

作図マーカーとして次の形状が各作図点に表示されます。

-

始点マーカー:□

-

終点マーカー:○

-

中心点/制御点マーカー:△

-

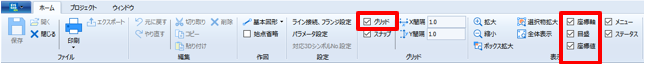

グリッド点、座標軸、目盛線、座標値の表示/非表示

ホームタブの各チェックマークをオン/オフすることで表示/非表示を切り替えられます。

-

グリッド点の間隔の変更

ホームタブの[X間隔]/[Y間隔]に数値を入力すると、グリッド点の間隔を変更できます。

-

グリッドにスナップ

ホームタブの[スナップ]にチェックを付けると、グリッド点に合わせて作図マーカーを配置できます。

-

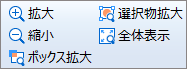

図形の拡大/縮小表示

ホームタブの各アイコンを使用すると、拡大や縮小表示ができます。

:クリックすると、シンボル編集ウィンドウ内が拡大表示されます。マウスのホイールボタンを上に動かして拡大表示することもできます。

:クリックすると、シンボル編集ウィンドウ内が拡大表示されます。マウスのホイールボタンを上に動かして拡大表示することもできます。 :クリックすると、シンボル編集ウィンドウ内が縮小表示されます。マウスのホイールボタンを手前に動かして縮小表示することもできます。

:クリックすると、シンボル編集ウィンドウ内が縮小表示されます。マウスのホイールボタンを手前に動かして縮小表示することもできます。 :クリックし、シンボル編集ウィンドウ内を矩形で囲んだ箇所が拡大表示されます。

:クリックし、シンボル編集ウィンドウ内を矩形で囲んだ箇所が拡大表示されます。 :拡大したい図形を選択し、[選択物拡大]をクリックすると選択した図形が拡大されます。

:拡大したい図形を選択し、[選択物拡大]をクリックすると選択した図形が拡大されます。 :クリックすると、作図イメージが全体表示されます。

:クリックすると、作図イメージが全体表示されます。

参考

-

[表示]メニューからも表示/非表示やグリッドにスナップなどは設定できます。

シンボル編集ウィンドウ内で図形を操作する方法について説明します。

-

図形要素の選択

図形要素をクリックすると、選択している一部分が点線になり編集できるようになります。このとき、選択した図形要素の色はカラー設定された色が表示されます。

選択した図形要素に合わせてマーカーが表示されます。

-

図形要素の削除

図形要素を選択し、Deleteキーを押す、またはホームタブ/右クリックメニュー/[編集]メニューで[削除]をクリックします。

選択している図形要素が削除されます。

-

図形要素の移動

図形要素を選択したままドラッグすると移動できます。

-

図形要素のコピー/貼り付け

図形要素を選択し、ホームタブ/右クリックメニュー/[編集]メニューで[コピー]をクリックして[貼り付け]をクリックします。

直前にコピーした図形要素が現点位置を始点としてコピーされます。右クリックメニューから貼り付けた場合は、マウスカーソルの位置にコピーされます。

-

マーカーの操作(図形の一部を変更)

マーカーを選択した状態でドラッグすると、図形要素の一部分を変更することができます。

以下のように図形要素によって変更内容は異なります。

図形要素 操作するマーカー 変更内容 直線 始点、終点 その点の移動 ポリライン 始点、中心点、終点 その点の移動 円 始点 図形要素の移動(※) 終点 半径の変更 円弧 始点、終点 円弧角度の変更 中心点 図形要素の移動 3点円弧 始点、中心点、終点 半径、角度の変更(※) 複合シンボル 始点 図形要素の移動 ※円、3点円弧、接線円弧については保存するまでは上記動作となりますが、マーカーを移動/変更して保存したあとの図形は円弧になるため、円弧の操作になります。

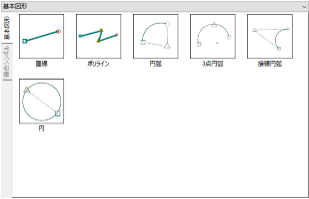

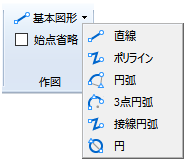

作図コマンドを使用して作図

シンボルウィンドウの[作図]タブにある作図コマンド(直線、ポリライン、円弧、3点円弧、接線円弧、円)または、ホームタブの[基本図形]から作図コマンドを選択すると、シンボル編集ウィンドウ内で作図できます。

| シンボルウィンドウ内の作図コマンド | ホームタブ内の作図コマンド |

|---|---|

|

|

各作図コマンドの操作方法は以下のとおりです。

-

直線

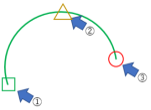

始点(①)および終点(②)をクリックすると直線を作図できます。

-

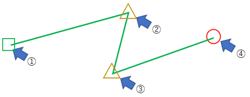

ポリライン

複数の点を指定することで連続した直線を作図できます。

始点(①)、中心点(②③)をクリックし、終点(④)はダブルクリックします。

-

円弧

始点(①)を円弧の開始位置とし、中心点(②)を決めて、終点位置(角度)を指定すると、反時計回りに真円の円弧が作図できます。

始点(①)→中心点(②)が半径となります。

-

3点円弧

始点(①)→中心点(②)→終点(③)の順にクリックすると、中心点を通過する真円の円弧を作図できます。

各点の指定位置によって、時計回り/反時計回りの円弧が作図されます。

-

接線円弧

始点(①)→制御点(②)→終点(③)の3点を指定し、始点(①)→制御点(②)、終点(③)→制御点(②)の2直線に接する真円の円弧を作図できます。

各点の指定位置によって、時計回り/反時計回りの円弧が作図されます。

-

円

始点(①)を起点にして作図方向に終点(②)をクリックすると、始点~終点を直径とした真円を作図できます。

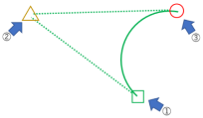

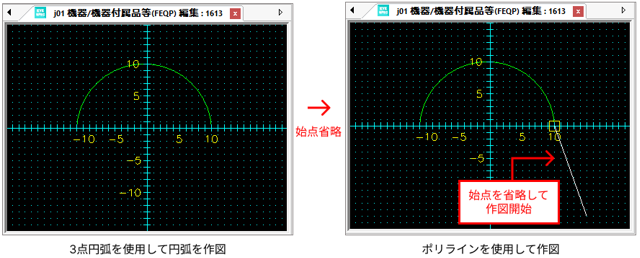

始点省略をして作図する

ホームタブの[始点省略]にチェックを付けると、直前に作図した図形の終点が次に作図する図形の始点に自動的に設定されます。

以下のように円弧を作図したあとに[始点省略]にチェックマークを付けてポリラインを選択すると、始点をクリックしなくても作図を続けられます。

複合シンボルを使用して作図する

シンボルウィンドウの[複合シンボル]タブ(「複合シンボル(FCPX)」)に登録されている複合シンボルを選択し、シンボル編集ウィンドウ内にドラッグすると配置できます。

実際にシンボルを作図する

下図の特殊機器を作成してください。

作図コマンドのポリラインを使用します。黄色の基準点が始点となります。赤矢印の方向(時計回り)の順に点をプロット(クリック)していきます。終点は、始点と同じです。

シンボル編集ウィンドウで確認する

シンボル名称を、シンボル名称未設定から撹拌機に変更してください。

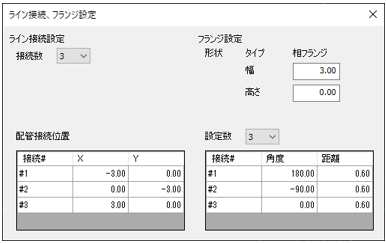

ライン接続、フランジ設定(一般弁/配管付属品/計装品シンボル) 例

P&ID図面に一般弁/配管付属品/計装品シンボルを配置したときに、ラインを接続するための位置とフランジの形状および発生方向を設定するための機能です。

今回追加したシンボルには、ライン接続、フランジ設定はしません。以下説明のみとします。

シンボル編集ウィンドウで対象のシンボルを選択し、ホームタブまたは右クリックメニューから[ライン接続、フランジ設定]をクリックすると、以下のダイアログが表示されます。

-

設定数

4つまで接続位置を指定することができます。

[設定数]のドロップダウンリストから選択します。 -

設定方法

フランジの幅、高さに数値を入力し、自動発生のありなしを選択します。

#1~#4行の各XとYに直接数値を入力するか、行を選択すると発生方向を表すためのマーカーが編集画面内に表示されます。マーカーをドラッグして移動すると選択している行に角度や距離が設定されます。

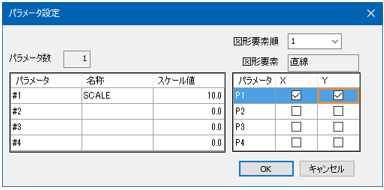

パラメータ設定(機器シンボル)

機器シンボルのスケール値を設定します。

シンボル編集ウィンドウで対象のシンボルを選択し、ホームタブまたは右クリックメニューから[パラメータ設定]をクリックすると、以下のダイアログが表示されます。

-

設定方法

表示された#1~の行に名称とスケール値を入力し、[OK]をクリックします。

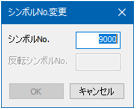

シンボルNoの変更

一般的な運用ではシンボルNoを変更する必要はありませんが、形状等を変更したいなど理由がある場合は、空いているシンボルNoに変更できます。

-

変更方法

シンボル一覧ウィンドウで、シンボルNoを変更したいシンボルを選択し、右クリックメニューから[シンボルNo.変更]をクリックすると、以下のダイアログが表示されます。

[シンボルNo.]の欄に番号を入力し、[OK]をクリックすると変更されます。

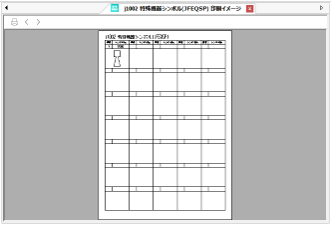

シンボル票の作成と印刷

シンボル一覧ウィンドウ内のすべてのシンボルや、特定のシンボルを一覧にして印刷することができます。

-

シンボル票の作成

シンボル一覧ウィンドウでホームタブまたは[シンボル]メニューから[シンボル票作成]をクリックします。

シンボル一覧ウィンドウにシンボルの印刷イメージが表示されます。

-

印刷プレビュー

ホームタブまたは[ファイル]メニューの[印刷]から[印刷プレビュー]をクリックすると、印刷プレビューが表示されます。

ホームタブの[拡大]をクリックすると拡大し、[縮小]をクリックすると縮小します。印刷プレビューを終了する場合は、[閉じる]をクリックします。

-

印刷

ホームタブまたは[ファイル]メニューの[印刷]から[印刷]をクリックします。印刷が開始されます。

-

印刷設定

印刷するプリンターや用紙サイズなどを変更したい場合は、ホームタブまたは[ファイル]メニューの[印刷]から[印刷設定]をクリックします。

[プリンターの設定]ダイアログで設定します。

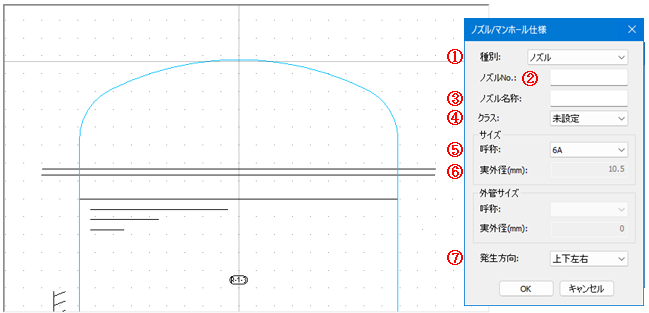

ノズル/マンホールの追加

図面上の機器にノズル/マンホールを配置します。配置したノズル/マンホールは配管と接続できます。

-

図面を表示します。

-

ホームタブの[ノズル/マンホール]または[新規作成]メニューから[ノズル/マンホール]をクリックします。

-

図面編集ウィンドウでノズル/マンホールを配置したい機器にカーソルを合わせ、色が変わったところでクリックします。

-

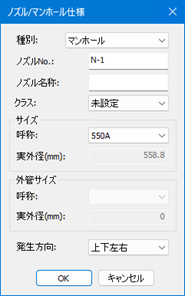

[ノズル/マンホール仕様]ダイアログが表示されるので、必要事項を入力し、[OK]をクリックします。

| 項目名 | 入力タイプ | 制限 | 備考 |

|---|---|---|---|

| ①種別 | 選択方式 | クリックすると表示されるリストから選択します。 | |

| ②ノズルNo. | 文字列 | 12文字 | ノズル番号を設定します。 |

| ③ノズル名称 | 文字列 | 48文字 | ノズル名称を入力します。 |

| ④クラス | 選択形式 | クリックすると表示されるリストから選択します。 | |

| ⑤サイズ:呼称 | 選択形式 | クリックすると表示されるリストから選択します。 | |

| ⑥サイズ:実外径(mm) | 整数 | ⑤で設定した呼称の実外径が表示されます。 | |

| ⑦発生方向 | 選択形式 |

[上下左右]:ノズルの向きのX軸またはY軸に平行に発生します。 [法線方向]:クリックした機器の線分に垂直に発生します。 ライン生成時、自動発生ノズルは発生方向が自動で決まるためこの設定は無視されます。 |

こちらの様に設定してください。上に撹拌機を配置するのでノズルですが種別はマンホールとします。

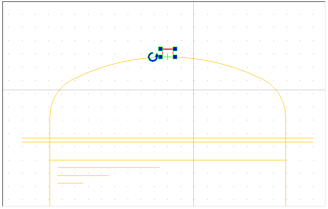

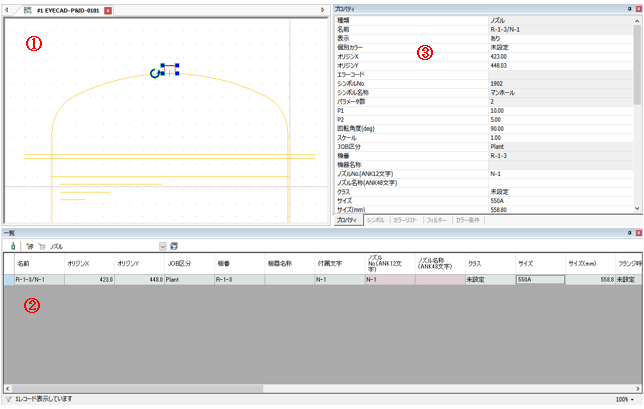

[OK]を押すと配置されます。

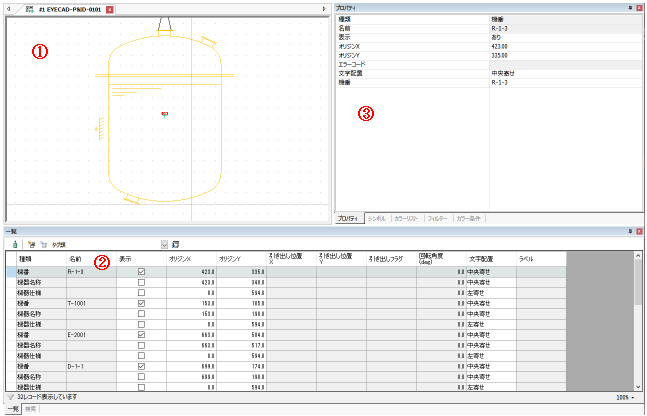

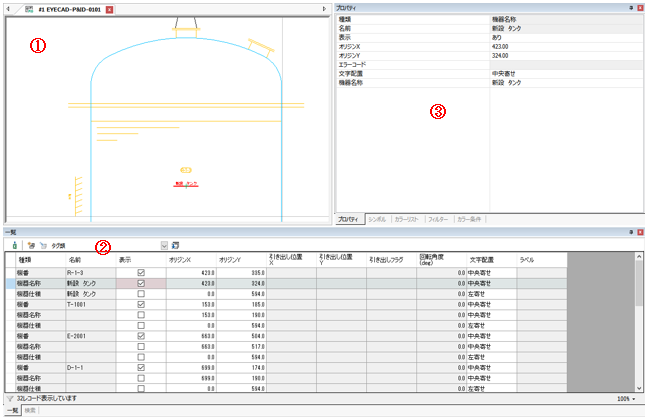

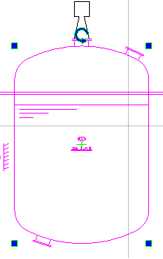

ノズル/マンホールが配置されます(①)。また、一覧ウィンドウ(②)とプロパティウィンドウ(③)にも配置したノズル/マンホールの情報が追加されます。

③のプロパティ欄のP1=24.0、P2=6.80に変更してください。

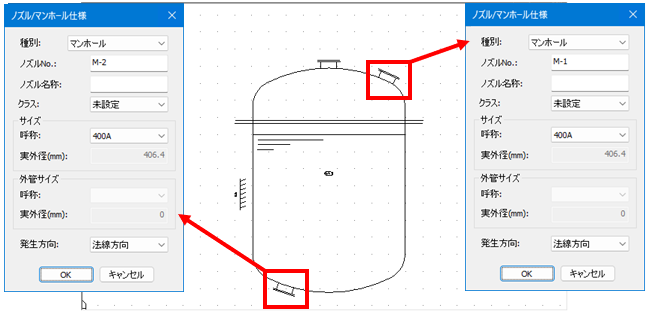

同じようにノズル/マンホールを追加します。M-1、M-2ともにプロパティ欄のP1=24.0、P2=6.80に変更してください。

ノズルはグリッドにスナップの設定状況には関係なく、機器と接続する位置に発生します。

グリッドにスナップをオンにしている場合、ノズルを上下に生成したときはx方向にのみスナップします。ノズルを左右に生成したときは、y方向にのみスナップします。

グリッドにスナップをオンにしても、Alt+機器選択時はスナップしません。

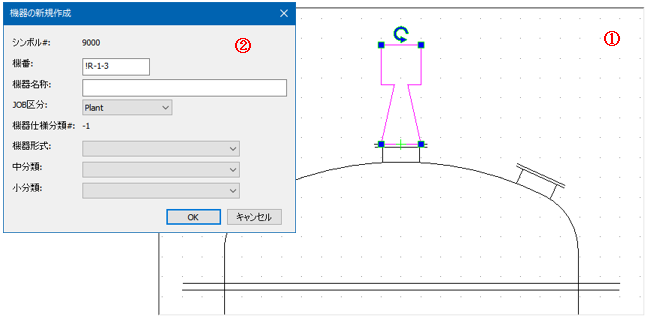

撹拌機の配置

先ほど作成した特殊機器を配置します。R-1-3の上に配置します。機器情報は(②)、配置位置は(①)を参照してください。配置する時は、![]() のグリッド設定を

のグリッド設定を![]() OFFにして配置する事をおすすめします。

OFFにして配置する事をおすすめします。

配置しましたらプロパティを表示させて、P1=30.0に変更してください。

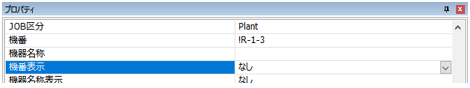

さらに、機番の表示をなしに設定してください。

機番について

1つだけ設定できます。機器を配置する際に設定できますが、あとから追加することもできます。追加した機番は、表示/非表示を設定したり表示位置や名称を編集できます。P&IDレイヤNo.18(機番)が[0:なし]の場合、機番は追加できません。また、プロパティウィンドウの表示/非表示設定は無効となり、機番は常に非表示になります。

[0:なし]以外の場合は、プロパティウィンドウの設定が有効になります。

該当機器をクリックした後に機番をクリックすると(①)。また、一覧ウィンドウ(②)、プロパティウィンドウ(③)にも配置した機番の情報が確認できます。

-

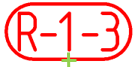

機番文字列マーカー

機番を追加すると機番文字列と機番文字列マーカー(+)が表示されます。

P&IDレイヤNo. 18の設定が[0:なし]以外の場合は、機器、または機番を選択した状態で、プロパティウィンドウの[機番表示]から[あり]または[なし]を選択すると表示/非表示を設定できます。機番は、P&IDレイヤNo.18の設定値によって、長円、下線、下線(Job区分付)のいずれかで表記され、文字サイズもレイヤ設定で決められます。

-

表示位置の移動

機番を選択した状態で、ドラッグ&ドロップすると表示位置を移動できます。 プロパティウィンドウで数値を指定して移動することもできます。

-

機番名称の変更

機器、または機番を選択した状態で、プロパティウィンドウの[機番]から変更できます。

-

機器名称について

1つだけ設定できます。機器を配置する際に設定できますが、あとから追加することもできます。追加した機番は、表示/非表示を設定したり表示位置や名称を編集できます。P&IDレイヤNo.22(機器名称)が[0:なし]の場合、機器名称は追加できません。また、プロパティウィンドウの表示/非表示設定は無効となり、機器名称は非表示になります。

[0:なし]以外の場合は、プロパティウィンドウの設定が有効になります。

-

ホームタブの[タグ類]/[新規作成]メニューの[タグ類]から[機器名称]をクリックします。

-

機器名称を追加したい機器R-1-3をクリックします。

-

機器名称を追加する位置をクリックします。

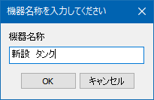

[機器名称を入力してください]ダイアログが表示されます。

-

機器名称に新設 タンクを入力して[OK]をクリックします。

機器に機器名称が表示されます(①)。また、一覧ウィンドウ(②)、プロパティウィンドウ(③)にも配置した機器名称の情報が追加されます。

-

-

機器名称の表示/非表示

P&IDレイヤNo.22の設定が[0:なし]以外の場合は、機器を選択した状態で、プロパティウィンドウの[機器名称表示]から[あり]または[なし]を選択すると表示/非表示を設定できます。

-

下線・文字サイズ

P&IDレイヤNo.22の設定値によって、下線、二重下線のどちらかで表記され、文字サイズもレイヤ設定で決められます。

-

表示位置の移動

機器名称を選択した状態で、ドラッグ&ドロップすると表示位置を移動できます。プロパティウィンドウで数値を指定して移動することもできます。

-

機器名称の変更

機器、または機番を選択した状態で、プロパティウィンドウの[機器名称]から変更できます。

-

プロパティウィンドウので「新設 タンク」から「新設 タンク 01」に変更してください。

-

機器:T-1001にも機器名称を配置してください。機器名称は「新設 タンク 02」とします。

-

機器仕様、機器仕様フレームの追加

図面に機器仕様を追加できます。機器仕様は機器1つに対して1つだけ表示できます。

追加した機器仕様は、表示/非表示を設定したり表示位置やフレームのサイズを編集できます。

P&IDレイヤNo.12(機器仕様)が[0:なし]の場合、機器仕様は追加できません。また、プロパティの表示/非表示設定も無効となり、追加した機器仕様は非表示になります。

機器フレームは、P&IDレイヤNo.13(機器フレーム)で表示/非表示を設定できますが機器仕様が表示されているときに表示できます。また、機器仕様が非表示のときは常に非表示になります。

-

ホームタブの[タグ類]/[新規作成]メニューの[タグ類]から[機器仕様]をクリックします。

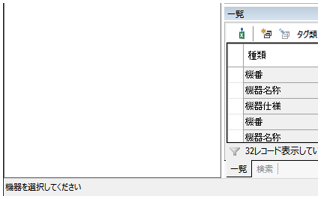

画面左下のステータスバーに「機器を選択してください」と表示されます。

-

表示内容は以下の計5項目とします。

a) 機器番号

b) 機器名称

c) 機器型式

d) 主仕様項目×2種

-

-

機器仕様を表示したい機器「R-1-3」をクリックします。

-

画面左下のステータスバーに「機器仕様の配置場所をクリックしてください」と表示されるので、任意の位置をクリックします。

図面に機器仕様が表示されます。

機器仕様を追加すると機器仕様マーカー(+)が表示されます。P&IDレイヤNo.12の設定が[0:なし]以外の場合は、機器仕様を選択した状態で、プロパティウィンドウの[機器仕様表示]から[あり]または[なし]を選択すると表示/非表示を設定できます。ホームタブやメニューからではなく、プロパティウィンドウから初めて機器仕様を表示した場合は、図面の左上に配置されます。ドラッグ&ドロップして表示位置を調整してください。

表示位置の移動は機器仕様を選択した状態で、ドラッグ&ドロップすると表示位置を移動できます。プロパティウィンドウで数値を指定して移動することもできます。

-

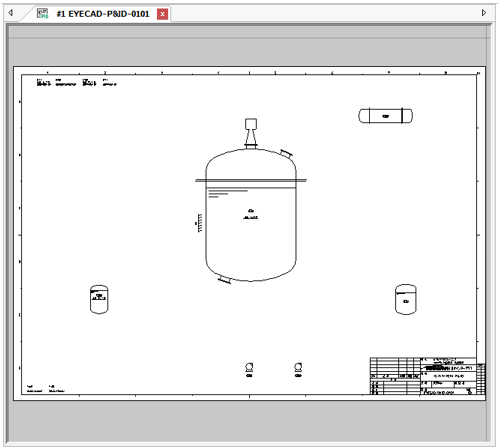

機器、T-1001、E-2001、D-1-1の機器名称をR-1-3と同じように右上に配置してください。

-

機器、P-1001、P-1002は左下に配置してください。

図面を全体表示にして全体配置を確認してください。

機器入力に関しましてはこれで完了とします。図面を保存してください。

その他の設定についての説明は、ヘルプマニュアルにて確認をお願いします。